Centro Italiano Intelligent Design (CIID) 1 Luglio 2025

Umberto Fasol

La natura umana vanta innumerevoli tentativi di imitazione, ma una sola è quella vera

Dalla comparsa dell’uomo (e della donna) sul Pianeta Terra, solo migliaia di anni fa, è iniziato anche il progresso, ovvero la Storia. Prima di lui esisteva solo la storia geologica, che nessuno poteva raccontare, ma con l’uomo tutto diventa narrabile.

Prima della coppia umana, per centinaia di milioni di anni, il Pianeta è stato abitato, in successione, da un’infinità di specie, animali, vegetali, fungine e protiste, che hanno subito molteplici estinzioni di massa, per poi ripartire con nuove forme ogni volta, ma di “progresso” non si è mai potuto parlare. Le meduse di oggi sono rimaste, dal punto di vista dell’organizzazione sociale, della civiltà e dell’arte, come quelle apparse per la prima volta milioni di anni fa e lo stesso si può dire dei pesci, o delle rane o delle aquile o ancora di qualunque specie di mammiferi.

La famiglia umana, appena è apparsa, ha iniziato fin da subito a migliorare le proprie condizioni di vita rispondendo a un istinto naturale, o meglio, a un’intelligenza, derivante dalla consapevolezza di sé e della realtà, che l’ha portata a produrre un mondo di manufatti – dal vestito al fuoco, dalla ruota al carro, dal coltello alla lancia – e a creare un’infinità di esperienze culturali e spirituali che continuano anche ai giorni nostri, a un ritmo sempre più frenetico.

Dal fuoco acceso con la pietra focaia siamo arrivati in migliaia di anni alla centrale nucleare, dal graffito di Lascaux siamo arrivati alla Cappella Sistina, dal conteggio delle pecore al computer, dai segnali di fumo allo smartphone, dai primi consigli dei genitori ai figli siamo giunti all’Università e ai dottorati di ricerca, dalla prima assistenza a una persona ferita siamo passati agli Ospedali e alle sale operatorie robotizzate, dalla prima risata in compagnia ai film comici: ogni ambito della nostra vita quotidiana ha preso le forme a partire da un percorso ininterrotto iniziato agli albori dell’umanità.

Questa storia infinita dell’Umanità, che si studia e si ricerca di continuo, ha fatto di noi una specie unica sul Pianeta, consapevole e orgogliosa del cammino fatto, superiore in qualità e in quantità a ogni organizzazione animale o vegetale, per quanto preziosa e indispensabile alla vita.

Solo gli uomini hanno creato i libri di Storia. Scimpanzé, cavalli, api e formiche no. Siamo cresciuti con questo sguardo sulla realtà per migliaia di anni, fino a quando, nel 1871, un naturalista inglese, Charles Robert Darwin, pubblica un libro in cui propone la nostra discendenza da una “forma meno evoluta”, affermando il nostro legame stretto e intrinseco con il mondo animale attraverso l’evoluzione.

“Così apprendiamo che l’uomo discende da un quadrupede peloso e con coda, probabilmente arboricolo e abitante del Vecchio Mondo” (L’origine dell’uomo e la selezione sessuale). L’incanto è rotto, come dirà cent’anni dopo il Premio Nobel per la Medicina Jacques Monod: “l’antica alleanza è infranta; l’uomo finalmente sa di essere solo nell’immensità indifferente dell’universo da cui è emerso per caso. Il suo dovere, come il suo destino, non è scritto in nessun luogo”. (Il caso e la necessità, 1970)

Quindi se prima l’uomo e la donna erano stati impastati dal Creatore nel paradiso terrestre (Gn. 2,24) dalla fine del diciannovesimo secolo fino ai giorni nostri l’uomo sembra sia derivato (e non creato) per successive trasformazioni da un essere più semplice o comunque meno evoluto, come un fenomeno che vede protagoniste le mutazioni e le influenze dell’ambiente cangiante di continuo.

Inutile dire che il precursore venne individuato facilmente in una scimmia tipo il moderno scimpanzé. Le forzature per trovare gli anelli di congiunzione sono state infinite e ampiamente documentate sia sulle riviste scientifiche sia sui giornali, quest’ultimi perennemente ansiosi di pubblicare in prima pagina la scoperta definitiva della catena ininterrotta che collega il precursore all’Homo sapiens. Clamorosi sono i falsi, documentati, per rappresentare questa catena; il più celebre è il cranio di Piltdown.

Oggi abbiamo la prova documentata della falsità di tale pretesa e della sua forzatura ideologica: da qualche anno, nelle Università, non si insegna più questa sequenza, piuttosto si spiega che il genere Homo e il genere Pan hanno un antenato comune, da cui si sono diversificati seguendo due linee evolutive diverse.

L’antenato comune, individuato ben presto per dipanare ogni dubbio, ha meritato un articolo su Nature nel 2012 e la prima pagina delle principali testate del Mondo: si tratta di uno scoiattolo di 15 cm., fossile ed estinto, vissuto 65 milioni di anni fa e ritrovato nel Montana (U.S.A.); il suo nome è Purgatorius, dal nome della collina.

Ora è chiaro che se la somiglianza tra Homo e Pan poteva avere qualche lontano e ardito appiglio, la parentela tra noi e uno scoiattolo di pochi centimetri risulta veramente un azzardo, se non una barzelletta. È come dire che un abito di Versace è imparentato con un centimetro quadrato di tessuto prezioso: da un certo punto di vista è vero, ma sono due cose infinitamente diverse.

La volontà di ridurre l’uomo a un animale, comunque e in ogni caso, si è spinta ai giorni nostri fino al punto di affermare che, se la parentela per via anatomica risulta una strada impervia al punto che oggi si confronta l’uomo con uno scoiattolo chiamato Purgatorius e non più con una scimmia, la connessione con il DNA, il famoso acido della vita, è altamente esplicita.

Il genere Homo e il genere Pan condividono lo stesso DNA, dunque sono parenti stretti, anzi, molto stretti, secondo il mainstream odierno. Verrebbe da dire che sono varietà della stessa specie, condividendo totalmente la biochimica nucleare. Ma certo, non è così! L’eccedenza umana è sotto gli occhi di tutti, ogni giorno e a qualunque latitudine.

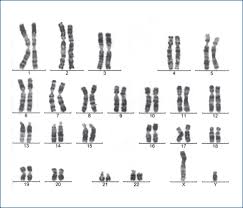

Analizziamo allora la questione, cercando di rispondere ad almeno tre domande: innanzitutto, è vero che il patrimonio genetico è uguale? La risposta è negativa: il genere Pan (troglodytes e paniscus, scimpanzé e bonobo) ha 48 cromosomi, ovvero due in più rispetto al genere Homo. Non è poca cosa.

Non solo, ed ecco il punto più rilevante: nuovi dati pubblicati su Nature da Yoo et al. dopo un lavoro di confronto [1] mai fatto prima, rivelano che la differenza tra i due genomi è intorno al 14% – e va complessivamente dal 12,5% al 27,3% – dato che è molto maggiore del famoso “1%” sbandierato su tutti i testi.

Ci sono sezioni del genoma che non sono “allineabili”, cioè confrontabili in parallelo, mentre ci sono molte mutazioni tra le sezioni allineabili: questa evidenza è stata resa possibile dal fatto che per la prima volta i ricercatori hanno sequenziato genomi di scimmia partendo da zero, mentre prima utilizzavano quello umano come riferimento.

La seconda domanda è questa: il confronto tra i genomi è un buon criterio per portare alla luce il grado di prossimità tra due generi di esseri viventi? Anche questa volta la risposta è negativa.

La natura sembra farsi beffe della nostra analisi genomica: la patata ha 48 cromosomi, eppure è totalmente altro rispetto a Pan o rispetto a Pongo (orango). Il cane e la gallina ne hanno 78, ma come sono diversi tra loro! La fragola ne ha 56, la mucca 60 e il piccione 80. In genere le piante hanno più cromosomi degli animali, eppure sembrano più semplici anatomicamente e fisiologicamente. Insomma, l’analisi genomica è una storia da cui non sappiamo cavare nulla di buono per la nostra ricerca.

Un ulteriore colpo mortale è inferto dall’analisi di un altro aspetto del confronto, che non è la quantità di DNA ma la sua qualità di informazione. Facciamo un esempio preso da un gene noto, il FOXP2, che è uno dei geni più attivi nella funzione del linguaggio ed è presente sia nel bonobo che nell’uomo: si tratta di un fattore di trascrizione che è attivo nello sviluppo del cervello in aree che controllano i movimenti fini implicati nel linguaggio.

Il gene ha una lunghezza di 2.600 basi e le due specie differiscono per sole due mutazioni puntiformi (una ogni 1.300 basi) che producono due amminoacidi diversi. Come si capisce, le due mutazioni sono avvenute in due loci altamente funzionali, per cui solo l’uomo è capace di articolare le parole muovendo laringe, lingua e bocca a seguire una sequenza di ordini che partono dalla corteccia motoria. In altre parole è come se due chiavi che hanno un’infinità di punte perpendicolari all’asse principale differissero solo per due minuscole puntine, tali per cui una entra nella serratura mentre l’altra no.

Ed eccoci ad una quarta questione, che ritengo formidabile e ulteriormente decisiva per la nostra ricerca della verità sui genomi: le istruzioni contenute nel DNA vengono eseguite senza ulteriori modifiche o integrazioni? Siamo certi che il pacchetto delle istruzioni per la vita si esaurisca nella sequenza lineare delle lettere (3,2 miliardi) che compongono i due metri di DNA presenti nel nucleo di una cellula umana?

La risposta, certificata dalla biologia molecolare moderna, è strabiliante: tra le istruzioni e il prodotto finito non esiste un percorso lineare e automatico, quanto piuttosto una serie di strade che, con opportune segnaletiche, giungono a realizzazioni totalmente diverse e talora imprevedibili. Come a dire che, con lo stesso segmento di DNA, la natura crea anatomie o metabolismi differenti, allo stesso modo con cui un sarto, a partire dalla stessa stoffa, crea abiti totalmente diversi a seconda della sua commissione.

Gli esempi di geni che in contesti cellulari diversi svolgono funzioni diverse si moltiplicano ogni giorno, grazie alla ricerca. Un esempio tra i più noti ed eclatanti è il gene Bcl-x, coinvolto nell’apoptsosi (morte cellulare programmata). Grazie al fenomeno dello splicing alternativo, la sua forma derivata xL risulta anti-apoptotica o inibitrice mentre la sua forma derivata xS risulta promotrice; in altre parole lo stesso gene, ovvero lo stesso segmento di istruzioni, può produrre, a seconda della segnaletica che incontra, due proteine che hanno addirittura effetto opposto sul metabolismo.

Questo è incredibile, perchè rende imprevedibile a priori l’esecuzione di un comando presente nel DNA! Quindi, dal nostro punto di vista, vanifica la ricerca di parentela tra le specie in base alla semplice affinità del nastro di DNA. Che cos’è lo splicing alternativo?

Si tratta di una tecnica molto complessa che richiede una regia superiore: il gene viene suddiviso in più segmenti di lunghezza variabile, che vengono ricuciti tra loro sopprimendone alcuni. I pezzi che vengono soppressi si chiamano introni, mentre quelli che vengono ricuciti per portare una informazione nuova rispetto al nastro originale esoni.

Solo la cellula sa, momento per momento, quali pezzi diventeranno esoni e quali no, per produrre il trascritto xL o il trascritto xS. A seconda delle necessità del momento. Come fa a saperlo? Questa è un’altra questione e al momento non ce ne occuperemo, anche se rimarrà come un tarlo che ci crocifigge la mente.

Appositi enzimi, detti di restrizione, tagliano il gene in segmenti e altri, detti ligasi, cuciono quelli interessanti per gli scopi della cellula, che sono poi gli scopi dell’organo, ovvero quelli dell’apparato, ovvero ancora quelli dell’organismo e della sua rete. C’è da perdersi in questa ricerca infinita della catena di cause di un progetto globale che è in fondo diffuso e presente in tutte le parti.

Quella che ho descritto si chiama tecnicamente regolazione della trascrizione a valle, ma esiste anche una regolazione della trascrizione a monte: ci sono enzimi repressori che agiscono al contrario dei fattori di trascrizione. Questi repressori spengono il gene, nel senso che non lo attivano e quindi non consentono l’esecuzione della sua informazione: agiscono in senso opposto e risultano fondamentali nel processo di differenziamento cellulare, quel fenomeno che porta l’embrione a creare da uno solo ben 254 tessuti cellulari diversi nell’uomo adulto.

Per esempio, nel tessuto del miocardio sono attivi quei geni che sono silenziati nel tessuto nervoso e viceversa. Quindi, tornando a noi, la presenza di un segmento di DNA uguale in due specie diverse non è prova certa di parentela, perché in una può essere attivo e nell’altra spento.

Esiste poi una successiva segnaletica che rende possibili ulteriori biforcazioni del percorso della proteina così prodotta: sono le cosiddette modificazioni post-traduzionali, che danno forma e funzionalità alla proteina che esce dalla catena ribosomiale, o catena di montaggio. Infatti, il prodotto grezzo uscito dalla catena di montaggio dev’essere etichettato, nel senso che deve subire una modifica che ne indirizzi la destinazione d’uso: potrebbe diventare un enzima per i mitocondri, oppure un enzima per il citoplasma, oppure una proteina di membrana o ancora un ormone che dev’essere secreto nel sangue. Senza questi ritocchi finali, la proteina grezza è inutilizzabile.

In conclusione, dobbiamo riconoscere che le conoscenze moderne hanno rivoluzionato la nostra visione della biologia intera. Il DNA non è più il libretto di istruzioni ma solo un ingrediente della Vita.

Come prima di Copernico si immaginava che la Terra fosse al centro, così prima della biologia molecolare si immaginava che il DNA fosse l’inizio di ogni processo vitale. La rivoluzione è grande e cambia tutta la nostra visione delle cose. Le istruzioni non sono più confinate in un nastro di acido nucleico lineare, ma sono diffuse in tutta la cellula.

Anzi, proprio perché la cellula non è isolata, dobbiamo riconoscere che tali istruzioni sono diffuse in tutto il corpo, nei suoi organi e apparati, nelle sue ghiandole e nel cervello, inclusi anche il bioma intestinale e i microrganismi simbionti della nostra pelle. Siamo consapevoli oggi che “l’istruzione per la Vita” non ha un inizio e una fine ma è una rete che parte insieme, interagendo con tutti i suoi nodi. È il moderno “connettoma”, il motore di tutto e la stessa Vita.

Come in una partita di calcio la palla va là dove i giocatori si sono già mossi per intercettarla, così è per la vita biologica: gli attori, che sono molteplici, si muovono insieme ma in varie direzioni, mentre l’uno condiziona i movimenti dell’altro.

Oggi non diciamo più che il corpo umano è fatto di apparati ma che il corpo umano può essere rappresentato come un insieme di relazioni tra le sue parti; parti che arrivano a identificarsi con le singole cellule di ogni organo. La nostra realtà, ovvero il nostro essere, non è un oggetto e non è nemmeno un’informazione o un algoritmo, è piuttosto una “interazione”. Tecnicamente, un “connettoma”.

Siamo di fronte ad un cambio di paradigma: l’interazione tra le parti è più importante della parti stesse ed è una continua fonte di creazione e nel contempo di modifica delle parti stesse. È un po’ quello che è già accaduto nel campo della fisica, da qualche decennio: i corpi e gli oggetti sono parte dei campi che essi generano e che a loro volta condizionano.

Il campo gravitazionale o il campo elettrico sono equivalenti, come funzione, al campo morfogenetico che genera, conserva e riproduce la Vita. Ma come può nascere e conservarsi questo campo morfogenetico che abbraccia tutta la biosfera, in relazione con l’atmosfera, l’idrosfera e la geosfera? Questo è un mistero per i nostri padri e continua ad esserlo per noi, e molto probabilmente resterà tale anche per i nostri figli.

In conclusione, quello che possiamo ricavare da questa analisi al dettaglio è il fatto che le prerogative di ogni specie, in questo caso quella umana, non sono deducibili dai suoi ingredienti materiali. In altre parole, la sostanza umana, ovvero quello che fa l’uomo essere quello che è, non è il suo scheletro, non sono le sue cellule, non è il suo DNA.

Che cos’è allora che rende l’uomo uomo? È il suo mistero. Fatto di anatomia, di fisiologia, di biochimica, ma anche di bioma, di informazione, di connessione, di una regia immateriale che non siamo in grado di identificare ma che è perennemente all’opera, almeno dal concepimento alla morte. E questo vale per ogni essere vivente. Gli ingredienti ultimi, infatti, sono gli stessi per ogni specie e sono gli atomi, fatti di protoni, di neutroni e di elettroni. Il segreto della Vita è nella misteriosa regìa che li fa danzare dentro la forma di un corpo.