Il grande regista polacco ha ricostruito la strage stalinista. Wajda: «Triste che il mio film in Italia sia sparito. Ancora più grave che Putin rinneghi le colpe russe»

di Valerio Cappelli

Mar 12

Il grande regista polacco ha ricostruito la strage stalinista. Wajda: «Triste che il mio film in Italia sia sparito. Ancora più grave che Putin rinneghi le colpe russe»

di Valerio Cappelli

Mar 12

Deve o non deve il Sud del mondo accettare di introdurre le colture OGM? Economicamente è un vantaggio oppure creerebbe una dipendenza dai grandi produttori? intervista a Piero Morandini Ricercatore dell’Università di Milano, docente di Biotecnologie Agrarie

Mar 12

ragionpolitica.it lunedì 02 marzo 2009

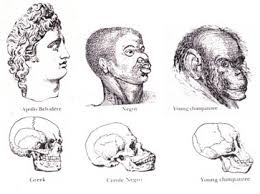

ragionpolitica.it lunedì 02 marzo 2009I grandi estimatori dell’autore inglese, coloro che stanno riempiendo saggi, riviste e libri su Darwin, hanno mai letto quello che ha scritto? Sanno che fu lui a teorizzare per primo una nuova forma di razzismo, il “razzismo scientifico”, che portò all’Olocausto?

di Antonio Gaspari

Mar 11

Pubblicato su Alezeia (alezeia.wordpress.com),

Pubblicato su Alezeia (alezeia.wordpress.com),L’eterna illusione del comunismo. Perché la differenza fa tanto paura, specie a sinistra?

Ikzus

Mar 11

9 ottobre 2008

Intervista a Paolo Mieli, storico e direttore del «Corriere della Sera». «La comunità ebraica lo stimava e gli era riconoscente. Pacelli ha pagato per il suo anticomunismo»

di Maurizio Fontana

Mar 11

Corrispondenza Romana n.1062/01 del 11 ottobre 2008

Corrispondenza Romana n.1062/01 del 11 ottobre 2008L’amministrazione della comunione in bocca a fedeli in ginocchio da parte di Benedetto XVI «non è un esperimento, ma qualcosa sulla quale il Santo Padre ha sicuramente riflettuto, pregato e si è consultato. Si tratta di qualcosa che si poteva già trovare nei suoi scritti da cardinale, quando insisteva sulla riverenza dovuta al Santissimo. Lui, quindi, ha fatto un gesto che poi è quello che la Chiesa ha seguito in precedenza per secoli». Lo afferma il Segretario della Congregazione per il Culto Divino, mons. Malcolm Ranjith Patabendige, in una intervista rilasciata alla rivista “Radici Cristiane” (n. 38, ottobre 2008).

Mar 11

dal sito della diocesi di San Marino – Montefeltro, 22 ottobre 2008

dal sito della diocesi di San Marino – Montefeltro, 22 ottobre 2008“C’era una volta la festa di Ognissanti…”, non si tratta dell’inizio di una favola, ma di una amara constatazione, la festa di “Tutti i Santi” che si celebra il primo novembre, se ne va in pensione sostituita da “Halloween”, una festa di origine pagana celebrata negli Stati Uniti, ora importata (a forza) anche da noi.

Mar 11

“Decrescita serena, pacifica e solidale”, “la felicità con meno”, “decrescere per reincantare il mondo”: sono alcuni degli slogan forgiati da chi, non più pago di uno “sviluppo sostenibile”, vede nella diminuzione delle attività umane l’unico modo per preservare il pianeta e sottrarre l’umanità a un destino di guerre sempre più cruente

di Anna Bono

Mar 11

Quando il ministro dell’Interno Roberto Maroni sostiene che non si può parlare di emergenza razzismo in Italia ha ragione, ma non del tutto. È vero che gli atteggiamenti ostili nei confronti degli immigrati da parte di cittadini italiani hanno carattere episodico in un contesto sociale e culturale nel complesso libero da pregiudizi e fermamente contrario a qualsiasi forma di discriminazione. Ma se si guarda alle comunità straniere formatesi nel nostro paese, la situazione cambia radicalmente.

di Anna Bono

Mar 11

È la liturgia che deve tornare a plasmare la lettura e la comprensione della Bibbia. Come nel monachesimo medievale, creatore della moderna civiltà. Timothy Verdon spiega perché, in un sinodo dei vescovi giunto a metà strada…

di Sandro Magister