Cultura Cattolica.it mercoledì 19 luglio 2006

di Vitaliano Mattioli

Ci sono anniversari e anniversari, alcuni da celebrare altri da non ricordare a seconda che si tratti di azioni compiute da diversi regimi politici. La Storia ancora non ha fatto giustizia di tanti crimini compiuti da governi di sinistra, anzi si fa del tutto per relegarli nel dimenticatoio della memoria, mentre contemporaneamente c’è molto zelo per far rivivere nella coscienza collettiva crimini di dittature di destra…

E’ proprio per un senso di giustizia e di obiettività storica, di libertà di pensiero e di rispetto per nazioni e popolazioni terribilmente provate ed annientate dalla tirannia umana, che mi sembra opportuno non far cadere sotto silenzio due avvenimenti, l’uno in contraddizione con l’altro, che accaddero cinquant’anni fa, nel 1956.

Nel febbraio di quell’anno Nikita Kruscev, Segretario del P.C.U.S., durante il XX Congresso pronunciò il famoso ‘Rapporto’, che nelle sue intenzioni doveva rimanere ‘Segreto’, nel quale distruggeva il mito di Stalin, la sua personalità ed il suo operato, dando così l’illusione di ‘aperture’. Nel novembre seguente invece assistiamo all’invasione dell’Ungheria da parte dell’esercito sovietico.

Il Rapporto Segreto

Alla morte di Stalin, 5 marzo 1953, il Politburo dovette affrontare il problema della ‘interpretazione’ del comportamento del dittatore. Ne poteva andare di mezzo la stessa esistenza fisica dei suoi membri, più o meno coinvolti nei comportamenti di Stalin.

Tre potevano essere le impostazioni: o attribuire tutto al sistema, il che però significava mettere in cattiva luce l’ideologia e lo stesso Lenin. Scelta imperdonabile. Oppure salvare l’immagine di Stalin attribuendo le scelte ‘in solido’ all’Apparato; il che però poteva comportare il… taglio della testa. Infine l’ultima possibilità: salvare il sistema sovietico e l’Equipe collaboratrice di Stalin, attribuendo tutte le malefatte al solo dittatore, facendolo apparire un barbaro, schizofrenico, demoniaco.

Così tutto il periodo staliniano e lo stesso Stalin fu presentato come una deviazione dal sistema. Ormai il dittatore era morto. Coloro che lo hanno osannato senza pudore, potevano ora demolirlo senza timore.

Il testo integrale del Rapporto si può leggere nel Diario di Kruscev. Riporto solo, per motivi di spazio, alcuni brani salienti.

Dopo aver ricordato il testamento di Lenin nel quale esortava i suoi collaboratori a non permettere che Stalin gli succedesse dopo la sua morte, Kruscev passa alle accuse: “Stalin ricorse a mezzi estremi e a repressioni di massa in un periodo in cui la rivoluzione era già vittoriosa, in cui lo stato sovietico si era già rafforzato, le classi sfruttatrici erano già state liquidate e i metodi socialisti saldamente radicati in tutte le fasi dell’economia nazionale…

E’ chiaro che Stalin mostrò, in tutta una serie di casi, la sua intolleranza, la sua brutalità e il suo abuso di potere. Invece di mostrare correttezza politica e di mobilitare le masse, egli preferì spesso ricorrere alla repressione e all’eliminazione, non soltanto nel caso di veri nemici ma anche di individui che non avevano commesso alcun delitto contro il partito e il governo sovietico.

Non si riscontra in ciò segno di saggezza, ma solo una prova di quella forza brutale che aveva un tempo così profondamente preoccupato V.I. Lenin… Stalin era un uomo assai diffidente, morbosamente sospettoso… Stalin aveva sanzionato in nome del Comitato centrale del partito la più brutale violazione della legalità socialista, la tortura e l’oppressione che portarono alla calunnia e alla auto accusa di tanti innocenti” (1).

In seguito attacca la megalomania del dittatore con il culto della personalità: “Compagni, il culto della personalità acquistò simili mostruose proporzioni principalmente perché Stalin stesso, servendosi di tutti i mezzi possibili, favorì la glorificazione della sua persona” (2).

Le ripercussioni del Rapporto e delle deliberazioni del XX Congresso furono vaste. Oltre al culto della personalità, era stato toccato il problema degli internati nei GULAG. Inoltre aveva suscitato speranze per le nazioni del blocco sovietico di poter riacquistare la libertà sollecitando l’inserimento di Governi parlamentari democraticamente eletti.

“Specialmente il riconoscimento delle ‘vie nazionali’ al socialismo infranse il monolitismo del movimento comunista internazionale; il processo di destalinizzazione, entrato in Russia, si propagò ovviamente ad onda in tutti i Paesi retti a regime comunista, nei quali, già dal 1953, era in atto, come nell’URSS, un nuovo corso politico” (3).

Realmente la strada parlamentare è stata sempre un desiderio delle nazioni sotto il regime comunista. Lo dimostrano proprio i discorsi dei Leaders all’indomani della seconda guerra mondiale in favore di un governo comunista ma che fosse rispettoso delle autonomie nazionali.

Fino alla morte di Stalin (1953) quelle nazioni hanno dovuto sottostare al giogo sovietico. In seguito hanno tentato di recuperare la propria autonomia facendosi forti della esperienza di Tito, staccatosi da Mosca nel 1948.

Questo perché “L’internazionalismo di Lenin degenerò nelle mani di Stalin nel più gretto e scoperto dominio dello sciovinismo sovietico sui suoi satelliti. Il nazional-comunismo di Tito fu appunto una reazione a questo sciovinismo. E Tito trionfò su Stalin non come comunista ma come nazionalista. Ciò rappresentò un serio ammonimento all’impero comunista capeggiato dall’URSS. Stalin vide correttamente in ciò un precedente fatale per i destini del comunismo nel suo complesso” (4).

Di fatto durante il periodo staliniano, dopo il 1948, non si mosse più nessuno. Ma la morte del dittatore non poteva non avere conseguenze sulle relazioni tra l’Unione Sovietica e le democrazie popolari, che avevano sopportato il giogo fin troppo a lungo.

Questo desiderio cominciò ad organizzarsi subito all’indomani della morte di Stalin.

Ad iniziare fu la Cecoslovacchia. In seguito ad una riforma monetaria il 1° giugno 1953 scoppiò una rivolta nel centro industriale di Pilsen, della quale però “non venne a conoscenza il mondo occidentale” (5). Purtroppo la sera di quello stesso giorno la polizia aveva già ricomposto l’ordine.

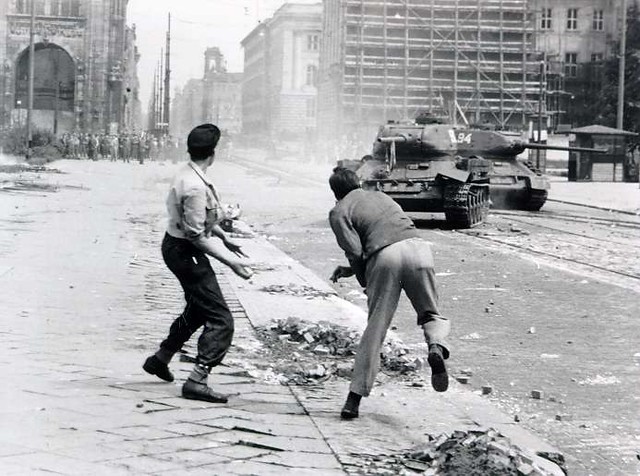

Ben più grave fu invece l’insurrezione di Berlino Est. Nella mattina del 16 giugno 1953 circa 80 operai edili, scontenti della diminuzione dei salari, proclamarono lo sciopero e si riversarono nelle strade. Avvenne una reazione a catena. Dalle rivendicazioni di carattere economico, passarono alla richiesta di elezioni libere a scrutinio segreto. Per domare la manifestazione, fu richiesto l’intervento dei carri armati e divisioni motorizzate sovietiche. In questo modo fu possibile sedare la rivolta che ormai si era estesa a tutto il Paese.

Questi insuccessi per il momento smorzarono ogni altro tentativo. Si arrivò al 1956.

Come accennato, le ‘aperture’ del Rapporto risvegliarono il desiderio di autonomia e la speranza di riconquistarla.

A cominciare fu la Polonia, dove la stretta staliniana si era aggravata tra gli anni 1949 – 1953. Subito dopo la ‘svolta’del Rapporto fu la prima ad evidenziare sintomi di insofferenza. Il 28 giugno 1956, partendo sempre da cause immediate di ordine economico, fu proclamato uno sciopero ed iniziarono le sommosse a Poznan. La popolazione seguì in maniera compatta gli operai. La sommossa degenerò in una vera rivolta contro la dominazione sovietica.

Come risposta fu messo in azione l’esercito, che fu occupato fino alla tarda sera del 29 giugno. “Le cifre ufficiali diedero 53 morti e 300 feriti. La tesi sostenuta dal governo e dai sovietici era che si trattava di sommosse scatenate dagli agenti imperialisti e dalla rete clandestina reazionaria” (6). Però, se la sommossa politica fu stroncata, non furono soppiantate le legittime aspirazioni autonomiste del popolo.

Nell’ottobre dello stesso 1956, si aprì l’VIII Plenum del CC del Partito Comunista Polacco. Una grande sfiducia nell’Occidente ed un sano realismo motivato anche della venuta da Mosca di una delegazione capeggiata dallo stesso Kruscev, spinsero i Polacchi a ridimensionare i loro progetti ed a tentare di salvare il salvabile.

L’ottobre polacco si chiuse così con promesse di fedeltà da una parte e con qualche possibilità di apertura dall’altra (7).

Ma ormai Kruscev andava rendendosi conto che le sue dichiarazioni nel Rapporto erano state prese troppo sul serio e che il monolite messo in piedi da Stalin rischiava di frantumarsi con conseguenze imprevedibili.

Mentre stava pensando a questo, gli scoppiò la rivoluzione in Ungheria.

Nei decenni precedenti si è molto parlato di questa rivolta. Adesso sembra caduta nell’oblio. Ma non è giusto dimenticare la memoria di popoli eroici.

Il 22 ottobre 1956 a Budapest arrivarono le notizie dei recenti avvenimenti polacchi. Fu come il segnale. Il giorno seguente gli studenti per primi accolsero l’input a dar vita ad un movimento, al quale si unirono anche parecchi docenti. Si chiese l’indizione di nuove elezioni (questa volta libere), una nuova politica economica, la revisione dei processi politici e la libertà di stampa. A queste prime richieste, se ne aggiunsero altre più audaci: evacuazione delle truppe sovietiche, elezioni a scrutinio segreto per i quadri del Partito, elezioni politiche segrete a suffragio universale con la partecipazione di altri partiti. Malgrado gli inviti alla calma del governo Nagy, l’insurrezione si sviluppò durante tutta la giornata del 24. Avvennero scontri tra gli insorti, compresi molti militari ed elementi dell’armata rossa. Imre Nagy, che agli inizi si era dimostrato contrario alla insurrezione, modificò nettamente il suo pensiero: s’impegnò ad avviare trattative con l’Unione Sovietica in vista di nuovi rapporti. Clausola primaria: ritiro delle truppe sovietiche. Il 27 ottobre fu formato un nuovo governo. Il giorno seguente, domenica 28, fu dato l’ordine di cessare il fuoco.

Circa la presenza delle truppe sovietiche fu presentata anche una protesta all’ONU.

Di fatto le truppe sovietiche cominciarono ad evacuare tra il 29 ed il 31. L’Ungheria cominciava a sentirsi libera.

Il 31 ottobre Nagy tenne un discorso: “La lotta rivoluzionaria, di cui siete stati eroi, è vinta. Queste giornate eroiche hanno dato vita al nostro governo nazionale che vuol battersi per la libertà e l’indipendenza del nostro popolo. Non tollereremo alcuna ingerenza nelle nostre questioni interne; noi ci atteniamo al principio dell’uguaglianza, della sovranità nazionale e della parità tra le nazioni” (8).

Ormai la linea era quella di una totale autonomia da Mosca. Fu proprio questo che Kruscev concepì non accettabile.

Riunì immediatamente il Politburo. Mosca si preoccupò di formare subito un nuovo governo con a capo Kadar, con il quale poter motivare il suo intervento già attuato. Infatti Kadar chiese subito l’appoggio dell’Armata Rossa per schiacciare quella che ormai veniva definita la ‘controrivoluzione’.

Dopo il primo sconcerto, fu presa la drastica soluzione. “Il 3 novembre alle ore 22,00 i sovietici davano inizio ad un nuovo intervento. Il 4 novembre, alle tre del mattino, i carri armati sovietici penetrarono nei sobborghi di Budapest e alle 4, 25 aprirono il fuoco contro una caserma. Si valutò che “le forze impiegate dai sovietici variassero da 75.000 a 200.000 uomini appoggiati da 2.500 tra carri armati e autoblindate” (9).

Alle 16.00 la radio, conquistata dai comunisti, trasmette un drammatico ultimatum: se i patrioti non s’arrendono Budapest sarà distrutta dall’aviazione sovietica. Quella notte tra il 4 e 5 novembre Budapest era illuminata dai fuochi dei carri armati. L’eroica resistenza della città durò per quattro giorni. La capitale si arrese soltanto alla fine, quando le munizioni erano finite, i patrioti allo stremo delle forze catturati od uccisi.

In pochi giorni la rivolta fu domata; ma il metodo fu estremamente brutale. Io stesso ricordo le cronache del tempo: carri armati che passano sui corpi dei dimostranti che si erano stesi per terra, in segno di protesta, pur di ottenere la libertà, stritolandoli. Tutto questo per far godere a questi cittadini la libertà e la pace ‘sovietica’.

“Dopo i moti berlinesi del 1953, per la seconda volta le armi sovietiche avevano tirato sui lavoratori, le forze armate della ‘patria del socialismo’, avevano sparato sulla classe operaia” (10).

Imre Nagy fu subito catturato e, dopo un processo, ucciso il 15 giugno 1958.

Nel mondo l’eco fu fortissima, ma non suscitò grandi reazioni da parte della diplomazia internazionale. A costei, più che occuparsi degli uomini massacrati per ottenere la libertà sembrò stare maggiormente a cuore la crisi del Canale di Suez scoppiata in seguito alla decisione di Nasser di nazionalizzare il Canale, decisa 26 luglio alla quale seguì una intensa azione diplomatica conclusasi proprio il 6 novembre per l’intervento dell’ONU.

Kruscev dedica diverse pagine delle sue memorie alla situazione ungherese. Ne parla in modo patetico, sentimentale. Sua tesi è che la controrivoluzione ungherese non era necessaria perché la situazione in Ungheria era ottimale e la popolazione non aveva motivo di lamentarsi. Per questo l’ha considerata un tentativo dell’imperialismo occidentale contro i grandi traguardi della rivoluzione e della pace sovietica. Per tali motivi si trattava solo di nemici del popolo e della classe operaia che andavano eliminati (11).

In seguito a questa forzata ‘normalizzazione’ altre ‘velleità’ furono abbandonate. Ma non per questo diminuì il malcontento e l’esasperazione. Specialmente a Berlino le fughe dalla Zona EST alla Zona OVEST divennero per il regime troppo frequenti e preoccupanti. Per questo, sempre durante il ‘principato’ di Kruscev, fu decisa l’erezione di quel famigerato ‘muro’ di Berlino, nella notte tra il 13/14 agosto 1961, che rimase in piedi fino alla famosa ‘caduta’, l’abbattimento il 9 novembre 1989, che ha costituito l’inizio del crollo dell’URSS.

La parola non mantenuta

Abbiamo visto che nel febbraio Kruscev denunciava i crimini di Stalin come frutto non del sistema, ma conseguenza di una mente malata, appunto quella di Stalin. In tal modo è riuscito a salvare l’ideologia marxista ritenendo quei crimini non una sua conseguenza e contemporaneamente ha voluto separare l’operato del Dittatore dall’apparato del Partito liberandolo dalla responsabilità dei crimini, attribuiti solo a Stalin divenuto così il capro espiatorio della situazione.

A questo punto sorge una domanda: Kruscev era sincero, oppure si trattò di un freddo calcolo politico per salvare… la propria pelle? Inoltre: il periodo staliniano è da considerarsi una parentesi nera oppure è la conseguenza necessaria della ideologia?

Se fossero vere le prime ipotesi, a distanza di soli pochi mesi, Kruscev avrebbe dovuto prendere le distanze dai metodi staliniani e capire che l’anelito di un popolo alla sua libertà ed autonomia è di ordine naturale e da rispettarsi. Invece ha schiacciato queste esigenze con sistemi ancora più brutali di quelli usati dallo stesso Stalin.

Il che significa che l’era staliniana non è una deviazione dal sistema ma la conseguenza logica dello stesso. Tanto è vero che questo atteggiamento lo si riscontra già in Lenin e continua anche nei successori di Kruscev.

Lenin infatti fu il primo ad istituire i campi di concentramento. Il 5 settembre 1918 fu promulgato il Decreto del Soviet dei Commissari del popolo sul Terrore Rosso. Nel testo di legge: “Salvaguardare la Repubblica Sovietica dai nemici di classe isolando questi in campi di concentramento”. Solzenicyn scriveva che ‘questi’ campi iniziarono nell’agosto – settembre 1918 ed aggiunge: “Sulla ‘Gazzetta Rossa’ di Petrograd in data 6 settembre 1918 leggiamo che il primo campo di concentramento sarà costruito a Niznij Novgorod, in un convento vuoto… In un primo tempo si prevede l’invio a N. Novgorod di cinquemila persone” (12).

Lenin non progettò soltanto i campi concentramento ma proclamò anche il terrore come sistema politico e di governo. Il 17 maggio 1922 inviò una lettera al Commissario per la Giustizia: “Compagno Kurskij, ad integrazione del nostro colloquio vi invio l’abbozzo di un paragrafo supplementare (il 58 riveduto, n.d.A.) per il Codice Penale… L’idea fondamentale è chiara: porre una tesi di principio sul piano politico, motivante l’essenza e la giustificazione del terrore, la sua necessità, i suoi limiti. Il Tribunale non deve eliminare il terrore; bisogna giustificarlo e legittimarlo sul piano dei principi, chiaramente, senza falsità e senza abbellimenti” (13).

Il riferimento alle origini culturali mette in chiaro il fenomeno. Lo stalinismo non è nato con Stalin; non è morto con lui. Era sorto prima; sopravvisse anche dopo.

Si può concludere che lo stalinismo non è una ‘escrescenza’ del sistema, ma è intrinseco al medesimo.

Le riflessioni del Revel sono quanto mai vere: “L’illusione dei liberali di sinistra filocomunisti consiste nell’idea che esista un comunismo diverso dallo stalinismo. Lo stalinismo, al contrario, è l’essenza del comunismo. Ciò che cambia non è il sistema stalinista, ma la sua applicazione più o meno rigorosa… Kruscev e Breznev non sono stati meno stalinisti di Stalin, nel senso che hanno conservato il suo ordine… Non poteva essere diversamente. A Mosca, come a Pechino o ad Hanoi, un comunismo non stalinista si distruggerebbe da solo… Un’esperienza storica, ormai abbastanza vasta permette di concludere, non in teoria ma attraverso la constatazione dei fatti, che non è mai esistito e non esiste un regime comunista non stalinista” (14).

Infatti la repressione è continuata anche dopo Kruscev. Un esempio per tutti: l’invasione della Cecoslovacchia nel 1969.

Adesso l’Impero Sovietico nell’URSS è tramontato. Ma il sistema politico continua a dominare in varie parti del mondo. Tuttavia, anche dove il comunismo non esiste più come sistema politico, la sua ideologia continua a sopravvivere nella mente dei comunisti (od ex, come desiderano farsi chiamare). E’ da questi che ci si deve ancora guardare, tenendo conto dell’antico proverbio: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”.

Note

1) Il testo completo del Rapporto si può leggere in Kruscev Ricorda, Ed. Sugar, Milano 1970, p. 577 – 631. La cit. è a p. 586 s; p. 600 s.

2) Idem, p. 618.

3) F. Gaeta, Storia Universale, Evo contemporaneo, UTET, Torino 1967, vol. IV, p. 591.

4) A. Avtorchanov, La tecnologia del potere, Ed. La Casa di Matriona, Milano 1980, p. 473.

5) J. B. Duroselle, Storia universale dei popoli e delle civiltà, L’era contemporanea (1945-70), UTET, Torino 1971, vol. XIII (2), p. 233.

6) Ibidem, p. 241.

7) F. Gaeta, o.c., p. 591 s.

8) Testo cit. in J. Duroselle, o.c., p. 248.

9) Ibidem, p. 249.

10) F. Gaeta, o.c., p. 596.

11) Kruscev Ricorda, o.c., p. 454 s.

12) A. Solzenicyn, Arcipelago Gulag, Mondadori, Milano 1975, vol. II, p. 21.

13) V. Lenin, Opere Complete, Editori Riuniti, Roma 1969, vol. XXXIII, p. 325.

14) J. F. Revel, La tentazione totalitaria, Rizzoli, Milano 1976, p. 22.