Corrispondenza Romana 4 Agosto 2015

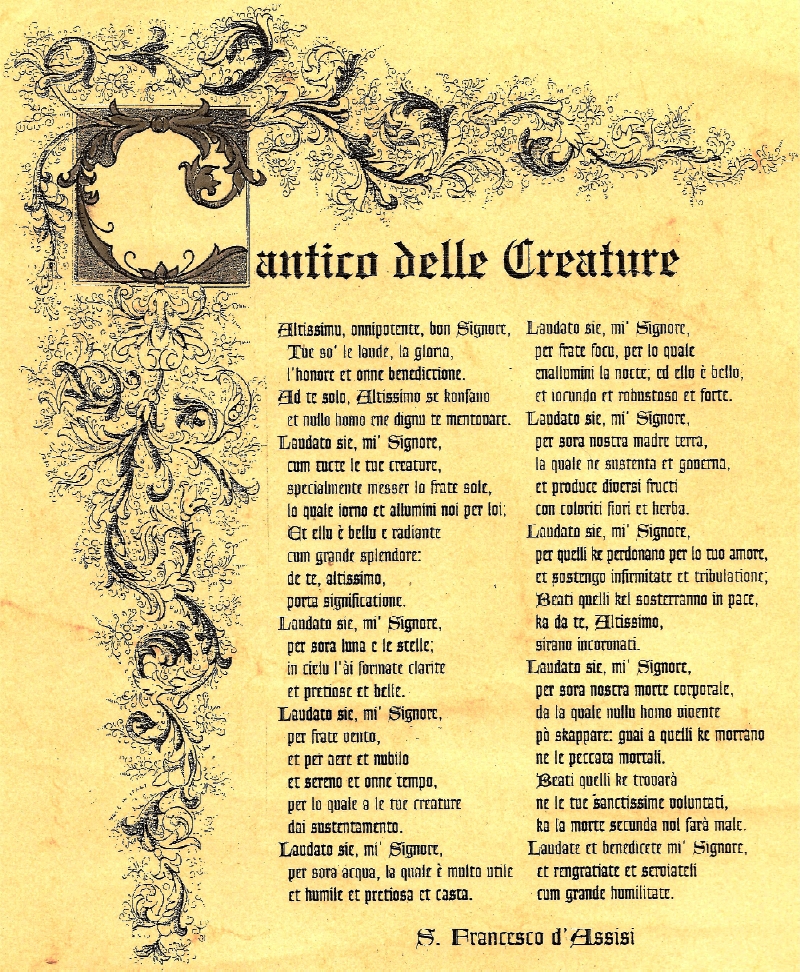

Come è noto, la prima composizione poetica che è stata scritta in volgare italiano è il Cantico delle creature, anticamente conosciuto come Cantico di Frate Sole, sublime lirica di san Francesco, di cui quest’anno ricorrono 800 anni, essendo stata scritta nel 1225 presso il convento delle Povere Dame (le Clarisse) di San Damiano. Il Cantico si pone nella tradizione filosofico-teologica di stile agostiniano e trova legami con il salmo 148, nel quale si invitano tutte le creature, animate e inanimate, a lodare Dio, ma anche con il libro veterotestamentario di Daniele (3, 56-88), nel quale si reitera la richiesta a tutti gli elementi del cosmo di benedire il Signore.

Nella purezza e nell’innocente semplicità sta il segreto di questo capolavoro letterario e religioso, che non conosce tempo, grazie alle verità ivi contenute, che trasmettono la gioia di riconoscere in ogni creatura la mano del Creatore e in questa gioia sta la lode d’amore della creazione per il Signore della vita e della morte.

Il cuore del mistico san Francesco, che porta già su di sé le stimmate, trabocca d’amore e di ringraziamento per il Padre, sebbene una dolorosa patologia agli occhi gli stia procurando la cecità e viva nell’oscurità: sono i giorni in cui si trova a San Damiano, in una cella fatta di stuoie; intanto i topi lo disturbano continuamente e la cosa viene presa dai suoi Frati minori come un tormento di origine demoniaca.

Una notte, torturato dalle sofferenze fisiche, supplica il Signore di venirlo a soccorrere per sopportare tutto con pazienza, e il Padre non si fa attendere, gli dice di considerare quelle prove come questioni materiali perché lo aspettano gioie incommensurabili nella Salvezza eterna…

Grazia e natura, dalla conversione in poi, interloquivano costantemente in lui, perciò, con l’animo colmo di giubilo, consolato direttamente da Dio, vuole comporre in quella mattina di primavera, come ebbe a dire lo stesso san Francesco, «una nuova lauda del Signore riguardo alle sue creature» per sua consolazione e per edificazione del prossimo, perché quotidianamente «usiamo delle creature e senza di loro non possiamo vivere, e in esse il genere umano molto offende il Creatore. E ogni giorno ci mostriamo ingrati per questo grande beneficio, e non ne diamo lode, come dovremmo, al nostro Creatore e datore di ogni bene», (Compilazione di Assisi, in Fonti Francescane, Editrici Francescane, Padova 2011, § 1614, p. 947 e § 1615, p. 947).

Messo in versi il Cantico, fu composta anche una melodia di accompagnamento. San Francesco amava cantare. Quindi mandò a chiamare frate Pacifico per scegliere alcuni frati affinché andassero per il mondo a predicare e lodare Dio con il Cantico di Frate Sole e, al termine, essi dovevano dire alla gente: «Noi siamo giullari del Signore e la ricompensa che desideriamo da voi è questa: che viviate nella vera penitenza» (Ivi, § 1615, p. 948).

Ma c’è di più, quel di più che non viene ormai quasi più ricordato: san Francesco con questa lauda inneggia il Signore anche per riconoscere il merito di coloro che sanno perdonare e che sopportano malattie e sventure per amore di Dio, «Laudato si’, mi’ Signore,/per quelli ke perdonano per lo Tuo amore/e sostengo infirmitate e tribulazione»; indica poi «Beati quelli ke ‘l sosterrano in pace,/ka da Te, Altissimo, sirano incoronati». Infine, chiude il Cantico esprimendo l’autentico significato della vita, che lo si scopre interamente al momento della morte per entrare nella vita eterna come dannati o salvati: «Laudato si’, mi’ Signore,/per sora nostra Morte corporale,/da la quale nullu homo vivente po’ skampare:/guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;/ beati quelli ke trovarà ne le Tue santissime voluntati,/ka la morte secunda no’l farrà male./Laudate e benedicite mi’ Signore e rengraziate/e serviateli cum grande humilitate».

Per celebrare la gloria di Dio, san Francesco, come sempre, passa attraverso il ponte della contemplazione e dell’estasi piuttosto che per l’enunciazione speculativo-filosofica. Attraverso i sensi filtrati dall’anima, egli penetra la bontà e la bellezza del Signore, rendendogli grazie per tutto ciò che è opera delle sue mani.

La lirica ebbe il successivo inserimento, dedicato alle facoltà di perdonare e di sopportare le sofferenze, quando san Francesco ottenne la riappacificazione tra Guido II, vescovo di Assisi, e il podestà Oportulo, proprio facendo cantare dai «giullari del Signore» il Cantico di Frate Sole di fronte a loro; mentre l’ultima lassa fu dettata dall’autore quando era prossimo alla morte, nell’ottobre del 1226. I versi totali divennero 33, numero multiplo di tre: richiamo alla Santissima Trinità e agli anni della morte di Gesù Cristo.

Il sentire fraterno di san Francesco con le creature di cielo, mare e terra, non è riconducibile ad una idealizzazione degli esseri come suoi simili, bensì come voci che si uniscono alla sua e a tutti gli umili credenti per dare gloria a Dio attraverso un coro sinfonico che nella molteplicità si fa unità nel Dio Uno e Trino.

Alcuni hanno tentato e tentano, invece, di virare verso la laicizzazione di questo capolavoro, puntando l’attenzione unicamente sugli elementi della natura e mettendo volutamente in disparte Colui che li ha voluti e realizzati, al fine di sostenere l’ideologia ambientalista, scristianizzando Terra e Universo.

San Bonaventura da Bagnoregio, biografo di san Francesco, individuò e illustrò teologicamente e misticamente l’esultanza che l’umile di Assisi aveva per tutte le opere del Signore e carpì il senso autentico della sua contemplazione nel «Laudato si’, mi’ Signore»: «Contemplava, nelle cose belle, il Bellissimo e, seguendo le orme impresse nelle creature, inseguiva dovunque il Diletto. Di tutte le cose si faceva una scala per salire ad afferrare Colui che è tutto desiderabile».