Tradizione famiglia Proprietà newsletter 12 Settembre 2025

di Guido Vignelli

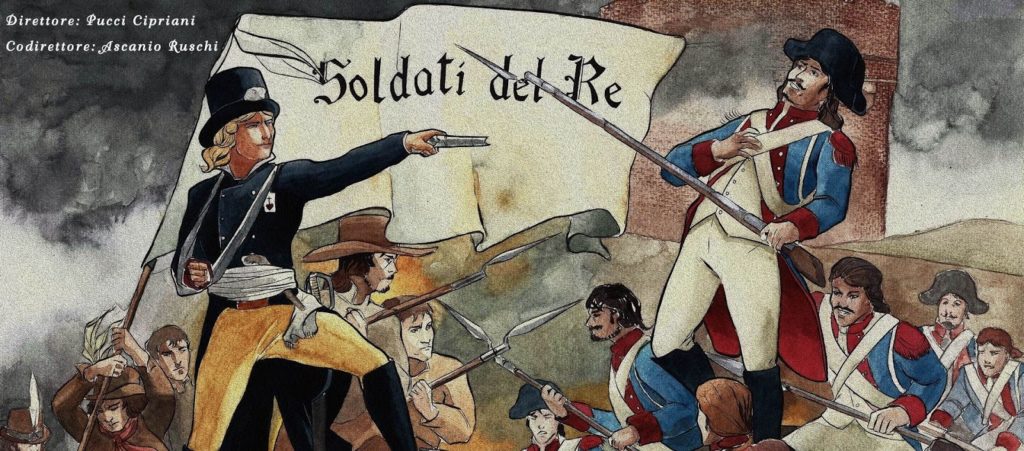

1815: Un successo provvidenziale

Oggi riesce difficile immaginarlo, anche perché nessuno ce lo ricorda, eppure l’analisi storica ce lo dimostra chiaramente. Circa duecento anni fa, il Cattolicesimo avrebbe potuto sconfiggere la Rivoluzione e tornare a dominare la società europea, perché quasi tutto il mondo europeo stava diventando contro-rivoluzionario, ossia antiliberale e antisocialista.

Infatti, all’inizio del XIX secolo, la divina Provvidenza aveva fatto in modo che l’eroica testimonianza delle numerose vittime della Rivoluzione Francese e delle guerre napoleoniche suscitasse nella popolazione europea una viva reazione religiosa. Questa reazione si esprimeva avversando le rivoluzioni e desiderando di ristabilire l’ordine cristiano, auspicato perfino da certi ambienti protestanti conservatori, ad esempio in Inghilterra e in Germania.

Sostenuta dai papi e da molti vescovi, la fiorente ed efficace pubblicistica contro-rivoluzionaria aveva animato un clima intransigente non solo nelle classi intellettuali ma anche in quelle politiche prima sedotte dalla sovversione. Infatti, l’alleanza tra gli ambienti conservatori e quelli moderati aveva isolato quelli rivoluzionari, nella prospettiva di restaurare le verità e i valori cristiani nella società europea.

Questo successo della cultura contro-rivoluzionaria stava favorendo una riscossa cattolica che non si limitasse al campo devozionale, liturgico e letterario (come pretendevano i “romantici”), ma si estendesse al campo politico, giuridico e sociale. Purtroppo, le vicende andarono in maniera diversa: giustamente, il prof. Plinio Corrêa de Oliveira ha definito il XIX come “il secolo delle grandi occasioni perdute”.

1820: La delusione per la fasulla “Restaurazione”

Paradossalmente, fu proprio la cosiddetta “Restaurazione” – ossia il superficiale ristabilimento politico dell’Ancien Régime – a ridurre e a corrodere lentamente questo successo della contro-rivoluzione. Infatti, il regime restauratore aveva risanato solo gli eccessi della rivoluzione; ne aveva combattuto alcuni effetti, ad esempio riponendo sui troni alcuni monarchi (compreso il papa), ma evitava di combatterne le cause, ossia i princìpi filosofici e politici, con i quali anzi si comprometteva per timore di essere accusato di fanatismo.

Accadde di peggio. Per timore delle vendette minacciate dalle sette liberali, quel regime s’impegnava più nel congelare gli “zelanti” che nel combattere i rivoluzionari. Perfino validi statisti come il Metternich fecero in modo che i migliori esponenti del pensiero e dell’azione contro-rivoluzionaria (come il Maistre, il Bonald, lo Haller, poi anche il Canosa e il Solaro della Margarita) venissero isolati e ridotti alla impotenza, preferendo ricorrere al cinico pragmatismo di politicanti (come Talleyrand e Fouché) che si erano compromessi con la Rivoluzione.

Inoltre, alcune prestigiose e influenti organizzazioni contro-rivoluzionarie (come le Amicizie Cattoliche fondate dal venerabile padre Lanteri) furono soppresse proprio da quei monarchi o principi ch’esse avevano contribuito a riportare al potere.

Di conseguenza, nei circoli contro-rivoluzionari si diffuse una vaga antipatia e sorda ostilità verso quei monarchi e quella classe aristocratica che si mostravano così ingrati; inoltre, si diffuse una certa sfiducia sulla possibilità di suscitare una riscossa politica cattolica appoggiandosi alle autorità vigenti e percorrendo le tradizionali vie della legalità e della legittimità.

1825: Sorgono implicite divergenze

Col tempo, in alcuni di quei circoli sorsero divisioni riguardanti non la dottrina ma la strategia, ossia su come opporsi allo spirito rivoluzionario dilagante nella classe aristocratica, al liberalismo emergente in quella borghese e al socialismo nascente in quella lavoratrice.

Ad esempio, sorsero divergenze su quale classe sociale sostenere per favorire la riscossa cattolica; alcuni circoli dapprima presero posizione contro la monarchia in favore dell’aristocrazia, poi contro l’aristocrazia in favore della borghesia, infine contro la borghesia in favore del popolo, auspicando una “rivolta delle masse” in favore della Chiesa e sotto la guida del Papato.

Data questa prospettiva, in alcuni circoli, l’iniziale critica della Rivoluzione nel suo fondamento filosofico-teologico (Satana visto come “il primo rivoluzionario”) si ridusse di spessore e di profondità. Infatti, prima ci si limitò a criticare l’effetto politico della Rivoluzione, ossia il liberalismo, poi l’effetto socio-economico, ossia il liberismo. Anzi, alcuni circoli si concentrarono nell’attaccare i declinanti privilegi politici dell’aristocrazia e i crescenti soprusi compiuti dalla borghesia a danno del “popolo oppresso e sfruttato” dal capitalismo.

Questo processo riduzionista è dovuto al fatto che alcuni circoli intransigenti tendevano a identificare l’intera Rivoluzione con il solo liberalismo, tanto che perfino il socialismo era considerato come un suo mero sottoprodotto. Così facendo, s’ignorava la peculiarità del socialismo e la sua specifica pericolosità per la Cristianità; anzi, alcuni tendevano a considerarlo come un potenziale alleato per vincere il “mostro liberale”.

Queste divergenze interne all’originario ambiente contro-rivoluzionario erano un preoccupante sintomo che ne manifestava la debolezza, favorita dalla crescente influenza esercitata da potenti agenti estranei come storicismo, idealismo, romanticismo e nazionalismo. Questa influenza stava realizzando una classica manovra di “trasbordo ideologico inavvertito” che avrebbe prodotto nefaste conseguenze nella mente e nel cuore del movimento contro-rivoluzionario.

1830: la rivoluzione e la crisi

Dobbiamo ammettere che, fino a quando vissero alcuni prestigiosi e influenti esponenti della prima generazione contro-rivoluzionaria, quei circoli inquieti evitarono che la loro insofferenza verso la penosa situazione politica li spingesse a tentare “aperture” pericolose ed esperimenti azzardati per rovesciare il regime vigente.

La situazione cominciò a cambiare alla fine degli anni 1820, ossia dopo la morte a breve distanza di campioni contro-rivoluzionari come il Maistre, il Lanteri, il Baraldi e Cesare d’Azeglio. In quel frangente, la contro-rivoluzione visse una delicata fase di passaggio, perché la vecchia generazione non era ancora stata sostituita dalla nuova.

La rivoluzione del 1830, che abbatté il regno francese di Carlo X sostituendolo con quello del liberale Luigi Filippo d’Orléans, da una parte frustrò la speranza della valentior pars di sostituire la falsa Restaurazione con quella vera, dall’altra accentuò le divisioni interne al mondo contro-rivoluzionario.

Infatti, alcuni fra i suoi primi e famosi esponenti (come Chateaubriand) dimostrarono simpatia per la “rivoluzione borghese” del 1830, vista come una occasione che avrebbe permesso alla Chiesa – liberandosi dagl’imbarazzanti residui vincoli con le monarchie legittime – di agire più facilmente in un regime che concedesse eguale libertà a tutti.

Altri poi si scandalizzarono per la condanna del cattolicesimo liberale pronunciata da papa Gregorio XVI nell’enciclica Mirari vos (1832), rivolta contro la rivista L’Avenir diretta da quel padre Lamennais che stava ormai passando dalla posizione contro-rivoluzionaria a quella liberale.

1840: la divisione in tre fazioni

Di conseguenza, tra il 1830 e il 1840, sotto l’impulso delle influenze esterne e delle inquietudini interne, il nucleo originario della CR finì col dividersi in tre fazioni prima solo divergenti ma poi sempre più contrastanti tra loro.

La prima fazione restò fedele al cattolicesimo intransigente e “papalino” manifestato dalla prima generazione contro-rivoluzionaria, confermando una posizione antiliberale, antisocialista e interclassista, mantenendo legami con l’aristocrazia legittimista. Vi appartennero, ad esempio, prima gli eredi delle Amicizie Cristiane fondate dal Lanteri, poi anche i gesuiti della rivista La Civiltà Cattolica. Nel corso del secolo, questa fazione darà origine prima al “cattolicesimo sociale”, poi all’Azione Cattolica, quella originaria del 1867, la migliore della storia contemporanea.

La seconda fazione invece diede origine al cattolicesimo liberale, prendendo una posizione transigente, conciliatorista e classista. Dapprima esso sposò la causa della borghesia liberale, dando origine al “progressismo cattolico”; vi appartennero preti famosi come Lacordaire e Lambruschini e laici prestigiosi come il Montalembert, il Chateaubriand e il Falloux. Poi però una parte dei cattolici liberali sposò la causa del “proletariato” socialista, dando origine al cattolicesimo democratico; vi appartennero i padri Lamennais, Gioberti e Curci (seconda maniera).

La terza fazione, scandalizzata dalle polemiche tra le prime due, prese una posizione intermedia dando origine al cattolicesimo moderato. Esso fu caratterizzato da transigenza, conciliatorismo e “patriottismo” (ossia simpatia per i “risorgimenti nazionali”), ma evitò di aderire al liberalismo o al socialismo. Vi appartennero i padri Rosmini, Gratry e Ventura (seconda maniera), poi anche i vescovi Dupanloup, Bonomelli e Scalabrini.

Tre tipi di cattolicesimo politico

Secondo Augusto Del Noce, questa divisione del mondo politico cattolico in tre fazioni rivali – quella intransigente, quella liberal-democratica e quella moderata – creò i tre tipi contrastanti che, usando un linguaggio partitico, possiamo indicare come destra intransigente, sinistra progressista e centro moderato. Dalla seconda metà del secolo XIX fino a tutto il XX, queste fazioni svolsero ruoli diversamente decisivi nella vita politico-religiosa, non solo in quella latina ma anche in quella europea e americana.

La storia dei rapporti tra queste tre fazioni è significativa. La destra intransigente fu aspramente combattuta dalla sinistra progressista, con la irresponsabile complicità di quel centro moderato che sperava di diventare erede di entrambi. Invece accadde che, una volta isolata e sconfitta la destra, la sinistra sedusse e assimilò il centro in nome della democrazia e in forza del proprio radicalismo, diventando così la fazione dominante nel campo della cultura e della Gerarchia cattoliche, ma non nella popolazione. In Italia, questo suicidio del “centro che marcia verso sinistra” fu previsto prima da Gramsci (fin dal 1919) riguardo il Partito Popolare, poi da Del Noce (fin dal 1963) riguardo la Democrazia Cristiana.

Bisogna comunque ricordare che la frattura che divise la prima generazione contro-rivoluzionaria non impedì alla seconda di avviare – con l’incoraggiamento e il sostegno dei papi – una più solida e più duratura fioritura dell’impegno politico cattolico intransigente, come accadde tra il 1862 e il 1914 non solo nelle nazioni latine ma anche in Inghilterra e in Germania.

Questa seconda generazione collaborò con la Santa Sede, ad esempio svolgendo un ruolo preparatorio nella proclamazione della Immacolata Concezione di Maria e della infallibilità pontificia, nella nascita della seconda Scolastica e nella rinascita della dottrina sociale della Chiesa, nella condanna della “modernità” espressa dall’encicliche papali, nella lotta contro la Massoneria, il liberalismo e il socialismo, infine nella opposizione al modernismo sia teologico che sociale.

I tentativi pontifici di risanare questa frattura

Una volta consumata la frattura degli anni 1830, alcuni papi fecero tentativi di ricomporre (almeno localmente e settorialmente) l’unità dell’associazionismo politico cattolico; qui ne ricordiamo cinque:

- quello avviato da Pio IX nel 1867, al fine di unire le associazioni politiche cattoliche italiane nell’Opera dei Congressi – tentativo riuscito;

- quello deciso (malvolentieri) da Leone XIII negli anni 1880, al fine di rallier i cattolici francesi alla repubblica massonica francese – tentativo malriuscito;

- quello imposto da Pio XI negli anni 1920, al fine d’inserire le associazioni religiose nella nuova Azione Cattolica – tentativo riuscito;

- quello scelto (malvolentieri) da Pio XII negli anni 1950, al fine di riunire i cattolici nel partito della Democrazia Cristiana – tentativo riuscito;

- quello tentato da papa Francesco a partire dal 2014, al fine di rilanciare l’impegno politico sotto la guida della “teologia della liberazione” di origine sudamericana – tentativo fallito.

Spesso questi tentativi furono condotti sotto la spinta di urgenze pratiche, con spirito opportunistico e in modo maldestro, ad esempio ricorrendo a espedienti tattici imponendo ai fedeli una uniformità che non poteva creare vera unità d’intenti. Bisogna notare che, a parte il primo tentativo, quelli successivi finirono con l’isolare le forze intransigenti del mondo cattolico e col favorire quelle disposte ai compromessi e ai cedimenti alla Rivoluzione.

Insomma, nel complesso, questi tentativi fecero più male che bene nella storia della Chiesa contemporanea, perché pretesero di riparare gli effetti della divisione eludendone le cause. Di conseguenza, la frattura del mondo cattolico avviata negli anni 1830 non fu più risanata del tutto e definitivamente, anzi fu aggravata da equivoci e divisioni che durano tutt’oggi.

“Bisogna che accadano fratture”

Le inevitabili fratture, separazioni e opposizioni che avvengono nel campo cattolico militante sono certamente dolorose e procurano gravi conseguenze. Tuttavia, esse sono considerate come utili dall’Apostolo san Paolo: «bisogna che tra voi accadano fratture, affinché diventino riconoscibili quelli che sono degni di approvazione» (1Cor 11,19) e, per contrasto, anche quelli degni di rimprovero.

Infatti, finché tutti sembrano concordi nel confermare ciò che risulta ovvio e non suscita problemi, rimane l’ottimistica illusione che non esistano incomprensioni o discordanze e quindi che tutto vada bene. Ma quando le divergenze rimaste implicite vengono esplicitate da vicende storiche divisive, allora i problemi prima latenti si manifestano e la finta unanimità si frange in fazioni, partiti e perfino sette.

Com’è noto, questo dramma si ripeté subito dopo la conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II, come poi fu lamentato dai papi incaricati di applicarne le irenistiche e ambigue posizioni. Infatti, da allora, il popolo cattolico è stato sottoposto a una pastorale prima progressista, poi moderata, poi conservatrice e poi rivoluzionaria, subendo una sorta di continua doccia scozzese.

Ormai, il problema attuale non consiste nel salvare un’apparente unità ecclesiale da tempo frantumata, ma nel ricuperare la reale unità risanando divisioni e contrasti che non riguardano più solo l’impegno politico dei cattolici ma anche la stessa identità e universalità visibile della Chiesa. Questo risanamento è possibile solo riaffermando le verità dogmatiche e morali dimenticate o negate e ristabilendo la disciplina elusa o violata.

Oggi sembra che il nuovo pontificato sia consapevole di questo problema e senta il dovere d’impegnarsi nell’ardua missione di restaurare l’unità della Chiesa ricomponendo divisioni, superando contrasti e vietando le rovinose “sperimentazioni ecclesiali”. Con l’aiuto divino, questo lodevole proposito potrebbe avere successo, ma alla condizione di evitare i soliti espedienti per imporre nuovamente una falsa unità che servirebbe solo ad aggravare le vecchie divisioni.

Alludo all’illusorio tentativo di percorrere una “via media” tra gli “opposti estremismi”, basata su un “minimo comun denominatore” dottrinale e su una “pastorale moderata” che, pur sembrando accontentare tutti, alla lunga eluderà i gravi problemi sia di dottrina che di governo. Questa falsa soluzione, da una parte, addormenterebbe le coscienze finora rimaste meritoriamente vigili e ridurrebbe al silenzio le sacrosante rimostranze dei fedeli; dall’altra parte, incoraggerebbe le forze sovversive a continuare la loro opera con maggiore prudenza e gradualità.