Abstract: il processo di Gesù davanti al sinedrio e a Ponzio Pilato, analisi di un procedimento penale che non finisce mai di interrogare drammaticamente la coscienza. Nessun altro processo, nemmeno quello intentato a Socrate, ai Templari o a Galileo, soltanto per far cenno ad alcuni, peraltro notissimi, come lo è, nella storia moderna, quello di Norimberga, è stato oggetto, sin dal momento della sua conclusione, a continue analisi e interpretazioni.

Centro Studi Rosario Livatino 7 Aprile 2023

Processo a Gesù

Daniele Onori

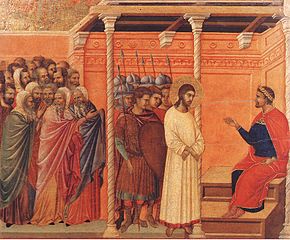

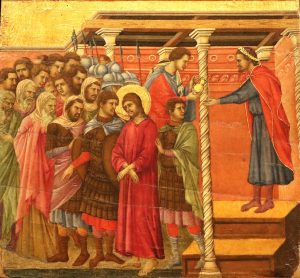

Il processo penale di Gesù di Nazaret dinanzi al sinedrio giudaico e al prefetto romano Pilato è un avvenimento della storia universale che non finisce mai di interrogare drammaticamente la coscienza. Nessun altro processo, nemmeno quello intentato a Socrate, ai Templari o a Galileo, soltanto per far cenno ad alcuni, peraltro notissimi, come lo è, nella storia moderna, quello di Norimberga, è stato oggetto, sin dal momento della sua conclusione, a continue analisi di interpretazione di problemi storici, giuridici, politici, teologici e filosofici tali da destare l’interesse non soltanto degli esegeti neotestamentari e degli storici del cristianesimo antico, ma anche degli storici del diritto e degli studiosi della politica e della filosofia.

Il processo di Gesù è riportato da tutti e quattro i vangeli canonici, ma in maniera notevolmente diversa l’uno dall’altro. Differenze particolarmente notevoli ci sono anzitutto tra il racconto di Giovanni e quello dei sinottici (Marco, Matteo e Luca). Mentre infatti i sinottici descrivono un dibattimento davanti al sinedrio giudaico presieduto dal sommo sacerdote Caifa, Giovanni ignora del tutto questo dibattimento e riporta invece (1 8, 19-24) un interrogatorio preliminare davanti all’ex sommo sacerdote (e suocero di Caifa) Anna (l’ Anano di Giuseppe), personaggio ancora di grande influenza, ma privo di un ruolo istituzionale preciso.

Il processo di Gesù è riportato da tutti e quattro i vangeli canonici, ma in maniera notevolmente diversa l’uno dall’altro. Differenze particolarmente notevoli ci sono anzitutto tra il racconto di Giovanni e quello dei sinottici (Marco, Matteo e Luca). Mentre infatti i sinottici descrivono un dibattimento davanti al sinedrio giudaico presieduto dal sommo sacerdote Caifa, Giovanni ignora del tutto questo dibattimento e riporta invece (1 8, 19-24) un interrogatorio preliminare davanti all’ex sommo sacerdote (e suocero di Caifa) Anna (l’ Anano di Giuseppe), personaggio ancora di grande influenza, ma privo di un ruolo istituzionale preciso.

E mentre i sinottici, per il comportamento silenzioso tenuto quasi costantemente da Gesù, fanno discutere Pilato quasi esclusivamente con i sinedriti, Giovanni, oltre ad accentuare in maniera vistosa il tema politico della regalità, riporta il celebre dialogo tra Gesù e il prefetto romano (18,33- 38), nel quale viene affrontato il tema della verità[1], che tante interpretazioni ha suscitato nella letteratura mondiale.[2]

Gli evangelisti, che certo non potevano essere presenti al processo, non si preoccupano di indicare le fonti della loro narrazione e proprio questa assenza di scrupoli filologici conferisce al racconto il suo incomparabile tono epico

Gli evangelisti, che certo non potevano essere presenti al processo, non si preoccupano di indicare le fonti della loro narrazione e proprio questa assenza di scrupoli filologici conferisce al racconto il suo incomparabile tono epico

La decisione fondamentale per un procedimento contro Gesù, presa nella riunione del sinedrio, veniva realizzata nella notte tra giovedì e venerdì sul Monte degli ulivi con il suo arresto. In un’ora ancora notturna, Gesù fu condotto nel palazzo del sommo sacerdote, dove il sinedrio con le sue tre componenti – sacerdoti, anziani, scribi – ovviamente era già riunito.

I due «processi» a Gesù, davanti al sinedrio e davanti al governatore romano Pilato, sono stati discussi ampiamente fin nei minimi particolari da storici del diritto e da esegeti. Non dobbiamo qui entrare in queste sottili questioni storiche, tanto più che non conosciamo – come ha sottolineato Martin Hengel – dettagli sul diritto criminale sadduceo e non è lecito trarre conclusioni dal posteriore trattato della Mishna, «Sanhedrin», ed applicarle all’ordinamento del tempo di Gesù (cfr Hengel /Schwemer, p. 592).

I due «processi» a Gesù, davanti al sinedrio e davanti al governatore romano Pilato, sono stati discussi ampiamente fin nei minimi particolari da storici del diritto e da esegeti. Non dobbiamo qui entrare in queste sottili questioni storiche, tanto più che non conosciamo – come ha sottolineato Martin Hengel – dettagli sul diritto criminale sadduceo e non è lecito trarre conclusioni dal posteriore trattato della Mishna, «Sanhedrin», ed applicarle all’ordinamento del tempo di Gesù (cfr Hengel /Schwemer, p. 592).

Può essere considerato verosimile, oggi, che nel caso del dibattimento contro Gesù davanti al sinedrio non si sia trattato di un vero processo, ma di un interrogatorio approfondito, terminato con il giudizio di consegnare Gesù al governatore romano per la condanna.[3]

Ma cosa si intende per giudizio?

Giudizio si dice in greco krisis (da krino, che significa etimologicamente “separare, de-cidere”). Accanto a questo significato giuridico, convergono nel termine tanto un significato medico (krisis come il momento decisivo nell’evoluzione di una malattia, quando il medico deve “giudicare” se il malato morirà o sopravvivrà), che uno teologico (il Giudizio finale: en emerai kriseos, “nel giorno del giudizio”, è l’ammonimento che torna piú volte sulla bocca di Gesù; in Paolo: en emerai ote crinei, “nel giorno in cui Dio giudicherà”, Rm. 2,16).

Giudizio si dice in greco krisis (da krino, che significa etimologicamente “separare, de-cidere”). Accanto a questo significato giuridico, convergono nel termine tanto un significato medico (krisis come il momento decisivo nell’evoluzione di una malattia, quando il medico deve “giudicare” se il malato morirà o sopravvivrà), che uno teologico (il Giudizio finale: en emerai kriseos, “nel giorno del giudizio”, è l’ammonimento che torna piú volte sulla bocca di Gesù; in Paolo: en emerai ote crinei, “nel giorno in cui Dio giudicherà”, Rm. 2,16).

Nella narrazione degli evangelisti il termine non compare. Il termine tecnico per la funzione del giudice è, qui, bema, il seggio o il podio su cui siede colui che deve pronunciare il giudizio (la sella curulis del magistrato romano).

Quando Pilato sta per pronunciare la condanna, egli si siede sul bema: “Pilato condusse fuori Gesù e sedette sul podio in un luogo chiamato Lithostrotos” (Gv. 19,13); cosí in Mt. 27,19: “Mentre Pilato sedeva sul bema” (cioè esercitava la sua funzione di giudice; la vulgata traduce sedente pro-tribunali), “sua moglie mandò a dirgli […]”.

Quando Pilato sta per pronunciare la condanna, egli si siede sul bema: “Pilato condusse fuori Gesù e sedette sul podio in un luogo chiamato Lithostrotos” (Gv. 19,13); cosí in Mt. 27,19: “Mentre Pilato sedeva sul bema” (cioè esercitava la sua funzione di giudice; la vulgata traduce sedente pro-tribunali), “sua moglie mandò a dirgli […]”.

Negli Atti (18,12), il termine significa semplicemente “tribunale”: “Gli Ebrei insorsero contro Paolo e lo condussero al tribunale (eis to bema)”.

Non diversamente, in Paolo, bema designa per sineddoche il Giudizio finale: “Tutti devono comparire davanti al bema di Cristo” (2 Cor. 5,10). Il giudizio di Dio è, però, esplicitamente contrapposto a quello degli uomini, che non devono giudicarsi fra loro: “Ma tu perché giudichi (ti krineis) tuo fratello? […] Tutti dovranno presentarsi davanti al bema di Dio” (Rm. 14,10).

Nel processo che si svolge davanti a Pilato, due bemata, due giudizi e due regni sembrano fronteggiarsi: l’umano e il divino, il temporale e l’eterno.

Spengler ha espresso con la consueta vivacità questa contrapposizione: “Quando Gesù viene portato davanti a Pilato, due mondi stanno immediatamente e inconciliabilmente di fronte: quello dei fatti e quello delle verità, e con tanta spaventosa chiarezza come mai altrove nella storia del mondo”[4]

Spengler ha espresso con la consueta vivacità questa contrapposizione: “Quando Gesù viene portato davanti a Pilato, due mondi stanno immediatamente e inconciliabilmente di fronte: quello dei fatti e quello delle verità, e con tanta spaventosa chiarezza come mai altrove nella storia del mondo”[4]

Ed è il mondo dei fatti che deve giudicare quello della verità, il regno temporale che deve pronunciare un giudizio sul Regno eterno. Tanto più necessario è valutare con cura ogni dettaglio della cronaca di questo confronto decisivo, di questa krisis storica che, in qualche modo, è sempre in corso.

La narrazione di Giovanni è, rispetto ai sinottici, tanto più ampia e particolareggiata, da risultare del tutto indipendente da essi. I dialoghi fra Pilato e Gesù, che i sinottici sbrigano in poche righe, acquistano qui uno spessore e un significato in ogni senso decisivi.

Giovanni scandisce drammaticamente il racconto in sette scene, a ognuna delle quali corrisponde un cambiamento di luogo, ora fuori ora dentro il pretorio, ogni volta (tranne per la quinta scena) introdotto dalle formule stereotipe: “Pilato uscí fuori (exelthen)”, “entrò di nuovo (eiselthen palin)”, “uscí di nuovo (exelthen palin)”. Conosciamo inoltre la durata del dramma, cinque ore, dal mattino presto (proi- Gv. 18,28) all’ora sesta (ivi, 19,14).

Giovanni scandisce drammaticamente il racconto in sette scene, a ognuna delle quali corrisponde un cambiamento di luogo, ora fuori ora dentro il pretorio, ogni volta (tranne per la quinta scena) introdotto dalle formule stereotipe: “Pilato uscí fuori (exelthen)”, “entrò di nuovo (eiselthen palin)”, “uscí di nuovo (exelthen palin)”. Conosciamo inoltre la durata del dramma, cinque ore, dal mattino presto (proi- Gv. 18,28) all’ora sesta (ivi, 19,14).

Nella prima scena, poiché i sacerdoti che hanno condotto Gesù nel pretorio non vogliono entrarvi per non contaminarsi prima del pasto pasquale, Pilato esce fuori e chiede: “Qual è l’accusa (kategorian) che portate contro quest’uomo?”.

La domanda è coerente con la struttura del processo romano, che iniziava con l’iscrizione dell’accusa, che doveva essere determinata e non calunniosa.

Gli Ebrei non formulano l’accusa, ma si limitano a dichiarare genericamente che “se costui non fosse un malfattore non te l’avremmo consegnato (paredokamen)”.

Gli Ebrei non formulano l’accusa, ma si limitano a dichiarare genericamente che “se costui non fosse un malfattore non te l’avremmo consegnato (paredokamen)”.

La conseguente ingiunzione di Pilato agli Ebrei, di prendere l’accusato e di giudicarlo “secondo la vostra legge (kata ton nomon ymon)”, sembra seguire ancora una logica processuale: dal momento che l’accusa non era stata formalizzata, la legge romana non poteva applicarsi. La replica degli Ebrei (“A noi non è permesso uccidere”) segna una svolta nel comportamento di Pilato.

Il commento di Giovanni (gli Ebrei dicevano questo “affinché si adempisse la parola di Gesù quando aveva indicato di quale morte doveva morire”) non poteva certo riguardare Pilato e, tuttavia, è come se il prefetto interpretasse la replica degli Ebrei come la formulazione di un’accusa di lesa maestà.

Secondo il Digesto, infatti “è un crimine di lesa maestà (maiestatis crimen) quello che viene commesso contro il popolo romano o contro la sua sicurezza” (Dig. 48.4.1.1). E la lex Julia maiestatis del 46 a.C. stabiliva per questo delitto, secondo la condizione del colpevole, la crocifissione, la consegna alle belve o l’esilio. In ogni modo, Pilato decide inaspettatamente di interrogare Gesù.

Ha luogo a questo punto il primo serrato confronto fra Pilato e Gesù. Allora Pilato entrò di nuovo nel pretorio, chiamò Gesù e gli chiese: “Sei tu il re dei Giudei?” Gesù rispose: “Dici questo da te stesso o altri te l’hanno detto di me?”

Ha luogo a questo punto il primo serrato confronto fra Pilato e Gesù. Allora Pilato entrò di nuovo nel pretorio, chiamò Gesù e gli chiese: “Sei tu il re dei Giudei?” Gesù rispose: “Dici questo da te stesso o altri te l’hanno detto di me?”

Rispose Pilato: “Sono io forse un giudeo? La tua nazione (to ethnos to son) e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?”

Il sintagma “re dei Giudei” (basileus ton Ioudaion), che avrà in seguito una funzione così decisiva, appare qui nel processo per la prima volta.

A giudicare dalla sua replica, Gesù non si aspettava la domanda: cosa ha a che fare, infatti, il prefetto romano con una questione interna del giudaismo, qual era l’attesa ebraica del messia? Pilato sembra leggergli nel pensiero: “Sono io forse un giudeo?” Comincia qui quel dialogo sul Regno e sulla verità, su cui sono state scritte innumerevoli pagine.

Invece di rispondere alla domanda: “Che cosa hai fatto?”, Gesù replica alla precedente: “Il mio regno non è di questo mondo”.

Una volta chiarito che il Regno di Gesù non riguarda questo mondo, vuole sapere la verità e venire in chiaro del regno di cui l’accusato sta testimoniando: la sua domanda non si riferisce alla verità in generale, ma alla speciale verità che Gesù sembra intendere e che egli non riesce ad afferrare.

Una volta chiarito che il Regno di Gesù non riguarda questo mondo, vuole sapere la verità e venire in chiaro del regno di cui l’accusato sta testimoniando: la sua domanda non si riferisce alla verità in generale, ma alla speciale verità che Gesù sembra intendere e che egli non riesce ad afferrare.

Pilato a questo punto esce nuovamente dal pretorio. Si è spesso sottolineato il fatto che egli volutamente non aspetta la risposta di Gesù.

La decisione improvvisa si spiega con la sua apostrofe ai Giudei: “Io non trovo in lui alcuna colpa. Ma voi avete l’usanza che io vi liberi qualcuno per la Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei Giudei?”

Non avendo trovato colpevole l’accusato, Pilato avrebbe dovuto emettere un verdetto di innocenza (la formula prevista nel processo romano era absolvo o videtur non fecisse) o sospendere il processo e chiedere un supplemento di indagine (la formula prevista era non liquet o amplius est cognoscendum).

Egli pensa, invece, di risolvere il caso servendosi dell’amnistia pasquale. Per tutto il corso del processo – è un fatto su cui occorre riflettere –, Pilato cerca tenacemente di evitare la pronuncia di un verdetto.

Egli pensa, invece, di risolvere il caso servendosi dell’amnistia pasquale. Per tutto il corso del processo – è un fatto su cui occorre riflettere –, Pilato cerca tenacemente di evitare la pronuncia di un verdetto.

Anche alla fine, quando cede alle tumultuose insistenze dei Giudei, il prefetto non pronuncia, come vedremo, una sentenza: si limita a “consegnare (paredoken)” l’accusato agli Ebrei.

Gli Ebrei vanificano il suo proposito gridando: “Non lui, ma Barabba” (come informa Mc. 15,7, Barabba, letteralmente “il figlio del padre”, era un ribelle omicida).

Gesù fu preso e fatto flagellare. I soldati intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e lo rivestirono di un manto di porpora; si avvicinavano a lui dicendo: “Salve, re dei Giudei” e gli davano schiaffi.

La flagellazione era una pena accessoria prevista come preliminare alla crocifissione: Pilato intende invece servirsene, alquanto incongruamente – ma ciò rientrava con ogni probabilità nei suoi poteri discrezionali (cfr. Dig. 48.2.6) – come pena per un non specificato reato minore.

La flagellazione era una pena accessoria prevista come preliminare alla crocifissione: Pilato intende invece servirsene, alquanto incongruamente – ma ciò rientrava con ogni probabilità nei suoi poteri discrezionali (cfr. Dig. 48.2.6) – come pena per un non specificato reato minore.

È quanto Luca gli fa dire con chiarezza: “Non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Lo farò castigare e poi lo metterò in libertà” (Lc. 23,22).

Pilato di nuovo uscì fuori e disse loro: “Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa”.

Uscì dunque Gesù, portando la corona di spine e il mantello di porpora. Pilato disse loro: “Ecco l’uomo (idou ho anthropos, vulg. Ecce homo)”.

Vedendolo, i sommi sacerdoti e i loro inservienti gridarono: “Crocifiggi! Crocifiggi!”

Disse loro Pilato: “Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui colpa”. Gli risposero gli Ebrei: “Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio”.

L’accusa che, secondo Lev. 24,16, meritava per gli Ebrei la pena capitale era stata già menzionata in Gv. 5,18 (“Per questo i Giudei cercavano di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre, facendo se stesso uguale a Dio”) e Gesù si era difeso con queste parole: A colui che il padre ha santificato e ha mandato nel mondo voi dite: “Tu bestemmi,” perché ho detto: “Sono figlio di Dio”

L’accusa che, secondo Lev. 24,16, meritava per gli Ebrei la pena capitale era stata già menzionata in Gv. 5,18 (“Per questo i Giudei cercavano di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre, facendo se stesso uguale a Dio”) e Gesù si era difeso con queste parole: A colui che il padre ha santificato e ha mandato nel mondo voi dite: “Tu bestemmi,” perché ho detto: “Sono figlio di Dio”

Quale fu, allora, l’imputazione mossa contro Gesù? Testo fondamentale risulta essere quello di Luca, poiché risulta essere quello maggiormente dettagliato sul punto: Quest’uomo lo abbiamo trovato mentre sobillava la nostra gente; proibiva di pagare i tributi a Cesare ed affermava di essere il Cristo-Re. (Lc. 23.2, 5)

Il passo lucano allude alle imputazioni di lesa maestà (nella duplice forma sia della sollevazione popolare, sia dell’attività tesa ad ostacolare la raccolta delle imposte) e della adfectatio regni (ossia la proclamazione di sé stesso quale Re – ovviamente, nel caso di specie, di Israele o della Giudea).

Il passo lucano allude alle imputazioni di lesa maestà (nella duplice forma sia della sollevazione popolare, sia dell’attività tesa ad ostacolare la raccolta delle imposte) e della adfectatio regni (ossia la proclamazione di sé stesso quale Re – ovviamente, nel caso di specie, di Israele o della Giudea).

Si trattava di imputazioni assai gravi e rilevanti per il diritto romano, e come tali degne della cognizione del magistrato romano. A questo riguardo, tuttavia, la dottrina ha interposto un’eccezione.

Davanti al Sinedrio, infatti, si sarebbe trattato di fatti di natura religiosa, ossia della messianicità di Gesù e della sua filiazione rispetto a Dio.

Questo profilo si sarebbe – per così dire – dissolto, invece, davanti a Pilato, per ‘tramutarsi’ nell’accusa di lesa maestà. Procedendo da questa obiezione si è giunti alla conclusione che i Sinedriti fossero stati mossi da esclusivo odio (religioso e politico) verso Gesù, appena dissimulato nelle forme del processo, e che la consegna dell’imputato al magistrato romano fosse avvenuta modificando il capo di imputazione, con evidente mala fede, ossia accusando il Nazareno di reati diversi e pertinenti l’ordinamento romano, poiché Pilato non avrebbe di certo proceduto ad emettere una sentenza di condanna – per di più capitale – sulla base della commissione di illeciti religiosi, ovvero di esclusivo interesse per la cultura e per la religione ebraiche. Se la premessa fosse valida, allora – come conclude questa parte della dottrina – saremmo in possesso della prova che il Sinedrio fu ‘colpevole’ per la morte di Gesù, avendo provocato l’azione del prefetto di Giudea Pilato contro la realtà dei fatti e le risultanze probatorie.

Questo profilo si sarebbe – per così dire – dissolto, invece, davanti a Pilato, per ‘tramutarsi’ nell’accusa di lesa maestà. Procedendo da questa obiezione si è giunti alla conclusione che i Sinedriti fossero stati mossi da esclusivo odio (religioso e politico) verso Gesù, appena dissimulato nelle forme del processo, e che la consegna dell’imputato al magistrato romano fosse avvenuta modificando il capo di imputazione, con evidente mala fede, ossia accusando il Nazareno di reati diversi e pertinenti l’ordinamento romano, poiché Pilato non avrebbe di certo proceduto ad emettere una sentenza di condanna – per di più capitale – sulla base della commissione di illeciti religiosi, ovvero di esclusivo interesse per la cultura e per la religione ebraiche. Se la premessa fosse valida, allora – come conclude questa parte della dottrina – saremmo in possesso della prova che il Sinedrio fu ‘colpevole’ per la morte di Gesù, avendo provocato l’azione del prefetto di Giudea Pilato contro la realtà dei fatti e le risultanze probatorie.

A sostegno di tale conclusione si è osservato, inoltre, che nella seduta davanti al Sinedrio (ossia nel corso della fase istruttoria) sarebbero state commesse numerose irregolarità, tali di inficiare la validità dell’intero procedimento. Queste dimostrerebbero, ancora una volta, la cattiva coscienza e, pertanto, il pregiudizio dei sinedriti. Infatti, alla luce delle narrazioni evangeliche:

A sostegno di tale conclusione si è osservato, inoltre, che nella seduta davanti al Sinedrio (ossia nel corso della fase istruttoria) sarebbero state commesse numerose irregolarità, tali di inficiare la validità dell’intero procedimento. Queste dimostrerebbero, ancora una volta, la cattiva coscienza e, pertanto, il pregiudizio dei sinedriti. Infatti, alla luce delle narrazioni evangeliche:

- I. i testimoni apparirebbero essere stati addirittura subornati;[5]

- II. la seduta del Sinedrio si sarebbe tenuta di notte, contro le regole rituali ebraiche;

- III. l’accertamento della reità sarebbe avvenuto soltanto dopo la testimonianza (peraltro unica) emessa dello stesso Gesù, mentre per l’ordinamento ebraico un solo testimone non sarebbe stato sufficiente per giungere al verdetto di colpevolezza e alla relativa condanna;

- IV. Gesù è accusato soltanto di proclamarsi ‘Figlio dell’Altissimo’.

Perché l’evento decisivo della storia – la passione di Cristo e la redenzione dell’umanità – deve prendere la forma di un processo? Perché Gesù deve fare i conti con la legge e misurarsi con Pilato – il vicario di Cesare – in una stretta, di cui non sembra fino all’ultimo venire a capo? A questa domanda, Dante aveva cercato di rispondere non elusivamente nel De Monarchia, anche se ciò che innanzitutto gli premeva era la legittimazione dell’Impero Romano.

Perché l’evento decisivo della storia – la passione di Cristo e la redenzione dell’umanità – deve prendere la forma di un processo? Perché Gesù deve fare i conti con la legge e misurarsi con Pilato – il vicario di Cesare – in una stretta, di cui non sembra fino all’ultimo venire a capo? A questa domanda, Dante aveva cercato di rispondere non elusivamente nel De Monarchia, anche se ciò che innanzitutto gli premeva era la legittimazione dell’Impero Romano.

Egli interpreta il famigerato versetto di Luca 2,1 sul censimento al momento della nascita di Gesù (“In quei giorni fu promulgato un editto di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutta la terra”) come il riconoscimento che la giurisdizione di Roma sul mondo corrispondeva al giudizio divino (de divino iudicio prevaluit – De Mon. II,8). Cristo – egli argomenta – ha voluto nascere e farsi censire sotto l’editto di Cesare perché in questo modo la sua umanità veniva sancita col sigillo della legge: Cristo, come attesta il suo scriba Luca, ha voluto nascere dalla Vergine sua madre sotto l’editto dell’autorità romana, affinché, in quel censimento di tutto il genere umano, il figlio di Dio, fatto uomo, fosse censito come uomo (homo conscriberetur) […].

E forse è più giusto ritenere che quell’editto fosse proclamato da Cesare secondo la volontà di Dio (divinitus), in modo che colui che era stato atteso per secoli nella società degli uomini, fosse segnato tra i mortali. (De Mon. II,9)

Dante riprende qui l’idea di un parallelismo fra l’universalità dell’Impero Romano e l’incarnazione dell’unico Dio, il censimento di Augusto e la nascita di Cristo, che era stata elaborata già a partire da Eusebio, Giovanni Crisostomo, Girolamo e Ambrogio, e si trova espressa con chiarezza nell’opera storica di Orosio. In questione era la giustificazione teologica del potere imperiale e dell’alleanza che la Chiesa aveva concluso con esso.

Dante riprende qui l’idea di un parallelismo fra l’universalità dell’Impero Romano e l’incarnazione dell’unico Dio, il censimento di Augusto e la nascita di Cristo, che era stata elaborata già a partire da Eusebio, Giovanni Crisostomo, Girolamo e Ambrogio, e si trova espressa con chiarezza nell’opera storica di Orosio. In questione era la giustificazione teologica del potere imperiale e dell’alleanza che la Chiesa aveva concluso con esso.

Anche per questo il nome di Pilato era stato incluso nel Symbolon costantinopolitano. Se Pilato non ha, però, emesso un giudizio legittimo, l’appuntamento fra il vicario di Cesare e Gesù, fra la legge umana e il divino, fra la città terrena e quella celeste, perde la sua ragion d’essere e diventa un enigma.

Viene, insieme, a cadere ogni possibilità di una teologia politica cristiana e di una giustificazione teologica del potere profano. L’ordine giuridico non si lascia iscrivere così limpidamente nell’ordine della salvezza, né questo in quello.

Viene, insieme, a cadere ogni possibilità di una teologia politica cristiana e di una giustificazione teologica del potere profano. L’ordine giuridico non si lascia iscrivere così limpidamente nell’ordine della salvezza, né questo in quello.

Pilato, con la sua irresolutezza – come il sovrano barocco secondo Benjamin, che è incapace di decidere –, ha diviso per sempre i due ordini – o, quanto meno, ha reso insondabile la loro relazione. In questo modo ha condannato l’umanità a una krisis incessante – incessante, perché non può mai essere decisa una volta per tutte.[6]

L’insolvibilità implicita nello scontro fra i due mondi, e fra Pilato e Gesù, si attesta nelle due idee-chiave della modernità: che la storia sia un “processo” e che questo processo, in quanto non si conclude in un giudizio, sia in stato di crisi permanente.

In questo senso il processo di Gesù è un’allegoria del nostro tempo che, come ogni epoca storica che abbia rispetto di sé, dovrebbe avere la forma escatologica di una novissima dies, ma ne è stata privata dalla tacita, progressiva estenuazione del dogma del Giudizio Universale, di cui la Chiesa non vuol più sentir parlare.

In questo senso il processo di Gesù è un’allegoria del nostro tempo che, come ogni epoca storica che abbia rispetto di sé, dovrebbe avere la forma escatologica di una novissima dies, ma ne è stata privata dalla tacita, progressiva estenuazione del dogma del Giudizio Universale, di cui la Chiesa non vuol più sentir parlare.

Tanto nella tradizione medica che in quella teologica, che sono confluite nel significato moderno del termine, il termine krisis è inseparabile dalla connessione a un momento determinato del tempo: i “giorni decisivi (krisimoi emerai, vulg. dies decretorii)” in cui il medico “giudica” se il malato sopravvivrà, e l’ultimo giorno che coincide con la fine dei tempi o della cosa che deve essere giudicata.

Scrive Tommaso: Il giudizio concerne il termine, attraverso il quale le cose sono condotte alla loro fine […]. Non si può dare un giudizio di una cosa mutabile prima della sua consumazione […] per questo è necessario che il giudizio finale avvenga nell’ultimo giorno, nel quale soltanto si può decidere compiutamente e manifestamente ciò che riguarda ciascun uomo. (S.th. Suppl., q. 88, art. 1 e S.th., III, q. 59, art. 5)

Come il trauma in psicoanalisi, la crisi, che è stata tolta dal suo terrifico luogo, riappare in forme patologiche in ogni ambito e in ogni momento. Essa si separa dal suo “giorno decisivo” e si trasforma in una condizione permanente.

Conseguentemente, la facoltà di decidere una volta per tutte viene meno e la decisione incessante non decide propriamente di nulla. Ovvero, com’è avvenuto a Pilato, si rovescia improvvisamente in catastrofe. L’indeciso – Pilato – non fa che decidere, il deciso – Gesù – non ha alcuna decisione da prendere.[7]

Conseguentemente, la facoltà di decidere una volta per tutte viene meno e la decisione incessante non decide propriamente di nulla. Ovvero, com’è avvenuto a Pilato, si rovescia improvvisamente in catastrofe. L’indeciso – Pilato – non fa che decidere, il deciso – Gesù – non ha alcuna decisione da prendere.[7]

Che vi sia un processo, ma non un giudizio, è, in realtà, la più severa obiezione che possa levarsi contro il diritto, se è vero che il diritto è in ultima istanza processo e questo, nella sua essenza, giudizio. Colui che è venuto a compiere la legge, colui che è stato mandato nel mondo non per giudicarlo, ma per salvarlo, deve sottoporsi a un processo senza giudizio. È possibile che Paolo, quando elabora la sua critica della legge nella lettera ai Romani, fosse a conoscenza di narrazioni del processo di Gesù che sono poi confluite nei Vangeli.

Alla sua tesi perentoria – non si può essere giustificati attraverso la legge, ma solo attraverso la fede – corrisponde puntualmente il fatto che Gesù non poteva, in realtà, essere giudicato. Come la legge non può giustificare, cosí non può nemmeno giudicare. È quanto Gesù afferma con chiarezza in Gv. 3,19: Chi crede in lui non viene giudicato (ou krinetai); chi non crede in lui è stato già giudicato (ede kekritai) […].

Alla sua tesi perentoria – non si può essere giustificati attraverso la legge, ma solo attraverso la fede – corrisponde puntualmente il fatto che Gesù non poteva, in realtà, essere giudicato. Come la legge non può giustificare, cosí non può nemmeno giudicare. È quanto Gesù afferma con chiarezza in Gv. 3,19: Chi crede in lui non viene giudicato (ou krinetai); chi non crede in lui è stato già giudicato (ede kekritai) […].

Questo, infatti, è il giudizio: che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato piú le tenebre che la luce. Un giudizio non può in verità darsi, perché esso è sempre già avvenuto. Aute de estin he krisis: questo, e non altro, è, agli occhi di Gesù, il giudizio. Il processo di Gesù – ogni processo – comincia quando il giudizio è già avvenuto. Il giudice può soltanto consegnare l’accusato al carnefice, non può giudicarlo.

Nel 1949 Salvatore Satta pubblica un saggio, Il mistero del processo, che è forse la piú acuta riflessione che un giurista abbia fatto sulla propria materia. È del tutto fuorviante, egli scrive, sostenere che il processo abbia per scopo l’attuazione della legge, la giustizia o la verità: se ciò fosse vero, non si comprenderebbe la forza del giudicato che compete a una sentenza indipendentemente dal suo essere giusta o ingiusta.

Se uno scopo si vuole assegnare al processo, questo non può essere altro che il giudizio. La pronuncia di un giudizio, la res iudicata, con cui la sentenza si sostituisce alla verità e alla giustizia, è il fine ultimo del processo. Ma il giudizio, lo abbiamo visto, non è uno scopo esterno al processo: esso coincide integralmente col suo implacabile svolgimento, che è, quindi, in qualche modo, un atto senza scopo.

Perché questa battuta d’arresto è proprio il giudizio: un atto, dunque, contrario all’economia della vita, che è tutta movimento, tutta volontà e tutta azione, un atto antiumano, inumano, un atto veramente – se lo si considera, bene inteso, nella sua essenza – senza scopo. Di quest’atto senza scopo gli uomini hanno intuito la natura divina e gli hanno dato in balia tutta la loro esistenza. Di piú: tutta la loro esistenza hanno costruito su quest’unico atto. Secondo il nostro credo, quando la vita sarà finita, quando l’azione sarà conclusa, verrà Uno, non per punire, non per premiare, ma per giudicare: qui venturus est judicare vivos et mortuos.[8]

È questa concezione del giudizio che il processo di Gesù revoca in questione. Poiché, in esso, il mistero del giudizio e il mistero della vita si sfiorano in un punto per poi separarsi per sempre.

________________________

[1] La frase latina Quid est veritas?, tradotta letteralmente, significa «Che cos’è la verità?». La frase si trova nel Vangelo secondo Giovanni (18:38), ed è pronunciata da Ponzio Pilato durante il suo interrogatorio a Gesù. In questo passo Pilato replica alla dichiarazione di Gesù di essere venuto al mondo per «rendere testimonianza alla verità». Dopo di ciò, Pilato proclama alle masse di non riscontrare in Gesù nessuna colpa. Il brano, in lingua greca, è attestato nel Papiro P52, risalente alla prima metà del II secolo. Il significato della domanda è stato oggetto di dibattiti tra studiosi testamentari, che però non sono giunti a solide conclusioni. La domanda di Pilato potrebbe essere intesa come uno scherno, se si considera il processo una farsa, o potrebbe significare che la verità è difficile da accertare.

[2] Questo versetto è stato ampiamente citato e riportato nella cultura e letteratura occidentali, in particolare in ambito filosofico. Per quanto con la domanda di Pilato – sia che venga intesa filosoficamente, ironicamente, retoricamente, o nata da frustrazione per la mancanza di una semplice risposta – non sia affatto la prima volta che qualcuno mette in discussione la natura della verità, la frase è stata nominata spesso come un significativo verificarsi di tale ricorrenza. Francesco Bacone usa questo pensiero per iniziare il suo saggio “Of Truth (Sulla Verità)”, affermando che Pilato “non rimase ad aspettare una risposta”. Propone la frase per introdurre il suo tema come affermazione di fede. Friedrich Nietzsche ne fa un nodo della sua critica al cristianesimo nel suo L’Anticristo: «Devo proprio aggiungere che in tutto il Nuovo Testamento vi è solo una solitaria figura che si è obbligati a rispettare? Pilato, il governatore romano. Prendere sul serio un problema ebraico – non riesce a farlo. Un ebreo in più o in meno – cosa importa?… Il nobile disprezzo di un romano davanti a cui un uso sfacciato della parola ‘verità’ è stato fatto, ha arricchito il Nuovo Testamento con l’unica espressione che possiede valore – che è la sua critica, persino il suo annientamento: ‘Che cos’è la verità?’…”» Questa domanda è posta da Jonathan Swift Somers (una specie di Ponzio Pilato) all’aspirante “profeta” Oaks Tutt ne Antologia di Spoon River: come nel Vangelo secondo Giovanni, non vi è una risposta. Michail Bulgakov fittiziamente espande il rapporto tra Pilato e Gesù nel suo romanzo Il Maestro e Margherita. Un riferimento specifico a Giovanni 18:38 arriva nel Capitolo 2 del romanzo, dal titolo “Ponzio Pilato”, in cui egli chiede la stessa domanda: “Che cos’è la verità?” ad un Gesù romanzato di nome Jeshua Ha-Nozri.

[3] Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, Il processo a Gesù, Tomo 2, Capitolo 7, Rizzoli 2007

[4] Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, Beck, München 1975; ed. it. Il tramonto dell’Occidente, trad. it. di R. Calabrese Conte, M. Cottone, F. Jesi, p. 968, Longanesi, Milano 1978.

[5] Cfr. Mt. 26.59-60 e Mc. 14.56 (comunque falsi, anche se non corrotti)

[6] G. Agamben, Pilato e Gesù p. 34-35, Nottetempo, Milano 2013

[7] G. Agamben, Pilato e Gesù, cit. p. 35-36

[8] Satta: Salvatore Satta, “Il mistero del processo”, p. 25 in Rivista di diritto processuale, a. 4, n. 4, 1949, ora in Il mistero del processo, Adelphi, Milano 1994.

_____________________________________

Si legga anche: