Centinaia di migliaia di morti, milioni di sfollati, guerre infinite, terrorismo islamico, stati dissolti, migrazioni di massa. Dieci anni dopo, bilancio di un’illusione costata carissima anche a noi

di Leone Grotti

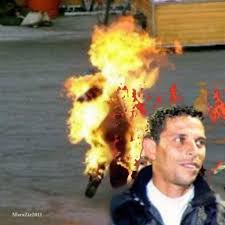

La rivoluzione era l’ultimo dei pensieri di Mohammed Bouazizi. Nel 2010, a 26 anni, il giovane manteneva la madre, lo zio, i fratellastri più piccoli e gli studi universitari della sorella vendendo frutta con il suo carrettino al mercato di Sidi Bouzid, cittadina dell’entroterra tunisino.

Il 16 dicembre si era indebitato per comprare i datteri, le mele e le arance più belle che avesse mai trovato per rivenderle il giorno seguente. Ma il 17 dicembre due dei tanti poliziotti corrotti del regime di Zine el Abidine Ben Ali gli sbarrarono la strada e pretesero come tangente che Bouazizi regalasse loro due cassette di mele. Il giovane fruttivendolo, non potendo permetterselo, rifiutò e fu preso a schiaffi e manganellate da una poliziotta, che rovesciò a terra tutta la sua merce rovinandola.

Al colmo della disperazione, Bouazizi si recò al palazzo del governatore locale per protestare, non lo trovò e si cosparse di benzina, dandosi fuoco. Bouazizi morì per le ustioni riportate il 4 gennaio 2011, ma l’incendio che si propagò in tutto il Medio Oriente e il Nord Africa dopo la sua morte non si estinse e diede vita al movimento di protesta conosciuto come Primavera araba.

Al colmo della disperazione, Bouazizi si recò al palazzo del governatore locale per protestare, non lo trovò e si cosparse di benzina, dandosi fuoco. Bouazizi morì per le ustioni riportate il 4 gennaio 2011, ma l’incendio che si propagò in tutto il Medio Oriente e il Nord Africa dopo la sua morte non si estinse e diede vita al movimento di protesta conosciuto come Primavera araba.

Milioni e milioni di giovani scesero in piazza soprattutto in Tunisia, Egitto, Libia, Yemen, Siria e Bahrein per chiedere democrazia e dignità, diritti e lavoro. I regimi di Ben Ali in Tunisia, Hosni Mubarak in Egitto, Ali Abdallah Saleh in Yemen, Muammar Gheddafi in Libia caddero, i dittatori furono deposti, uccisi o costretti alla fuga.

Ma quelle vittorie che sembravano dover aprire un futuro radioso per le popolazioni arabe, appoggiate entusiasticamente dai media e dai governi occidentali, si rivelarono presto un’illusione e a dieci anni di distanza restano soprattutto le macerie della Primavera araba: centinaia di migliaia di morti, milioni di sfollati, guerre civili e per procura, terrorismo islamico, paesi divisi, dissolti o distrutti, migrazioni di massa, caos e disperazione.

Lo stesso Occidente non è stato risparmiato dalle conseguenze degli errori strategici compiuti negli ultimi dieci anni, sia per seguire la politica cinica degli Stati Uniti di Barack Obama, sia per assecondare gli appetiti regionali di singole potenze. Il prestigioso Council on Foreign Relations ha provato a stilare un bilancio oggettivo delle Primavere arabe, analizzando le condizioni di vita odierne delle popolazioni che si sono rivoltate contro i propri governi e paragonandole a quelle del 2010. Il quadro che ne risulta è avvilente.

Lo stesso Occidente non è stato risparmiato dalle conseguenze degli errori strategici compiuti negli ultimi dieci anni, sia per seguire la politica cinica degli Stati Uniti di Barack Obama, sia per assecondare gli appetiti regionali di singole potenze. Il prestigioso Council on Foreign Relations ha provato a stilare un bilancio oggettivo delle Primavere arabe, analizzando le condizioni di vita odierne delle popolazioni che si sono rivoltate contro i propri governi e paragonandole a quelle del 2010. Il quadro che ne risulta è avvilente.

Dal punto di vista democratico, secondo i dati di Freedom House, soltanto la Tunisia ha ottenuto miglioramenti duraturi nel tempo. La cacciata di Ben Ali diede il via a una lunga transizione politica che ha portato alla ratifica di una nuova Costituzione che garantisce le principali libertà civili e a libere elezioni presidenziali e legislative, dominate perlopiù dagli islamisti di Ennahda.

Gli standard di vita, però, non sono migliorati negli ultimi dieci anni secondo il programma di sviluppo delle Nazioni Unite, mentre la disoccupazione giovanile è cresciuta dal 30 per cento del 2010 al 36,5 del 2020. Se la libertà di internet e la condizione delle donne sono migliorate, la percezione della corruzione è rimasta pressoché identica. Un migliaio di proteste scoppiano ogni mese nel paese per la difficoltà a trovare lavoro e, negli ultimi mesi, per denunciare la cronica mancanza del gas per cucinare.

Gli standard di vita, però, non sono migliorati negli ultimi dieci anni secondo il programma di sviluppo delle Nazioni Unite, mentre la disoccupazione giovanile è cresciuta dal 30 per cento del 2010 al 36,5 del 2020. Se la libertà di internet e la condizione delle donne sono migliorate, la percezione della corruzione è rimasta pressoché identica. Un migliaio di proteste scoppiano ogni mese nel paese per la difficoltà a trovare lavoro e, negli ultimi mesi, per denunciare la cronica mancanza del gas per cucinare.

In tanti hanno l’impressione che la rivoluzione non sia servita a nulla e tra questi c’è anche Hosni Kaliya, che diede il via alla Rivoluzione dei gelsomini insieme a Bouazizi. «La rivoluzione è stata uno sbaglio, qui non c’è futuro. Non ci credo più», dichiarò allo Spiegel nel 2016. Solo negli ultimi 11 mesi, almeno 12 mila giovani tunisini hanno cercato di attraversare clandestinamente il Mediterraneo per cercare fortuna in Europa. A centinaia si uniscono ai gruppi terroristici islamici per guadagnarsi da vivere e spesso i due movimenti si intrecciano.

Ne sa qualcosa la Francia, dove il 29 ottobre il 21enne tunisino Brahim Aoussaoui, sbarcato clandestinamente a Lampedusa il 20 settembre, uccise tre fedeli nella basilica di Notre-Dame a Nizza al grido di «Allahu Akbar». Il premier Hicham el-Mechichi ha dichiarato a fine 2020 che l’immigrazione illegale dalla Tunisia all’Europa è sempre legata al terrorismo, scatenando un putiferio in patria: «Se il governo aiutasse i giovani a trovare lavoro, non cercherebbero di scappare», gli ha risposto l’opposizione.

Ne sa qualcosa la Francia, dove il 29 ottobre il 21enne tunisino Brahim Aoussaoui, sbarcato clandestinamente a Lampedusa il 20 settembre, uccise tre fedeli nella basilica di Notre-Dame a Nizza al grido di «Allahu Akbar». Il premier Hicham el-Mechichi ha dichiarato a fine 2020 che l’immigrazione illegale dalla Tunisia all’Europa è sempre legata al terrorismo, scatenando un putiferio in patria: «Se il governo aiutasse i giovani a trovare lavoro, non cercherebbero di scappare», gli ha risposto l’opposizione.

Pur tra mille difficoltà la Tunisia resta l’unico esempio positivo di Primavera araba. In Bahrein, piccolo paese del Golfo persico, il sogno della libertà è durato poco: la monarchia assoluta sunnita della famiglia Al Khalifa, al potere dal 1784, reagì con la forza alle dimostrazioni degli sciiti, che rappresentano il 70 per cento della popolazione. Nel 2011, con l’aiuto dei soldati e dei carri armati sauditi, il governo soffocò la rivolta nel sangue. Obama, che non voleva irritare l’alleato saudita né destabilizzare il governo del Bahrein che accoglie il Comando centrale navale degli Stati Uniti e il quartier generale della Quinta flotta americana, non disse una parola.

La rinascita della Fratellanza

Il silenzio di Obama rimbombò anche in Egitto, ma in senso opposto. Quando l’11 febbraio 2011 il dittatore Hosni Mubarak, alleato americano e dell’Arabia Saudita, fu costretto alle dimissioni dopo le oceaniche proteste di Piazza Tahrir, gli Stati Uniti guardarono con favore la presa del potere da parte dei Fratelli Musulmani.

Il silenzio di Obama rimbombò anche in Egitto, ma in senso opposto. Quando l’11 febbraio 2011 il dittatore Hosni Mubarak, alleato americano e dell’Arabia Saudita, fu costretto alle dimissioni dopo le oceaniche proteste di Piazza Tahrir, gli Stati Uniti guardarono con favore la presa del potere da parte dei Fratelli Musulmani.

Dopo 30 anni di regime militare la Fratellanza, unica istituzione in tutto il paese a essere già organizzata e ben vista dalla popolazione grazie alle sue opere sociali, conquistò nel 2012 sia la maggioranza in Parlamento che la presidenza. Gli islamisti misero le mani su un movimento rivoluzionario che aveva ben chiaro ciò che non andava, ma che non era attrezzato per costruire un sistema alternativo. E quando Morsi fece il passo più lungo della gamba cercando di instaurare un regime islamico, l’esercito si riprese il potere, depose il presidente manu militari e fece eleggere alla guida dello Stato il generale Al Sisi nel 2013.

Da presidente, Al Sisi fece arrestare migliaia di esponenti della Fratellanza, molti dei quali furono condannati a morte. Oggi, secondo i dati di Freedom House, libertà civili e politiche sono addirittura peggiorate rispetto al 2010, lo standard di vita è rimasto invariato, la disoccupazione giovanile è cresciuta di quasi 10 punti fino al 33 per cento, gli arresti di giornalisti sono aumentati (29 contro uno nel 2010), la censura su internet è raddoppiata, la corruzione è rimasta tale e quale, al pari della condizione delle donne. Tutto questo al prezzo di spargimenti di sangue e fortissime divisioni religiose.

Da presidente, Al Sisi fece arrestare migliaia di esponenti della Fratellanza, molti dei quali furono condannati a morte. Oggi, secondo i dati di Freedom House, libertà civili e politiche sono addirittura peggiorate rispetto al 2010, lo standard di vita è rimasto invariato, la disoccupazione giovanile è cresciuta di quasi 10 punti fino al 33 per cento, gli arresti di giornalisti sono aumentati (29 contro uno nel 2010), la censura su internet è raddoppiata, la corruzione è rimasta tale e quale, al pari della condizione delle donne. Tutto questo al prezzo di spargimenti di sangue e fortissime divisioni religiose.

La catastrofe migratoria

L’Egitto però è rimasto in piedi. A pagare un prezzo incalcolabile, in termini economici e soprattutto di perdite di vite umane, sono stati Yemen, Siria e Libia. Lo Stato della Penisola arabica è irriconoscibile rispetto a quello che riuscì a cacciare il dittatore Ali Abdullah Saleh nel febbraio 2012. Per impedire che i ribelli sciiti Houthi prendessero il potere nello Stato confinante, l’Arabia Saudita invase lo Yemen nel marzo 2015 e lanciò un’intensa campagna di bombardamenti con il sostegno di una coalizione internazionale di paesi sunniti e degli Stati Uniti.

Dopo oltre 22 mila raid aerei, ad oggi in Yemen sono già morte più di 100 mila persone, tra le quali 12 mila civili. Nel paese è in corso la più grave crisi umanitaria al mondo e 13 milioni di persone rischiano di morire di fame. Gli sfollati ammontano a 4 milioni su una popolazione di 28.

Dopo oltre 22 mila raid aerei, ad oggi in Yemen sono già morte più di 100 mila persone, tra le quali 12 mila civili. Nel paese è in corso la più grave crisi umanitaria al mondo e 13 milioni di persone rischiano di morire di fame. Gli sfollati ammontano a 4 milioni su una popolazione di 28.

Oggi la pace è ancora un miraggio e i diversi territori sono spartiti tra il governo sunnita appoggiato dai sauditi, il Consiglio di transizione del sud, i ribelli Houthi, lo Stato islamico e Al Qaeda, che hanno saputo approfittare del vuoto di potere causato dalle proteste.

Il 15 marzo anche la guerra siriana compirà dieci anni. Le cifre non possono bastare a rendere l’idea della devastazione subita dalla popolazione per mano di una coalizione internazionale di paesi che ha appoggiato con soldi e armi un gruppo di “ribelli” che hanno presto perso la loro aura romantica per rivelarsi troppo simili ai jihadisti. Il dittatore Bashar al Assad, grazie all’intervento di Russia e Iran, è rimasto in sella ma nel paese mediorientale sono morte tra le 400 mila e le 600 mila persone, circa il 2 per cento della popolazione. Come se non bastasse, gli sfollati interni sono almeno 6,5 milioni, oltre ai tre milioni scappati all’estero.

Una marcia contro la guerra a Maaret al-Naasan, nella provincia di Idlib, Siria, ancora in mano ai “ribelli” jihadisti La guerra siriana, combattuta per procura da Iran e Arabia Saudita, Turchia e Qatar, Stati Uniti e Russia, ha fatto la fortuna di un gruppo terroristico come lo Stato islamico, che ha ricambiato l’Europa con una serie interminabile di attentati, instaurando anche un vastissimo Califfato in Iraq e Siria, poi crollato nel giro di due anni.

Una marcia contro la guerra a Maaret al-Naasan, nella provincia di Idlib, Siria, ancora in mano ai “ribelli” jihadisti La guerra siriana, combattuta per procura da Iran e Arabia Saudita, Turchia e Qatar, Stati Uniti e Russia, ha fatto la fortuna di un gruppo terroristico come lo Stato islamico, che ha ricambiato l’Europa con una serie interminabile di attentati, instaurando anche un vastissimo Califfato in Iraq e Siria, poi crollato nel giro di due anni.

Attualmente rimane una sola provincia, quella di Idlib, in mano agli islamisti sostenuti politicamente dalla Turchia, ma la popolazione siriana è stremata e le sue condizioni sono ulteriormente aggravate dalle sanzioni occidentali. In Siria mancano gas per cucinare, gasolio per il riscaldamento, pane, medicine e lavoro. «Con uno stipendio mensile di pochi dollari non si riesce a comprare più nulla», spiega padre Antonio Ayvazian, parroco armeno di Qamishli, nel nord-est del paese. «Ci resta solo la fede».

Tribalismo, jihad e interessi

Se la Siria è il paese dove la Primavera araba ha scatenato la guerra più feroce e sanguinosa, la Libia è forse quello che ne ha mostrato un volto troppo spesso taciuto: una rivoluzione sfruttata ad arte dalle potenze regionali per ottenere vantaggi economici e geopolitici. L’uccisione di Gheddafi il 20 ottobre 2011 dopo l’intervento della Nato, richiesto dalla Francia e approvato da Washington, ha sprofondato il paese nel caos più totale, favorendo il ritorno della divisione tribale della Libia.

La confusione favorì dapprima le formazioni terroristiche: Ansar al Sharia conquistò Bengasi e arrivò a uccidere l’ambasciatore americano John Christopher Stevens assaltando il consolato della città, lo Stato islamico prese il controllo di Sirte, dove assassinò i 21 martiri copti nel febbraio 2015. La sconfitta dei jihadisti non ha fermato la guerra civile tra il governo di accordo nazionale che controlla l’ovest del paese – appoggiato da Onu, Qatar e Turchia – e la Camera dei rappresentanti che attraverso il generale Khalifa Haftar governa la parte orientale della Libia, con il sostegno di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Russia.

La confusione favorì dapprima le formazioni terroristiche: Ansar al Sharia conquistò Bengasi e arrivò a uccidere l’ambasciatore americano John Christopher Stevens assaltando il consolato della città, lo Stato islamico prese il controllo di Sirte, dove assassinò i 21 martiri copti nel febbraio 2015. La sconfitta dei jihadisti non ha fermato la guerra civile tra il governo di accordo nazionale che controlla l’ovest del paese – appoggiato da Onu, Qatar e Turchia – e la Camera dei rappresentanti che attraverso il generale Khalifa Haftar governa la parte orientale della Libia, con il sostegno di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Russia.

Angelo Del Boca, il massimo storico del colonialismo italiano, ha spiegato chiaramente perché la guerra è stata una follia: «Dopo la caduta di Gheddafi le diverse tribù hanno ricostruito le loro frontiere, riportando il paese alla tribalizzazione di due secoli fa. La Libia non era pronta ad avere una democrazia, ma la Francia di Nicolas Sarkozy ha promosso una guerra con lo scopo di estromettere gli italiani dalla Libia e inserire Total al posto di Eni. Era un gioco evidente e non so come abbiamo potuto non capirlo».

La rivoluzione ha portato anche al crollo dell’economia libica, basata sulle esportazioni di petrolio. Basta un dato: oggi il paese produce 800 mila barili di greggio al giorno, il doppio rispetto agli anni 2014-2016 e meno della metà rispetto al 2010. Inoltre, la crisi ha trasformato la Libia nel principale canale dei flussi migratori, gestiti da bande criminali senza scrupoli.

La rivoluzione ha portato anche al crollo dell’economia libica, basata sulle esportazioni di petrolio. Basta un dato: oggi il paese produce 800 mila barili di greggio al giorno, il doppio rispetto agli anni 2014-2016 e meno della metà rispetto al 2010. Inoltre, la crisi ha trasformato la Libia nel principale canale dei flussi migratori, gestiti da bande criminali senza scrupoli.

È cominciata così la crisi dei migranti che ha quasi fatto saltare in aria l’Unione Europea. Se nel 2010 erano sbarcate in Italia clandestinamente 4.406 persone partite da Libia e Tunisia, ne arrivarono 62 mila nel 2011, 13.267 nel 2012, 42.925 nel 2013, 170.100 nel 2014, 153.842 nel 2015, 181.436 nel 2016, 119.310 nel 2017, 23.370 nel 2018, 11.471 nel 2019 e 34.154 nel 2020.

L’incapacità europea di risolvere la crisi, insieme alla costante perdita d’influenza dell’Italia nella sua ex colonia, ha ingolosito altre potenze e oggi sono Russia e Turchia a contendersi la Libia e il controllo dei flussi migratori.

La favola del bene contro il male

La maggior parte dei media occidentali, con l’aiuto di internet e dei social media, ha venduto per anni la favola della “Primavera araba” al singolare, come se fosse uguale in tutti i paesi, riducendola a una battaglia del bene contro il male. Il mito del “buon ribelle”, come se bastasse inseguire il sogno di una libertà astratta per essere “buoni”, si è infranto contro una banale realtà: è più facile distruggere che costruire, soprattutto quando mancano organizzazione, unità e piani credibili per il futuro.

La maggior parte dei media occidentali, con l’aiuto di internet e dei social media, ha venduto per anni la favola della “Primavera araba” al singolare, come se fosse uguale in tutti i paesi, riducendola a una battaglia del bene contro il male. Il mito del “buon ribelle”, come se bastasse inseguire il sogno di una libertà astratta per essere “buoni”, si è infranto contro una banale realtà: è più facile distruggere che costruire, soprattutto quando mancano organizzazione, unità e piani credibili per il futuro.

La cinica politica degli Stati Uniti ha contribuito al fallimento delle rivolte. Obama ha appoggiato i Fratelli Musulmani contro i militari e poi i secondi contro i primi in Egitto, ha sostenuto i bombardamenti in Libia per poi abbandonarla al suo destino, ha dato manforte indirettamente ai jihadisti in Siria per poi combatterli, ha fiancheggiato i sunniti contro gli sciiti in Bahrein e Yemen, ma ha anche trovato un accordo con l’Iran sciita sul nucleare per danneggiare l’Arabia Saudita sunnita.

Con questa politica ondivaga, esaltando gli islamisti e poi tradendoli, Obama è riuscito a mettere gli uni contro gli altri, ha indebolito tutti gli attori in gioco per rafforzare l’influenza americana, ma al prezzo di immani devastazioni. Un anno prima dello scoppio della Primavera araba, nel 2009, Obama venne insignito preventivamente con il premio Nobel per la pace. Mai scelta si rivelò più funesta per l’Accademia di Oslo.

Con questa politica ondivaga, esaltando gli islamisti e poi tradendoli, Obama è riuscito a mettere gli uni contro gli altri, ha indebolito tutti gli attori in gioco per rafforzare l’influenza americana, ma al prezzo di immani devastazioni. Un anno prima dello scoppio della Primavera araba, nel 2009, Obama venne insignito preventivamente con il premio Nobel per la pace. Mai scelta si rivelò più funesta per l’Accademia di Oslo.