di Vittorio Messori

Del resto, ai socialisti italiani che, gongolando, infierivano contro i comunisti costretti a cambiar nome , molti lo avevano ricordato: «Attenti a cantare vittoria: in tutta la storia recente, socialismo e comunismo sono stati spesso sinonimi, le loro vicende si sono intrecciate, i loro rapporti sono stati di fratelli talvolta litigiosi ma dello stesso sangue. Dunque, non è affatto detto che il fallimento e la morte dell’uno significhi futuro prospero per l’altro.

Ci sono molti segni che indicano che alla parola “socialismo” la gente ormai tocca amuleti, fa gli scongiuri e non va troppo per il sottile, con distinzioni sofisticate».

Per stare all’Italia, non è affatto certo che gli storici futuri daranno un giudizio positivo di ciò che inizia nel dicembre del 1963, quando quell’inquietante politico che fu Aldo Moro formò il primo governo detto di “centro sinistra”, con la partecipazione cioè dei socialisti e il loro Pietro Nenni vice-presidente del Consiglio.

Quegli storici ai quali pensiamo dovranno misurarsi anche con le cifre date in un libro (che si sconsiglia alle persone impressionabili) scritto da Antonio Martino, docente di storia e politica monetaria all’Università di Roma. Un libro – dal titolo Noi e il fisco. La crescita della fiscalità arbitraria, Edizioni Studio Tesi – che documenta in modo implacabile l’iniquità di un sistema di tassazione che cercando di riempire i buchi della galoppante spesa pubblica, sta ormai per strangolare quella libertà economica del cittadino che è presupposto di molte altre libertà.

E’ una denuncia che non può non interessare un credente: a Cesare va dato sì il tributo che gli è dovuto; ma se questo tributo pretende tutto quanto l’uomo guadagna e possiede, Cesare si trasforma in un Moloch, in una sanguisuga verso cui diventa doverosa (per dirla con il prof. Martino) una “rivolta fiscale”.

Oltretutto, si sa che all’aumento della pressione in tasse e balzelli di ogni tipo, occulti e palesi, non corrisponde affatto un pareggio tra spese e ricavi, ma un deficit pubblico di dimensioni paurose che ha pochi equivalenti nel mondo e che costituisce una spada di Damocle sospesa sul capo di tutti i cittadini italiani.

Le cose, però, documenta Noi e il fisco non sono sempre stati così: hanno avuto un inizio ed è possibile individuare qualche responsabile. Le statistiche, malgrado tutto esistono e parlano chiaro: nel 1950, a soli cinque anni dalla più grave disfatta bellica della sua storia, l’Italia aveva un deficit pubblico di 401 miliardi, pari al 4,3 per cento del Pil, il prodotto interno lordo.

Dieci anni dopo, nel 1960, la situazione (che pure non era grave, visto il disastro economico da cui si era partiti) era migliorata in modo talmente brillante da fare attribuire alla lira italiana il “Premio Oscar” per la finanza: malgrado il tasso di inflazione – allora non elevato ma tuttavia presente – il deficit era sceso da 401 a 382 miliardi e rappresentava soltanto l’1,8 per cento del Pil. Ancora un piccolo sforzo e si sarebbe potuto arrivare all’obiettivo del pareggio del bilancio statale.

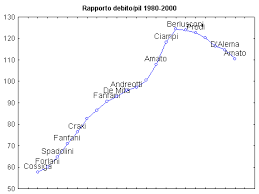

Invece, a partire da quell’inizio degli anni Sessanta, la situazione si rovesciava e si apriva la voragine che avrebbe portato al disastro attuale: nel 1970, il deficit era già salito al 5,5 per cento del prodotto interno lordo; nel 1980 si era all’11 per cento; nel 1985 addirittura al 17,7 per cento, con l’astronomico debito di oltre 121.000 miliardi. Da allora, il malefico trand è proseguito: si va verso il 20 per cento e il punto di bancarotta si avvicina pericolosamente.

Perché questo è avvenuto? Martino non ha dubbi: «Il fatto è che il decennio 1950-1960 è stato quello del cosiddetto “centrismo”; i governi di quegli anni erano convinti di dover rispettare l’articolo 81 della Costituzione: “Ogni legge che importi nuove maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”. Poi, all’inizio degli anni Sessanta, arrivarono al governo i socialisti…».

Arrivarono e ancora impregnati dalla lunga collaborazione con i comunisti stalinisti, con teorie economiche sospette di demagogia che definivano “anti-borghesi” (si sa che, come gesto sacrificale, come “patto di sangue”, misero come condizione la nazionalizzazione dell’industria elettrica: avrebbe dovuto punire i capitalisti e invece contribuì a punire il contribuente), con l’inesauribile “pacchetto” delle loro riforme, con il bisogno ossessivo di mostrare ai “fratelli” comunisti che, entrando al governo non avevano tradito, non avevano rinunciato alla smania di “socialità”.

Come documenta Martino il deficit pubblico fu voluto esplicitamente dai socialisti (con la complicità s’intende di democristiani alla Moro, di repubblicani, di socialdemocratici), visto che gli economisti di Nenni consideravano “un principio arcaico, a danno dei lavoratori” il pareggio del bilancio. Cominciò così l’era di quelle “riforme” il cui solo nome suona ormai jettatorio agli italiani, visto che hanno sempre peggiorato le cose moltiplicando le spese.

Ne hanno almeno guadagnato i bisogni? Conti alla mano, anche qui è possibile dimostrare che “l’industria dell’assistenza pubblica” giova assai più ai politici e ai burocrati che la gestiscono che agli “assistiti”. Nel 1985, sono stati spesi 133.782 miliardi per “prestazioni sociali”; ammesso, e non concesso, che il 20 per cento degli italiani sia costituito da “bisognosi” ciascuno di essi avrebbe potuto avere un reddito aggiuntivo di 47 milioni all’anno, se quei miliardi fossero stati distribuiti.

In realtà, la mostruosa macchina “sociale” ha ingoiato buona parte dei più che 133.000 miliardi, lasciando ai destinatari teorici le briciole. Per fare un solo esempio: la giunta “di sinistra” di Roma spendeva 77 miliardi all’anno per 4.000 bambini negli asilo-nido: 19 milioni per ogni ospite, quando la retta degli asili privati era di soli 4 milioni. Pagando questa cifra ai genitori, si sarebbero risparmiati 15 milioni per bambino. Ma la sola ipotesi di smantellare questo tipo di assistenza vampiristica provocava l’indignazione dei fautori dello “Stato sociale”, dei “difensori dei deboli e dei poveri”.

Pochi spunti, questi, rispetto ad una complessa realtà: ma, forse, possono contribuire a spiegare perché non solo il nome “comunismo” ma anche “socialismo” cominci a provocare crisi di rigetto negli elettori.