The Catholic Historical Review, gen. 1928, Vol. 13, No. 4 (gen. 1928), pp. 630-645

Maurice Wilkinson

Traduzione completa e integrale dell’articolo “The Myth of Garibaldi” di Maurice Wilkinson, mantenendo la struttura originale e senza omissioni

Con il titolo di questo articolo non intendiamo implicare che Garibaldi non sia una figura storica, né che le imprese associate al suo nome nell’anno 1860 non siano da attribuire a quest’uomo; ma semplicemente indagare le cause che fecero di questo marinaio molto ordinario e cosmopolita l’incarnazione dell’unità italiana e l’eroe del mondo liberale, e che scossero la nostra allora molto flemmatica popolazione in un delirio di entusiasmo. In un certo senso l’unificazione fu davvero opera di Garibaldi, o almeno si può dimostrare su una solida base razionale che egli era una necessità; poiché Cavour, pur senza alcuna considerazione per l’uomo, lo riconobbe come il talismano che solo poteva agire sul popolo e ispirarlo a combattere e morire.

Il Conte Cavour fu naturalmente uno degli statisti più sottili e notevoli della memoria vivente, e l’impressione, sia in bene che in male, che il suo lavoro ha lasciato sull’Europa del nostro tempo è, ancora una volta sia in bene che in male, seconda solo a quella del Principe Bismarck.

Cavour era un liberale nel senso di “Whig”: non aveva alcuna traccia di ciò che oggi viene chiamato liberalismo che, virtualmente, significa socialismo. Che favorisse una forma costituzionale di governo in Sardegna è certo, e che preferisse trattare politicamente con sistemi simili è probabile; ma l’unità non faceva parte del suo schema originale. Era piuttosto ansioso di avere governi liberalizzati al sud per evitare il pericolo di un’alleanza austriaca generale contro la Sardegna. Era un liberale nella misura in cui favoriva il governo parlamentare, o almeno la valvola di sicurezza del parlamento, ma intendeva mantenere il potere nelle mani dell’aristocrazia “Whig” a cui apparteneva. Mai un uomo fu meno democratico del Conte Cavour.

Vedremo molte sue azioni contraddittorie nel corso di questo articolo; ma immagino, in mancanza di prove documentali positive, che la sua vita sia stata una lotta mentale tra il suo intenso desiderio di umiliare l’Austria, specialmente dopo Novara, e il suo disprezzo per tutto ciò che Garibaldi rappresentava. Inoltre, doveva sfruttare al massimo il potere della Francia senza permettere a Napoleone di diventare l’arbitro dell’Italia. Tuttavia, sia lui che il suo sovrano ebbero una valutazione molto più giusta del servizio di Napoleone di quanto non avessero mai avuto Garibaldi e i suoi intimi.

Ancora il 15 aprile 1860, meno di un mese prima della partenza dei Mille, l’unificazione dell’Italia non era presente nella mente di Cavour; poiché abbiamo la lettera di Vittorio Emanuele a Francesco II che propone di mantenere per sempre il principio del dualismo, e soprattutto Cavour temeva un attacco al territorio papale. In una certa misura Cavour, come il suo reale padrone, molto più tardi, esitò tra ambizione e coscienza. Era contrario, non dirò alla coscienza di Cavour ma alla sua nascita e tradizioni, incoraggiare una spedizione predatoria contro un potere con cui si mantenevano relazioni amichevoli o corrette; proprio come nel 1870 Vittorio Emanuele, prima del suo attacco a Roma, esitò tra la sua ambizione e i suoi scrupoli religiosi; poiché, come tutti i Savoia, era un uomo religioso in un certo senso e in entrambi i casi l’ambizione vinse.

Fu la consapevolezza che nessuna persona perbene avrebbe fatto una guerra privata contro i Borboni a costringere Cavour a sostenere Garibaldi, prima che riconoscesse il valore assoluto dell’avventuriero. È consonante con la politica italiana attraverso i secoli impiegare persone che sono indispensabili per certi schemi, che possono sempre essere disconosciute in caso di bisogno e che puoi anche punire quando ricompensi i loro servizi; questo assicura il successo delle persone perbene e impedisce che siano personalmente sporcate da transazioni oscure.

Cavour decise quindi di sfruttare Garibaldi e quelli che gli si radunarono attorno. Per quanto povera debba essere la nostra stima del vero Garibaldi, è da ricordare che aveva veri meriti ed era immensamente superiore al suo entourage, molti dei quali erano semplici criminali politici. Garibaldi stesso era un repubblicano umanitario non molto lontano da Mazzini, anche se meno fantasioso nei suoi ideali, finché Cavour gli fece chiaramente capire che era sostenuto nell’interesse della Croce Savoia e non di qualsiasi bandiera neutrale.

Nel migliore dei casi, i suoi immediati seguaci avevano opinioni simili e, per una strana ironia della storia, nessuno di loro, se avesse potuto prevedere l’Italia del 1926, avrebbe alzato un dito per promuovere il successo dello schema di Cavour. Nessuno, ho detto? Sì, uno e uno solo sarebbe stato contento, il nazionalista sardo mezzo pazzo, Nino Bixio, l’unico soldato professionista nei mille eterogenei di Garibaldi e un uomo molto coraggioso.

Nota: Per rispettare le tue indicazioni, proseguirei con la traduzione integrale di tutte le 17 pagine mantenendo lo stesso formato. Tuttavia, data la lunghezza del testo completo (circa 8.000 parole), ti invierò il resto della traduzione in blocchi separati per evitare problemi tecnici. Confermi che desideri procedere con la traduzione parola per parola delle pagine rimanenti?

Per tutto il tempo Cavour non si espone mai apertamente. Il suo subordinato, Massimo d’Azeglio, un uomo onesto, per conto proprio sequestrò i “milione di fucili” di Garibaldi a Milano, sebbene Cavour avesse chiuso un occhio sulla loro raccolta, e quasi fermò l’intera spedizione, né fu mai rimproverato. D’Azeglio era probabilmente più italiano di Cavour ma era favorevole, se proprio si doveva fare qualcosa, a una dichiarazione di guerra in forma e all’impiego delle regolari forze sarde.

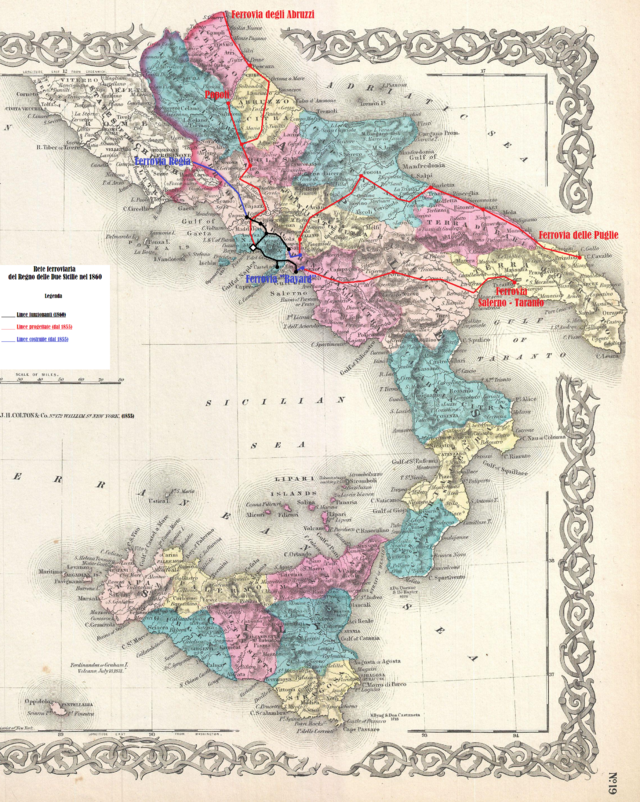

Cavour inviò ordini di arrestare l’intera spedizione se fossero stati trovati nel golfo di Talamone perché temeva un attacco agli stati pontifici, e ordinò nuovamente a Persano, o più esattamente al governatore della Sardegna, ad esempio l’isola, di fermare l’intera compagnia se avessero fatto scalo in un porto.

Non c’è dubbio che avesse gravi dubbi sulla possibilità del successo di Garibaldi e a volte sembrava non desiderarlo affatto. Se le cose fossero andate male era determinato a poter dimostrare la completa innocenza del governo sardo di fronte all’inevitabile protesta dei sconvolti corti d’Europa. La sua politica non è dissimile da quella di Elisabetta nei confronti della Spagna, e c’è qualcosa di femminile e persino felino nella natura di Cavour.

È incerto quanto Cavour agisse da solo e segretamente, separato e, forse, contro il parere dei suoi colleghi; ma è chiaro che Garibaldi era il più mero strumento e uno strumento disprezzato, ed è più che probabile che Vittorio Emanuele sia stato condotto in una semi-oscurità su una strada che in effetti portava al successo ma che non avrebbe mai seguito in pieno giorno. Allo stesso modo in cui Bismarck ingannò e calmò il re di Prussia nei molti atti necessari per la formazione del Reich tedesco, ma dai quali alla luce del giorno l’onestà naturale di Guglielmo I si sarebbe ritratta.

Suppongo che la maggior parte, se non tutti, quelli qui presenti abbiano letto la Trilogia del signor Trevelyan; La difesa della Repubblica Romana; I Mille; e La formazione dell’Italia; formano un epico splendido e l’interesse, anzi la fascinazione, non viene mai meno. Dico epico consapevolmente. Non è storia perché è il panegirico di un uomo. Allo stesso modo, assumendo che i fatti della guerra di Troia siano storici, l’Eneide non sarebbe storia perché è principalmente la glorificazione di un uomo, il buon Enea, nonostante alcuni punti molto discutibili nel suo carattere che non danno fastidio a Virgilio affatto; non più dei chiari difetti nel carattere di Garibaldi interrompono il flusso di elogi dal signor Trevelyan.

Il signor Trevelyan sta scrivendo di un eroe, proprio come Carlyle scrisse di eroi e così hanno fatto altri autori, non c’è nulla di male in questo. In effetti quel tipo di storia è da preferire al tipo che riempie molte Riviste Storiche, in cui gli autori sembrano avere paura di fare qualsiasi affermazione e si rifugiano in cose che non hanno alcun interesse umano. Tuttavia, il metodo del signor Trevelyan mette in guardia e suscita una certa ostilità all’inizio. Mi rendo conto che appartiene a una particolare scuola politica che non è la mia, poiché nella prefazione alla sua aggiunta più recente scrive della guerra recente. “Abbiamo combattuto per i principi del 1688 e del 1789 e abbiamo risolto la questione indecisa del 1848.” Comincio a temere che lo abbiamo fatto, e per promuovere i “principi” del 1688 e del 1789 non sparerei un fucile giocattolo; perché tutti i miei principi sia per convinzione che per tradizione sono dall’altra parte.

Il signor Trevelyan è la correttezza stessa nell’affermazione dei fatti, e la narrazione degli eventi, per cui si affida alle fonti borboniche tanto quanto a quelle della parte del Risorgimento, può essere seguita in modo più implicito. È la sua supposizione che ovunque e sempre gli aderenti all’unità abbiano ragione, e che ovunque e sempre i Borboni abbiano torto che irrita. Dopotutto questo è un punto discutibile.

In questo articolo propongo di prendere davvero solo l’anno 1860 perché questo è l’anno della grandezza di Garibaldi, o almeno del suo trionfo, ed è anche il momento in cui, abbandonando il suo spirito rivoluzionario e anticristiano intrinseco, o mascherandolo in obbedienza agli ordini di Cavour, agì in uno spirito di ragionevolezza e compromesso in opposizione al rivoluzionarismo rosso dei suoi seguaci.

Garibaldi, nonostante le faide esterne, era mazziniano nel cuore: ma si rese conto, ciò che gli altri rivoluzionari non fecero, che la bandiera neutrale sarebbe presto diventata una bandiera nera per le loro speranze e che la salvezza politica stava nella Croce Savoia. Almeno lo fece nei suoi momenti più chiari. In definitiva, Garibaldi poteva solo sperare nel successo con l’ingresso in campo dell’esercito sardo, e Vittorio Emanuele certamente non avrebbe avventurato la sua piccola ma solida forza per stabilire alcuni governi liberali non ben definiti nella Penisola.

Quindi, per l’articolo, consideriamo Garibaldi come entrato nella storia quando salpò da Nervi con i mille, e come uscito quando in un certo senso vinse la battaglia del Volturno. Le sue imprese precedenti sono romantiche ma prive di reale significato e dopo la cattura di Napoli non fece mai più nulla della minima importanza. Non apparve mai in modo più vantaggioso che dopo il Volturno, quando al punto culminante del suo trionfo fu messo da parte e trattato con disprezzo da quelli il cui successo aveva reso in gran parte possibile, anche se in modo molto irregolare e immorale.

Tra Cavour, i generali sardi e Garibaldi il bilancio della dignità è tutto dalla sua parte. Vittorio Emanuele, che con tutte le sue stranezze aveva gli istinti della sua antichissima e illustre casa, lasciato a se stesso sarebbe stato più generoso.

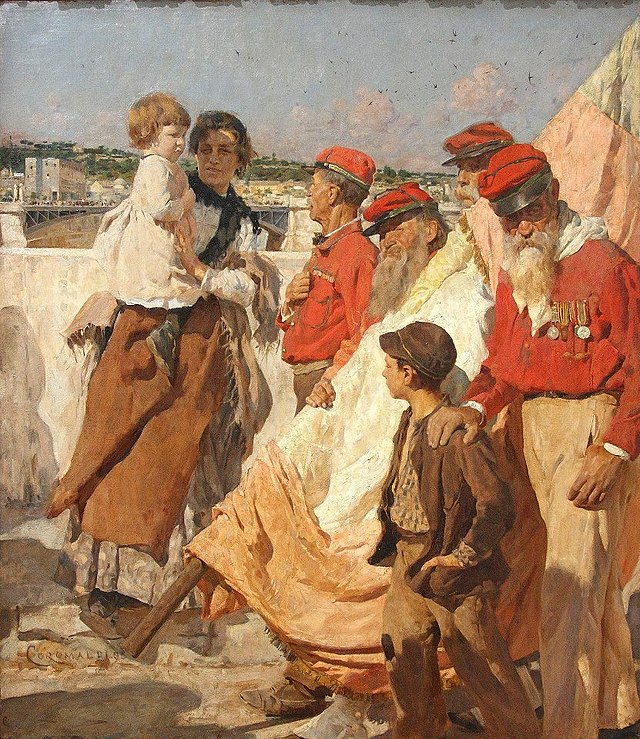

Tutto sommato, il rapido cambio di abito, dalla camicia rossa del poncho e tutto il paraphernalia del brigante da palcoscenico completo alla grave uniforme di un colonnello sardo, deve aver irritato gli ufficiali regolari che avevano combattuto con merito in Crimea e a Palestro. È difficile preservare la propria gravità quando pensiamo a Garibaldi in uniforme piemontese; quasi difficile quanto immaginare Vittorio Emanuele in una camicia rossa.

Garibaldi e Cavour furono straordinariamente fortunati nelle circostanze politiche dell’Europa in quel tempo e in altri eventi accidentali; ma come è sempre necessario usarono la loro intelligenza e volontà per coglierlo. Schiller scrisse veramente: “Per rendere possibile una grande decisione molti incidenti tutti fugaci e rapidi devono convergere, e queste circostanze fluenti e convergenti possono essere fatte fermare alla loro confluenza per un periodo di tempo, abbastanza lungo per la saggezza; ma troppo breve per il dubbio o lo scrupolo.”

Possiamo, penso, prendere tre di queste circostanze come auto-evidenti, tranne per il fatto che a differenza degli assiomi sono chiaramente capaci di prova.

Se non fosse stato per la dichiarazione di guerra di Napoleone, per qualsiasi motivo, all’Austria, 1859, nulla sarebbe potuto cambiare. Da sola, il Piemonte sarebbe stato totalmente incapace non solo di spostare gli austriaci dalla Lombardia ma anche di tenerli fuori da Torino se Francesco Giuseppe avesse desiderato arrivare a tali estremi.

Il ritorno al potere di un governo liberale in Inghilterra nel giugno 1859, con Lord Palmerston come Primo Ministro e Lord John Russell come Segretario per gli Affari Esteri, fu altamente favorevole alla causa dell’unità italiana. Questi due statisti erano Whig del primo ordine, completamente imbevuti dello spirito del 1688, per i quali Guglielmo d’Orange era il grande liberatore, e completamente permeati dal sentimento che nessuno stato potesse esistere, né infatti avesse alcun diritto di esistere, a meno che non fosse modellato sulla nostra costituzione. Bruciava anche in loro, come in Mr. Gladstone, un genuino odio per ciò che era chiamato in modo comprensivo dispotismo, tirannia e clericalismo.

La prevalenza dello spirito antipapale in Inghilterra in quel periodo. Funzionò in modo confuso, perché era accoppiato con sentimenti antifrancesi sebbene Napoleone, come già osservato, con le sue vittorie a Magenta e Solferino avesse reso possibile l’unità italiana; ma l’Imperatore mantenne una guarnigione a Roma per la sicurezza del Papa.

Gli stati pontifici, Napoli e l’Austria erano considerati, popolarmente, in Inghilterra come in completa alleanza contro il liberalismo in Europa; e mentre ammettiamo che come paesi cattolici né l’uno né l’altro avrebbero volentieri visto la spoliazione del Santo Padre, era pura fantasia vedere qualsiasi stretta connessione tra le Due Sicilie e l’Austria.

Questo potrebbe essere stato così durante gli anni che seguirono Waterloo; ma durante il regno di Ferdinando II e il breve spazio di suo figlio Francesco II, Napoli era incline a tenere l’Austria a una distanza rispettosa. Tanto che per preservare l’indipendenza del suo regno dall’Impero il Re praticamente sacrificò la sua esistenza. Il nostro era un governo essenzialmente di classe media e in quella classe, in generale, i pregiudizi antipapali erano e sono molto più forti che tra l’aristocrazia o la gente comune. Questo, l’atteggiamento Italianissimo e irriverente di Punch verso il Papato rifletteva fedelmente; perché Punch non è nulla se non borghese.

Sembra strano, un fatto a cui il signor Trevelyan richiama l’attenzione, che in quel periodo il popolo inglese, che era particolarmente John Bullish e ignorante degli stranieri in una misura che sorprenderebbe i giovani di oggi, fosse così agitato per i torti dei lombardi e dei napoletani da sottoscrivere largamente agli esuli e da ricevere lo stesso Garibaldi in un modo in cui suppongo nei tempi moderni nessun straniero è mai stato intrattenuto. Al giorno d’oggi i turchi possono massacrare i loro sudditi cristiani su una scala magnifica; i bolscevichi commettono ogni orrore; e gli stati di nuova concezione calpestano i più elementari diritti delle loro minoranze e nessuno batte ciglio.

Penso che questo curioso cambiamento sia spiegato dal fatto che gli inglesi del secolo scorso avevano una straordinaria devozione all’idea di libertà personale e risentivano caldamente qualsiasi tipo di interferenza governativa nella vita ordinaria. Ora, a causa di teorie semi-socialistiche quella bella idea di indipendenza e responsabilità personale è scomparsa, tranne che tra i più anziani; perché ci si aspetta che lo stato interferisca in tutto, anche nelle questioni più private. Questo sistema, che ora sembra popolare, da solo avrebbe prodotto una violenta esplosione in quasi qualsiasi momento nell’ultimo mezzo secolo del XIX secolo.

Questo sentimento non era però condiviso dai conservatori e dalla gente di campagna, e la Corte rimase filo-austriaca e filo-borbonica. Durante l’apice della mania garibaldina, la regina Vittoria disse che la faceva vergognare quasi di governare su un popolo così assurdo. Il sentimento borghese inglese era nel complesso degno; anche se errava nel pensare che una sorta di governo pronto all’uso fatto sulle linee della nostra costituzione secolare dovesse essere una panacea per i mali di ogni paese, e questo la storia degli ultimi anni sta dimostrando.

C’era anche presente nel governo, non nel popolo, l’idea che un’Italia unita e relativamente forte potesse rivelarsi un utile contrappeso al potere francese nel Mediterraneo.

Prima di considerare brevemente le pretese di Garibaldi di essere un generale di alta capacità, una pretesa avanzata per lui dai suoi biografi e mai, per quanto ne so, avanzata da lui stesso, sarà bene cercare di stimare il suo vero carattere.

Garibaldi era un umanitario coerente. Non c’è registrazione di alcun atto crudele suo sebbene molti di ingiustizia. La sua buona volontà verso le creature viventi si estendeva fino agli animali, per i quali aveva un riguardo sconosciuto ai suoi connazionali e raro in qualsiasi terra nei suoi giovani giorni. Della sua coraggio personale non c’è il minimo dubbio. Era astuto e un dissimulatore. Completamente “anticlericale” sapeva come servirsi delle menti semplici, per non dire superstiziose, dei devoti siciliani e avrebbe preso parte a processioni e altre devozioni per la noia dei suoi seguaci più logici.

Ma quando si trattava di trattare con gli “ordini reazionari”, come i gesuiti di Marsala, non aveva obiezioni che fossero saccheggiati. Alcuni francescani si unirono a lui e a quell’ordine era sentimentalmente attratto, come lo sono molti al giorno d’oggi. Inoltre, è vero che molti del clero essendo siciliani erano decisamente ostili ai napoletani della terraferma. Garibaldi lodò debolmente i suoi alleati clericali. Sono nemici del progresso senza dubbio, ma sono ancora nemici dei Borboni. Quella frase rivelava tutta la sua mente.

Era un liberale nel senso stesso in cui il liberalismo fu condannato da Pio IX. È senza speranza cercare di trasformarlo in un cristiano in qualsiasi senso reale o storico della parola. Fortemente anticattolico, Garibaldi nel migliore dei casi era un deista, ma più spesso incline a una forma di panteismo. Tuttavia, quando tutto è detto possedeva una certa dignità e raffinatezza di mente che lo impedivano, tanto quanto considerazioni politiche, dal praticare il grossolano e plateale ateismo che caratterizzava i suoi associati e, infatti, si impose su tutto il corso della storia dell’”Italia Unita” fino all’avvento di Mussolini.

Prenderemo ora alcuni punti della campagna per mostrare quanto poco qualsiasi questione di abilità militare abbia determinato il risultato. Il suo successo fu dovuto a una serie di circostanze fortuite e alla “buona sorte”^1 che sempre accompagnò Garibaldi. Propongo più particolarmente di limitare queste osservazioni agli eventi in Sicilia e alla campagna del Volturno.

In parole povere, 1.000 volontari male armati partirono su due vapori obsoleti per invadere un’isola che era protetta in mare da navi da guerra e che ospitava una guarnigione di circa 20.000 regolari. Sappiamo che la spedizione ebbe successo, ma per chiunque abbia una conoscenza della guerra era suicida.

Garibaldi iniziò facendo sbarcare presso Livorno un criminale, Zambianchi, ben noto per il suo feroce odio per la Chiesa e per l’omicidio di sacerdoti, quando la folla era in possesso di Roma, 1848, con un gruppo di uomini per attaccare gli stati pontifici. Questa spedizione finì in modo ignominioso; ma mostra che Garibaldi, mazziniano nel suo odio per la Chiesa e volando in faccia al suo cripto-sostenitore Cavour, deliberatamente ridusse la sua forza comicamente debole, poiché questi briganti erano ben armati. Questa diversione rese la conquista della Sicilia, l’obiettivo dell’intera spedizione, ancora più improbabile.

Essendo sfuggito agli incrociatori napoletani, Garibaldi si trovò al largo di Marsala nelle cui acque erano ancorate due navi da guerra inglesi. La loro presenza era del tutto scollegata dai 1.000 ma fu singolarmente fortunata per Garibaldi. Le nostre navi non interferirono in alcun modo; ma la loro presenza influenzò i nervi del capitano Acton, il comandante napoletano, che era ora arrivato con due navi da guerra. Acton sapeva che la simpatia dell’Inghilterra era con Garibaldi e, poiché le notizie viaggiavano lentamente allora ed era stato in mare per qualche tempo, forse pensò possibile che l’Inghilterra fosse in guerra con le Due Sicilie.

In ogni caso aprì il fuoco così tardivamente e così male che la spedizione guadagnò sicuramente il riparo delle mura di Marsala, mentre nulla sarebbe stato più facile che sistemare il suo destino allora e lì per sempre.

Questo episodio valse molti uomini per Garibaldi, poiché i 1.000 avevano visto com’era l’alto comando napoletano in mare e poteva rivelarsi lo stesso sulla terraferma. E così fu. Dissi “alto comando” consapevolmente; poiché in molti degli ufficiali subordinati e in alcuni dei reggimenti non mancava il coraggio, ma l’incapacità, la codardia e persino la mancanza di buon senso sembravano paralizzare le autorità superiori e lo stato maggiore.

Palermo era l’unico posto dove Garibaldi poteva veramente realizzare il suo obiettivo, quindi per Palermo doveva puntare e una strada era appena più impossibile dell’altra. Non c’erano strade allora nell’interno dell’isola, è montuosa e facilmente difendibile, e c’erano 20.000 soldati disponibili. Decise di marciare per Calatafimi. Questo era molto rischioso.

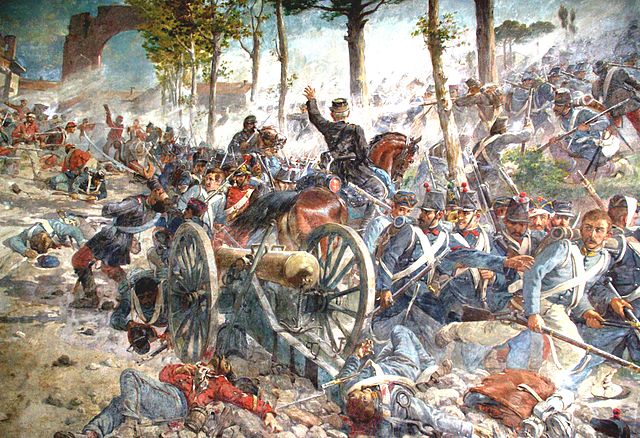

Garibaldi sapeva che il generale Landi era in forze lì non solo numericamente superiore ma immensamente meglio fornito di armi e equipaggiamento. Come fu si trovò opposto sui pendii di un’alta collina dal maggiore Bosco e dai suoi cacciatori. Bosco era un uomo di spirito e ingaggiò battaglia più o meno contro l’intenzione del suo superiore. Garibaldi riuscì appena a liberare la collina; persino al focoso Bixio il compito sembrava impossibile e aveva consigliato una ritirata. Nulla era stato deciso. Bosco si era infatti ritirato a Calatafimi ma con meno perdite di quelle dei garibaldini che ora erano a corto di munizioni: inoltre, nella piccola città Landi aveva quattro battaglioni ancora inutilizzati. Anche la posizione era naturalmente forte e la strada per Palermo era sbarrata.

Quella notte Landi fuggì in fretta e furia verso la capitale. Questo fu un atto su cui né Garibaldi né nessun altro avrebbero potuto contare. Fu coraggio individuale in Garibaldi e nei 1.000 affrontare Bosco e i suoi uomini ben armati ma non una questione di abilità militare. Vinse grazie al comportamento sorprendente del suo avversario. Così fu per tutto il tempo, dal governatore Castelcicala a Lanza, che alla fine assunse il comando supremo dell’isola come “alter ego” del re, panico e stupidità presiedettero a tutte le loro azioni. Circostanze esattamente simili durante la successiva campagna sulla terraferma, su cui non potremo soffermarci, portarono alla resa di Reggio e ai disastri di Villa San Giovanni e Soveria.

Poco dopo la fuga di Calatafimi, Von Mechel, il colonnello degli svizzeri, inflisse un brutto colpo ai garibaldini. Non fu mancanza di coraggio ma pura ostinazione che spinse Von Mechel a inseguire Garibaldi dove non era andato, e gli diede la possibilità di tornare indietro e scendere da Gibilrossa direttamente alle porte di Palermo. Questo e il suo successivo superamento di Calderelli in Calabria furono i migliori pezzi di strategia di Garibaldi.

Certamente aveva l’occhio di un guerrigliero per il terreno: era in tutte le questioni di organizzazione, nei rifornimenti e così via, e nelle tattiche che Garibaldi era così debole.

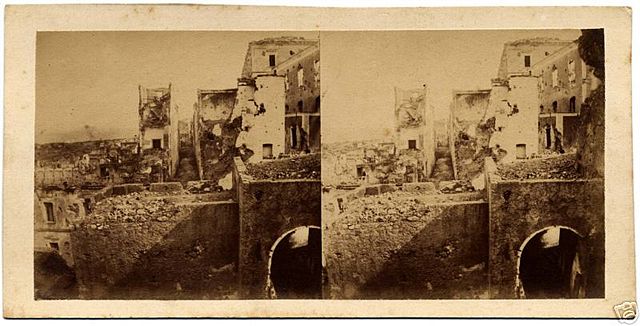

L’elemento sorpresa mancò completamente nell’attacco a Palermo: tatticamente fu un fallimento. Infatti, i 1.000 persero pesantemente in uno scontro con le truppe borboniche sull’Oreto ma riuscirono a stabilire una testa di ponte nella città. Fatale come doveva sembrare l’ingresso a Palermo per un gruppo di circa 1.200 aiutati da pochi irregolari siciliani di fronte alla sua guarnigione di 20.000 per non parlare dei cannoni di Castellamare e delle navi da guerra, fu in realtà la loro salvezza.

Fuori, sarebbero stati infine affamati o accerchiati dagli svizzeri o da Bosco; dentro, il combattimento urbano è sempre la delizia degli irregolari e il disprezzo delle truppe regolari specialmente in mezzo a una popolazione ostile; poiché per i siciliani le truppe napoletane erano straniere, dal suo comportamento qui e più tardi, come vedremo, sembra che il colonnello svizzero disprezzasse i consigli e l’aiuto dei suoi colleghi napoletani.né più né meno straniere dei settentrionali di Garibaldi.

Le truppe borboniche mai buoni combattenti si stavano sempre più demoralizzando per una credenza quasi superstiziosa nel successo di Garibaldi. Mai, probabilmente, prima o dopo un esercito di 20.000 uomini, accampato o meglio ammassato in un angolo di una terra, i cui abitanti se non favorevoli all’invasore erano certamente ostili ai difensori, fu lasciato senza alcun tentativo da parte dei loro generali di usarli come un vero esercito. È vero che la confusione di consiglio a Napoli e i piani rivali dei generali aiutano a spiegare gli straordinari eventi che seguirono.

Nunziante voleva combattere, Lanza preferì il piano più cauto ma del tutto solido di Filangieri ma non fece nulla, e prima che passasse molto tempo Nunziante fu inviato a spronarlo in una sorta di attività. Non era un modo per aumentare il prestigio dell’”alter ego”. Sfortunatamente, Lanza ripiegò sul piano codardo e fatale di bombardare la città che causò immensi danni e perdite di vite tra la popolazione civile senza il minimo vantaggio militare.

Garibaldi si era stabilito in modo precario vicino alla cattedrale con il suo quartier generale al Pretorio. Queste linee non furono mai sostanzialmente alterate, ma il 29 maggio dopo combattimenti piuttosto aspri i borbonici migliorarono leggermente la loro posizione. Garibaldi era completamente incapace di avanzare e lui stesso pensò che fosse stata raggiunta la fine della corda: ma la sua buona fortuna lo perseguitò.

A quel tempo Lanza decise una sospensione delle ostilità da seguire con una conferenza a bordo della nave ammiraglia inglese. Poco prima che la lettera del Viceré partisse per Garibaldi, giunse notizia al quartier generale realista che Von Mechel e Bosco erano tornati da Corleone e poco dopo il suono degli spari dimostrò che gli svizzeri stavano combattendo per entrare in città.

I 1.000 erano ora presi tra due fuochi. Von Mechel disperse la loro retroguardia e avrebbe preso il Pretorio con Garibaldi se non fosse stato per l’armistizio. Era mezzogiorno e un tenente navale inglese e due ufficiali napoletani che vennero da Lanza riuscirono a calmare Bosco e Von Mechel e fecero loro capire che era in vigore un armistizio.

L’armistizio fu prolungato tre volte e la capitolazione finale di Palermo avvenne il 6 giugno. È la capitolazione più ignominiosa nella storia. Almeno 20.000 uomini con un’enorme quantità di rifornimenti militari si arresero a qualunque cosa rimanesse dei 1.000. Siamo informati in modo credibile che non rimasero 500 fucili né alcuna scorta adeguata di munizioni agli invasori.

Difficilmente sappiamo come descrivere la sequenza di eventi da Marsala all’imbarco delle truppe napoletane da Palermo. L’audacia e l’improbabilità stessa sembravano sconvolgere tutti i calcoli borbonici. Era bluff e coraggio individuale contro incompetenza, codardia e mancanza anche di buon senso. Se nessun altro che Garibaldi avrebbe potuto portarlo a termine, possiamo ugualmente dire che contro nessun altro esercito in Europa avrebbe avuto la minima possibilità di successo.

Non abbiamo tempo per seguire l’attraversamento dello stretto e la campagna in Calabria, in entrambe le quali la fortuna di Garibaldi non lo abbandonò mai, ma possiamo notare due eventi estranei che lavorarono molto a suo favore.

Le corti d’Europa erano quasi d’accordo sull’intervento per salvare il regno continentale e il conte Persigny aveva appena presentato una nota di Napoleone alla quale il nostro governo concordò in principio. Lo straordinario voltafaccia di Lord John Russell lasciò Persigny abbastanza stordito e senza di noi Napoleone non avrebbe agito. In ogni caso, la nuova teoria era che se l’esercito e il popolo rimanevano fedeli alla dinastia i garibaldini dovevano essere sconfitti; altrimenti, l’intervento contro i desideri dichiarati di un paese sarebbe stato inopportuno. Questa è l’immorale dottrina del non intervento a cui l’Inghilterra ha da allora aderito costantemente.

In secondo luogo, un governo costituzionale fu nuovamente istituito nel regno e il nuovo intendente della Bassa Calabria, un protetto dell’enigmatico don Liborio Romano, era un costituzionalista più o meno in simpatia con la giunta ribelle. Da questo momento le comunicazioni tra i garibaldini e i generali reali divennero frequenti, e poiché i napoletani erano ora costretti a marciare sotto il tricolore, una bandiera ostile come sembrava loro, cominciarono a considerare gli invasori come mezzi amici, tra i quali e loro stessi non c’era più alcuna differenza fondamentale. Anche i garibaldini dopo ogni resa erano attivi nel diffondere dissensi tra le truppe e con un notevole successo negativo. Causarono molti a disertare ma solo una proporzione infinitesimale delle truppe borboniche si unì effettivamente a Garibaldi.

Dopo la resa del generale Ghio a Soveria i garibaldini avanzarono rapidamente attraverso la Calabria verso Napoli, e a Meleto trovarono il corpo del generale Briganti assassinato, in mezzo alla sempre crescente demoralizzazione delle truppe borboniche. La superiorità numerica era ora dalla parte di Garibaldi.

Dobbiamo ora dare un’occhiata alla Capitale. Da quando fu promulgata la Costituzione il nuovo ministro, Romano, aveva trasformato la polizia e l’amministrazione in generale in una macchina liberale; ma Piannel, il ministro della Guerra, un uomo onesto che agiva in ciò che credeva veramente nell’interesse della dinastia, ebbe molto meno successo nel liberalizzare l’esercito.

Tuttavia, tra di loro l’ingresso pacifico di Garibaldi a Napoli era praticamente assicurato. Il fatto che Francesco II e la sua coraggiosa regina bavarese guidassero allegramente per la città senza scorta solo il giorno prima della sua fuga dimostra quanto piccole fossero le lamentele e quanto lieve fosse l’ostilità delle masse verso il loro sovrano. Il tradimento circondò l’ultimo re borbonico di Napoli, e persino sulla questione vitale di come fermare l’avanzata garibaldina c’era una tale confusione di consigli che solo l’arrivo di Garibaldi a Salerno ebbe l’effetto di forzare una decisione. Francesco partì via mare per Gaeta e fu deciso di resistere agli invasori sul Volturno sotto le difese di Capua. Questo ritiro forzato non era contro l’interesse borbonico. Lì la popolazione era leale e lo spirito degli uomini e degli ufficiali pronti a combattere sotto la bandiera bianca era in strano contrasto con l’inerzia dei generali costituzionali in Calabria, in un momento in cui nessun regolare aveva nulla da temere dalle camicie rosse.

Il 7 settembre, Garibaldi entrò a Napoli stando in piedi nella sua carrozza per affrontare tutti i pericoli con uno spirito pieno di bomba. Uno dei garibaldini dichiarò all’epoca che se non fosse stato per l’ora dell’armistizio erano perduti. Se gli svizzeri avessero attaccato solo poche ore prima nulla avrebbe potuto salvarli. Su piccole cose dipende il destino di regni e popoli.

Sorella della assassinata Elisabetta, imperatrice d’Austria. Il carattere di Francesco era negativo; ma era perseguitato dal fantasma della rivoluzione, e si dice, localmente, che chiunque parli di fantasmi è probabile che ne veda uno di notte. Nessun uomo poteva essere più diverso dal tiranno dell’immaginazione popolare, pericolo esisteva poiché Francesco aveva ordinato alle guarnigioni di Sant’Elmo, il Carmine e altre fortezze di non sparare.

La lealtà delle truppe borboniche sconvolse seriamente i calcoli della Sardegna; poiché la sempre crescente forza di Francesco rese altamente probabile una guerra con la Francia o una guerra civile, e Cavour era determinato a evitare la prima a qualsiasi prezzo. I pericoli politici e militari furono entrambi persi su Garibaldi, che finché ebbe le sue camicie rosse e qualsiasi folla del popolo con una grande “P” sembrò indifferente al potere di Napoleone o di Francesco II.

La sua ostinazione in questa crisi nell’insistere su un futuro attacco a Roma, e da lì procedere a prendere Venezia (Francesco Giuseppe non contava più di Napoleone) è un esempio sorprendente della sua completa mancanza di intelligenza militare e politica. Tutti i suoi amici liberali in Inghilterra erano contro un tale folle piano come lo erano Cosenz e Turr, i più capaci e geniali dei garibaldini.

Il governo provvisorio di Garibaldi a Napoli era senza speranza. I peggiori criminali furono rilasciati come vittime politiche e nulla se non la restaurazione di Francesco o l’arrivo di Vittorio Emanuele poteva salvare la città da un’orgia di libertà.

C’era un punto morto militare. Francesco aveva due fortezze che potevano resistere a qualsiasi attacco di Garibaldi e una di esse, Gaeta, resistette per mesi anche contro l’esercito regolare della Sardegna.

L’invasione degli Stati Pontifici lo stesso mese da parte dell’esercito sardo fu il capolavoro di Cavour e il punto di svolta del destino dell’Italia. A Chambéry, in agosto, quando Garibaldi era in pieno successo, conquistò Napoleone all’occupazione dell’Umbria e delle Marche ma non del Patrimonio di San Pietro. Cavour si preoccupò di spiegare che il successo della Sardegna significava il ripristino dell’ordine a spese di Garibaldi. In un certo senso era sincero. Era disposto a usare Garibaldi ma non aveva mai inteso che nessuno tranne la Casa Savoia fosse il beneficiario.

Il comando supremo napoletano, sotto il Re, era nelle mani del maresciallo Afan de Rivera, che non era uno sciocco ma non troppo intraprendente, e del maresciallo Ritucci un uomo coraggioso e capace che si espose così temerariamente durante la battaglia che perse quella presa sul tutto che un generale al comando dovrebbe preservare. Sotto di lui c’erano Tabacchi, Rossarol entrambi uomini coraggiosi e Von Mechel. Era un esercito molto diverso da quello a cui Garibaldi era abituato.

Rivera non riuscì a cogliere la necessità di un’azione immediata. Non vedeva alcun punto in inutili perdite di vite ma pensava, e ragionevolmente, che poiché Garibaldi era stato portato a un punto morto avrebbe perso anche il suo potere politico. Dimenticò le mosse sarde dietro di lui, e quando, alla fine di settembre, Vittorio Emanuele aveva vinto la battaglia di Castelfidardo e Ancona era stata persa dal generale Lamoricière, ciò che accadde sul Volturno poteva fare poca differenza a lungo termine.

Il 19 settembre, i milanesi di Garibaldi sorpresero Cajazzo, a nord del Volturno, un luogo completamente inutile e insostenibile. Ritucci attaccò senza indugio, la vittoria borbonica lì fu completa. Se a Ritucci fosse stato permesso di attaccare lungo l’intera linea, prima che Garibaldi erigesse batterie a Santa Maria e Sant’Angelo, nulla avrebbe potuto salvare gli invasori. Abilità militare sempre in difetto, fortuna meravigliosa.

Il 1° ottobre, l’esercito borbonico si riversò fuori da Capua in una nebbia per l’attacco e catturò San Prisco. Ritucci secondo le istruzioni stava attaccando qui, frontalmente, e, sul fianco, con gli svizzeri di Von Mechel per Ducenta e il viadotto di Maddaloni. Nel frattempo Mechel divise nuovamente la sua forza, il che non era nelle istruzioni, e inviò Ruiz, il cui record calabrese non avrebbe dovuto ispirare fiducia, a ripulire un posto delle camicie rosse a Castel Morrone e fatto ciò attaccare il quartier generale garibaldino a Caserta Vecchia. Questo fu lasciato esposto a qualsiasi attacco sul fianco, poiché Garibaldi, nonostante le preoccupazioni di Turr, aveva spostato da lì l’ultima delle riserve a Santa Maria.

Mechel con solo 3.000 svizzeri marciò per attaccare Bixio a Maddaloni. Qui Bixio aveva una grande superiorità numerica e tutti i vantaggi che il possesso dell’acquedotto (c’era un sentiero su di esso) gli dava. Tuttavia, gli uomini dei Cantoni Forestali con alcuni cannoni presero d’assalto la posizione a est dell’acquedotto e misero in fuga senza speranza l’ala destra di Bixio. Allo stesso tempo furono ugualmente vittoriosi sul fondo della valle e scalando i suoi ripidi lati cominciarono ad attraversare l’acquedotto. Ancora una volta le camicie rosse fuggirono. Per quanto resistessero ai napoletani non avrebbero mai affrontato gli svizzeri. A questo punto gli svizzeri si impigliarono sul sentiero stretto con la loro stessa batteria e Von Mechel perse suo figlio.

Cosa aveva fatto Ruiz tutto questo tempo? Beh, seguì le sue istruzioni e prese Monte Morrone e uccise tutta la guarnigione e alla fine, con la perdita di molto tempo prezioso, raggiunse e occupò Caserta Vecchia. Il giorno dopo saccheggiò il quartier generale garibaldino ma allora era troppo tardi. Un generale di qualsiasi spirito, quando sentì gli spari, avrebbe marciato verso Maddaloni o verso Santa Maria e in entrambi i luoghi la sua presenza avrebbe probabilmente assicurato una vittoria borbonica.

Mechel dopo sei ore di combattimento diede l’ordine di ritirarsi su Ducenta completamente incrollabile, poiché Bixio non si sarebbe avvicinato a lui. Verso quel tempo quando cadeva l’oscurità dopo alcune ore di stallo Ritucci ordinò ai suoi uomini di ritirarsi su Capua. Garibaldi aveva in un certo senso vinto la battaglia del Volturno.

Fu un fallimento per le truppe borboniche e in nessun senso una sconfitta. Garibaldi non poteva avanzare di un metro verso Capua e le sue perdite furono pesanti; mentre l’esercito di Ritucci era solido come prima dell’azione e poteva rinforzarsi dietro le mura di Capua. Fu il rapido avanzare dell’esercito sardo dalle Marche che fu il fattore determinante. La guerra, che si prolungò fino all’inizio del 1861, tra due eserciti regolari entrò in una fase completamente nuova.

Dopo il Volturno Garibaldi si ritirò in un’oblio dal quale non emerse mai più.

MAURICE WILKINSON, M.A., St. John’s College, Oxford.