Abstract: integrazione degli stranieri immigrati, l’esempio dell’antica Roma, in cui l’apertura, l’integrazione del nuovo avviene non a scapito dei valori del passato, ma anzi rafforzandoli, attribuendo ad essi, prima rilevanti sotto il profilo soltanto etico e religioso, una portata di tipo anche giuridico.

Centro Studi Rosario Livatino 6 Maggio 2023

Integrazione senza sacrificio della propria identità:

l’insegnamento del diritto romano

di Lorenzo Franchini

(Ordinario di Diritto romano nell’Universita Europea di Roma)

Ricordo che ormai molti anni fa, frequentando all’Università Cattolica di Milano le prime lezioni di Storia del diritto romano, ebbi modo di udire, con un certo divertito sconcerto, il titolare del corso, il compianto prof. Giorgio Luraschi, allievo di un grande intellettuale cattolico come Gabrio Lombardi, pronunciare queste parole: “Ragazzi, il segreto del successo dei Romani sta nel fatto che essi nacquero bastardi”.

Corrisponde a verità. Roma venne fondata in un luogo di grande importanza strategica, dal punto di vista politico, militare ed economico: a metà strada fra nord e sud Italia, fra Etruria e Magna Grecia, in un punto, non distante dal mare, in cui il Tevere era più facile da guadare, data la presenza dell’isola Tiberina, e molto vicino ai famosi colli, dall’alto dei quali sarebbe stato più facile difendere i villaggi che vi stavano sorgendo, grazie all’apporto umano di genti diverse, di stirpe e provenienza varia, tutti attratti dalle opportunità che la posizione offriva. La città nasce insomma dal reciproco “federarsi”, ed accettarsi, di gruppi eterogenei, tra i quali i Latini appaiono dominanti quanto all’idioma, ma non necessariamente riguardo ad altro, essendo stato anzi, come noto, determinante il contributo sabino al consolidarsi dei riti religiosi e quello villanoviano, e poi etrusco, al consolidarsi degli usi militari e all’esercizio del potere.

Corrisponde a verità. Roma venne fondata in un luogo di grande importanza strategica, dal punto di vista politico, militare ed economico: a metà strada fra nord e sud Italia, fra Etruria e Magna Grecia, in un punto, non distante dal mare, in cui il Tevere era più facile da guadare, data la presenza dell’isola Tiberina, e molto vicino ai famosi colli, dall’alto dei quali sarebbe stato più facile difendere i villaggi che vi stavano sorgendo, grazie all’apporto umano di genti diverse, di stirpe e provenienza varia, tutti attratti dalle opportunità che la posizione offriva. La città nasce insomma dal reciproco “federarsi”, ed accettarsi, di gruppi eterogenei, tra i quali i Latini appaiono dominanti quanto all’idioma, ma non necessariamente riguardo ad altro, essendo stato anzi, come noto, determinante il contributo sabino al consolidarsi dei riti religiosi e quello villanoviano, e poi etrusco, al consolidarsi degli usi militari e all’esercizio del potere.

Ciò nonostante, relativamente presto affiora una prima discriminazione nei confronti di chi evidentemente viene considerato diverso: quella dei patrizi nei confronti dei plebei.

Molto hanno discusso gli studiosi circa il criterio in base al quale si era ascritti all’una o all’altra classe, il che equivale ad interrogarsi sulle origini della plebe: la risposta forse più ragionevole da dare è di tipo negativo, ossia che i plebei furono i non-patrizi, quelli non immediatamente integrati nella classe dirigente perché, con ogni probabilità, arrivati dopo, quando la civitas si era già data una sua prima struttura, di tipo anche cultuale. E proprio la religione fu, per qualche tempo, il principale ostacolo all’accesso dei plebei ai ruoli-chiave nella vita politica della comunità: esclusi dal sistema di culto ufficiale, avendo anzi essi divinità proprie (la triade Cerere – Libero – Libera, con tanto di tempio a parte collocato sull’Aventino), non potevano contrarre con i patrizi un matrimonio valido, da cui derivassero figli legittimi, e di conseguenza non erano autorizzati neppure a rivestire cariche pubbliche, per l’esercizio delle quali si richiedeva sempre il disbrigo di affari religiosi, come per esempio il trarre gli auspici.

Molto hanno discusso gli studiosi circa il criterio in base al quale si era ascritti all’una o all’altra classe, il che equivale ad interrogarsi sulle origini della plebe: la risposta forse più ragionevole da dare è di tipo negativo, ossia che i plebei furono i non-patrizi, quelli non immediatamente integrati nella classe dirigente perché, con ogni probabilità, arrivati dopo, quando la civitas si era già data una sua prima struttura, di tipo anche cultuale. E proprio la religione fu, per qualche tempo, il principale ostacolo all’accesso dei plebei ai ruoli-chiave nella vita politica della comunità: esclusi dal sistema di culto ufficiale, avendo anzi essi divinità proprie (la triade Cerere – Libero – Libera, con tanto di tempio a parte collocato sull’Aventino), non potevano contrarre con i patrizi un matrimonio valido, da cui derivassero figli legittimi, e di conseguenza non erano autorizzati neppure a rivestire cariche pubbliche, per l’esercizio delle quali si richiedeva sempre il disbrigo di affari religiosi, come per esempio il trarre gli auspici.

Ma l’integrazione della plebe all’interno del corpo cittadino – cui in precedenza si riteneva che non appartenesse, se non per gli svantaggi -, grazie alla progressiva, piena conquista dei diritti civili e politici ineluttabilmente avvenne col passare dei decenni, tanto che all’inizio del III secolo a.C. persino i più importanti sacerdozi non furono più prerogativa esclusiva del patriziato. In base ad un criterio rigorosamente meritocratico, le famiglie più onorate e facoltose emerse in seno alla plebe vennero ammesse all’interno della nuova élite, la nobilitas patrizio-plebea, che reggerà le sorti della repubblica fino praticamente alla fondazione dell’impero: ciò, a testimonianza del fatto che nell’antica Roma integrare culture differenti non comporta un sacrificio, un livellamento dei valori tradizionali, e se comunque di livellamento si tratta esso è un livellamento verso l’alto e non verso il basso.

Il problema del trattamento da riservare agli stranieri immigrati nello stato, o che entro i suoi confini venivano comunque a trovarsi, si pose in modo cruciale solo a partire dallo stesso III secolo, quando con l’apertura della civiltà romana al mondo, e con la trasformazione di Roma da potenza regionale a potenza mondiale, grandi masse cominciarono ad affluirvi da ogni parte del Mediterraneo. Particolare sensibilità i Romani immediatamente rivelarono sul piano della tutela giurisdizionale dei diritti, tanto che venne addirittura istituito un pretore ad hoc, che sovrintendesse sulle controversie in cui almeno una delle parti in causa era uno straniero.

Il problema del trattamento da riservare agli stranieri immigrati nello stato, o che entro i suoi confini venivano comunque a trovarsi, si pose in modo cruciale solo a partire dallo stesso III secolo, quando con l’apertura della civiltà romana al mondo, e con la trasformazione di Roma da potenza regionale a potenza mondiale, grandi masse cominciarono ad affluirvi da ogni parte del Mediterraneo. Particolare sensibilità i Romani immediatamente rivelarono sul piano della tutela giurisdizionale dei diritti, tanto che venne addirittura istituito un pretore ad hoc, che sovrintendesse sulle controversie in cui almeno una delle parti in causa era uno straniero.

Ai c.d. peregrini non erano applicabili gli antichi istituti del diritto civile, ma certo sì istituti nuovi, che, sebbene spesso già noti alla prassi del commercio internazionale, tuttavia in Roma si consideravano meritevoli di protezione in quanto – questo è il dato importante – ritenuti fondati su di un antico valore tipicamente nazionale, la bona fides, il rispetto dell’accordo, della semplice parola data, cui la tradizione associava persino il culto di una divinità, la dea Fides. Insomma, siamo di fronte ad un processo in cui l’apertura, l’integrazione del nuovo avviene non a scapito dei valori del passato, ma anzi rafforzandoli, attribuendo ad essi, prima rilevanti sotto il profilo soltanto etico e religioso, una portata di tipo anche giuridico.

Ad ogni modo, occorre distinguere fra il riconoscimento accordato ai diritti dei singoli e quello accordato ai culti estranei alle tradizioni nazionali. Quest’ultimi potevano essere integrati nel sistema romano a mezzo di una speciale procedura, che si concludeva con un pronunciamento del senato, previo parere favorevole di un collegio sacerdotale a ciò deputato, i decemviri sacris faciundis, custodi degli oracoli sibillini. Tutti gli altri culti erano ufficialmente inesistenti per il diritto, e la loro pratica poteva dirsi persino consentita, a patto che non violasse in alcun modo l’ordine pubblico.

Ad ogni modo, occorre distinguere fra il riconoscimento accordato ai diritti dei singoli e quello accordato ai culti estranei alle tradizioni nazionali. Quest’ultimi potevano essere integrati nel sistema romano a mezzo di una speciale procedura, che si concludeva con un pronunciamento del senato, previo parere favorevole di un collegio sacerdotale a ciò deputato, i decemviri sacris faciundis, custodi degli oracoli sibillini. Tutti gli altri culti erano ufficialmente inesistenti per il diritto, e la loro pratica poteva dirsi persino consentita, a patto che non violasse in alcun modo l’ordine pubblico.

Non è un caso, allora, che uno dei rari episodi di cruda repressione, risalente ad un’epoca in cui dominava la scena il capo della fazione conservatrice, M. Porcio Catone detto il Censore, sia da imputarsi più alla sfera del diritto criminale che non a quella del diritto sacro: in un nostro precedente lavoro abbiamo cercato di dimostrare che la dura inchiesta del 186 a.C. contro i Baccanali – riti dionisiaci degenerati in forma orgiastica, violenta, notturna e segreta, diffusisi a macchia d’olio in Italia e nella stessa Roma – venne condotta secondo procedure e con finalità assolutamente laiche, dirette alla preservazione dell’ordine e della sicurezza sociale, e non per ragioni moralistiche o per intolleranza religiosa. Roma era disponibile ad accogliere, ed anzi ad assimilare a sé, il “diverso”, purché questo non si ponesse in grave contrasto con i valori su cui la civiltà romana edificava.

Ma proprio perché, nella sostanza, i Romani conquistavano altre genti, rivelando la capacità – che non è dato riscontrare nella storia di altre potenze imperiali – di rendere romano ciò che romano non era, molti dei popoli soggiogati o comunque alleati cominciarono a battersi perché tutto questo fosse riconosciuto anche nella forma.

Ma proprio perché, nella sostanza, i Romani conquistavano altre genti, rivelando la capacità – che non è dato riscontrare nella storia di altre potenze imperiali – di rendere romano ciò che romano non era, molti dei popoli soggiogati o comunque alleati cominciarono a battersi perché tutto questo fosse riconosciuto anche nella forma.

Di lì a poco si assiste ad un evento per certi versi paradossale nella storia della civiltà antica: all’inizio del I secolo a.C. gli stati italici federati a Roma si alleano fra di loro e le muovono guerra allo scopo di farsene definitivamente assorbire, ottenendo così la cittadinanza romana per tutti i propri abitanti. Certo, l’intento era anche quello di garantirsi pari condizioni, nella spartizione dei bottini di guerra, o nella facoltà di avvalersi di talune garanzie (come la provocatio ad populum contro i soprusi dei magistrati), o in altro ancora; ma non vi è dubbio che così facendo si rinunciava alla propria organizzazione politica, ai propri usi e costumi per adeguarsi agli schemi romani, nel campo tanto del diritto pubblico quanto del diritto privato. La concessione selettiva, ma progressiva della civitas, della cittadinanza romana: questa sarebbe stata la vera questione, nei tempi a venire.

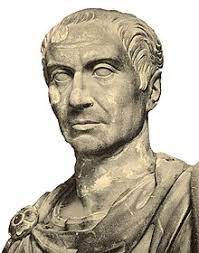

La personalità di Giulio Cesare appare, sotto questo profilo, molto avanti con i tempi, forse fin troppo: nutrendo un profondo disprezzo verso l’oligarchia senatoriale, e verso i valori che essa incarnava (da lui considerati pretesto per la preservazione di inutili, e quasi “campanilistici”, privilegi di casta), egli concesse la cittadinanza ai Galli Cisalpini, la condizione intermedia della latinità a diversi altri popoli, e certo avrebbe inesorabilmente proseguito su questa strada, esercitando i suoi poteri di dittatore a vita, se i tragici avvenimenti delle Idi di marzo non glielo avessero per sempre impedito. Gli imperatori perseguiranno una politica forse più avveduta, di concessione graduale e mirata della cittadinanza, vuoi a beneficio di singole personalità (lo stesso San Paolo, nativo di Tarso, era civis Romanus, e in quanto tale poté esercitare il suo diritto d’appello a Cesare, come risulta dagli Atti degli Apostoli), vuoi a beneficio di intere comunità.

La personalità di Giulio Cesare appare, sotto questo profilo, molto avanti con i tempi, forse fin troppo: nutrendo un profondo disprezzo verso l’oligarchia senatoriale, e verso i valori che essa incarnava (da lui considerati pretesto per la preservazione di inutili, e quasi “campanilistici”, privilegi di casta), egli concesse la cittadinanza ai Galli Cisalpini, la condizione intermedia della latinità a diversi altri popoli, e certo avrebbe inesorabilmente proseguito su questa strada, esercitando i suoi poteri di dittatore a vita, se i tragici avvenimenti delle Idi di marzo non glielo avessero per sempre impedito. Gli imperatori perseguiranno una politica forse più avveduta, di concessione graduale e mirata della cittadinanza, vuoi a beneficio di singole personalità (lo stesso San Paolo, nativo di Tarso, era civis Romanus, e in quanto tale poté esercitare il suo diritto d’appello a Cesare, come risulta dagli Atti degli Apostoli), vuoi a beneficio di intere comunità.

Intanto il processo di romanizzazione delle province, dislocate nelle varie parti dell’impero, si intensificava sempre più, in un’epoca, quella del c.d. principato, che vide ovunque diffondersi, fin verso la metà del III secolo d.C., prosperità, pace, nonché libertà religiosa, da intendersi nel senso del sincretismo politeista. L’imperatore Adriano, spagnolo completamente romanizzato, intellettuale, instancabile viaggiatore, è forse il primo a rendersi conto di regnare ormai su di un impero anche culturalmente universale, su di un’‘ecumene’ greco-romana, unita da valori accomunanti. Ma perché tutti gli abitanti dell’orbe romano potessero acquistare gli stessi identici diritti bisognerà aspettare ancora settantaquattro anni dalla morte di Adriano, allorché l’imperatore Caracalla, con il suo famoso editto del 212 d.C., concesse la cittadinanza a tutti gli abitanti dell’impero.

La grave crisi della metà del III secolo è anche crisi di valori, quelli civili e politici che avevano fatto grande la res publica Romana, crisi del paganesimo e delle credenze tradizionali. Una civiltà non può sopravvivere senza punti di riferimento, né sarebbe sopravvissuto l’impero romano se, alla fine di quel secolo, e all’inizio di quello successivo, dopo cinquant’anni di tremenda anarchia, non si fossero verificati fatti nuovi.

La grave crisi della metà del III secolo è anche crisi di valori, quelli civili e politici che avevano fatto grande la res publica Romana, crisi del paganesimo e delle credenze tradizionali. Una civiltà non può sopravvivere senza punti di riferimento, né sarebbe sopravvissuto l’impero romano se, alla fine di quel secolo, e all’inizio di quello successivo, dopo cinquant’anni di tremenda anarchia, non si fossero verificati fatti nuovi.

Sia Diocleziano che Costantino, entrambi grandi imperatori, avevano obiettivi puramente politici, di pieno ripristino della solidità dell’impero: il primo si illude di sopperire al vuoto dei valori, alla mancanza di coesione etico-sociale che si era creata, restaurando a forza il paganesimo, incentrandolo sul culto dell’imperatore dominus et deus, e perseguitando i cristiani per il solo motivo – assolutamente laico e ispirato a scopi di ragion di stato – che essi rifiutavano di offrirgli pubblici sacrifici; il secondo, Costantino, intuisce che i cristiani rappresentavano ormai la parte più sana della società, l’unica che fosse in grado di fornire personale serio ed onesto, per esempio, all’amministrazione, e consente loro di professare liberamente il proprio culto – ché il celebre editto di Milano, nel “depenalizzare” la religione cristiana, ora collegium licitum, più generalmente sanciva il principio della libertà religiosa -, certo nella sostanza molto anche avvantaggiandoli (in maniera non certo disinteressata, essendo Costantino un uomo di potere, che aveva come fine principale il mantenimento dello stesso).

L’impero romano sarebbe presto divenuto un impero cristiano: il cristianesimo sarebbe diventato la religione “ufficiale” dello stato a partire dal 380. Molto si è discusso in merito alla questione se i cristiani abbiano poi a loro volta rispettato o meno la libertà religiosa e le altre principali libertà civili: in proposito, vorremmo solo ricordare che gli imperatori non perseguitarono culti come quello pagano od ebraico (diversamente si comportarono, bisogna ammetterlo, verso le eresie, ma qui le ragioni erano ancora una volta politiche), né per esempio conculcarono, praticamente mai, del tutto la libertà di divorziare, tradizionalmente ammessa dal diritto romano. La realtà è che, come giustamente sostenne La Pira, la Chiesa, detta per questo “cattolica”, aveva fatto propria quella missione di universalità della civiltà, della cultura, delle leggi, cui l’impero aveva fino ad allora provvidenzialmente assolto, e che alla Chiesa si dovette la sopravvivenza stessa del mondo occidentale, quando l’impero crollò. Forse su questo, in verità, dovrebbe riflettere meglio chi ha voluto negare che l’Europa abbia mai avuto “radici cristiane”.

L’impero romano sarebbe presto divenuto un impero cristiano: il cristianesimo sarebbe diventato la religione “ufficiale” dello stato a partire dal 380. Molto si è discusso in merito alla questione se i cristiani abbiano poi a loro volta rispettato o meno la libertà religiosa e le altre principali libertà civili: in proposito, vorremmo solo ricordare che gli imperatori non perseguitarono culti come quello pagano od ebraico (diversamente si comportarono, bisogna ammetterlo, verso le eresie, ma qui le ragioni erano ancora una volta politiche), né per esempio conculcarono, praticamente mai, del tutto la libertà di divorziare, tradizionalmente ammessa dal diritto romano. La realtà è che, come giustamente sostenne La Pira, la Chiesa, detta per questo “cattolica”, aveva fatto propria quella missione di universalità della civiltà, della cultura, delle leggi, cui l’impero aveva fino ad allora provvidenzialmente assolto, e che alla Chiesa si dovette la sopravvivenza stessa del mondo occidentale, quando l’impero crollò. Forse su questo, in verità, dovrebbe riflettere meglio chi ha voluto negare che l’Europa abbia mai avuto “radici cristiane”.

_______________________________

Si legga anche:

La concessione della cittadinanza. Tra riforma dello Stato e bene comune