Ricognizioni 14 Marzo 2022

Ricognizioni 14 Marzo 2022

di Roberto Pecchioli

Maledetti architetti è il titolo di un saggio di Tom Wolfe, il polemico scrittore e giornalista americano, autore del famoso Falò delle vanità, affresco del materialismo e dell’edonismo rampante. Wolfe fu l’inventore della celebre espressione “radical chic”, marchio dell’intellettualismo progressista, moralista ma amorale, alto borghese, osservato nel prestigioso attico newyorchese del musicista Leonard Bernstein.

Il titolo originale del saggio di Wolfe – meno sulfureo della versione italiana – è From Bauhaus to our house (Da Bauhaus a casa nostra) ed è un viaggio graffiante sull’influenza negativa che una certa architettura – espressione dell’emigrazione dei progettisti europei in America negli anni Trenta – ha avuto sulla qualità della vita. Una vera e propria invasione intellettuale, secondo Wolfe, che diffuse negli ambienti culturali statunitensi il razionalismo che sfocerà nell’International Style, di cui indica senza riguardi i responsabili: Walter Gropius e la Bauhaus, Le Corbusier e poi il clima postmoderno che “riflette e deforma la noia cui cerca di opporsi.”

Il titolo originale del saggio di Wolfe – meno sulfureo della versione italiana – è From Bauhaus to our house (Da Bauhaus a casa nostra) ed è un viaggio graffiante sull’influenza negativa che una certa architettura – espressione dell’emigrazione dei progettisti europei in America negli anni Trenta – ha avuto sulla qualità della vita. Una vera e propria invasione intellettuale, secondo Wolfe, che diffuse negli ambienti culturali statunitensi il razionalismo che sfocerà nell’International Style, di cui indica senza riguardi i responsabili: Walter Gropius e la Bauhaus, Le Corbusier e poi il clima postmoderno che “riflette e deforma la noia cui cerca di opporsi.”

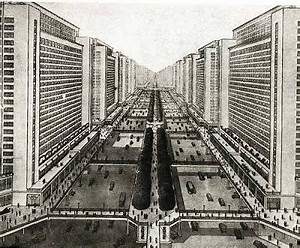

La penna acuminata di Wolfe fa di Gropius il Principe d’Argento, il Dio bianco ai cui piedi andavano a studiare giovani adoranti. Le Corbusier, il teorico della casa “machine à abiter”, macchina da abitare, diventa il signor Purismo che insegnava a diventare grandi architetti senza mai costruire edifici e edificò la Città Radiosa dentro il proprio cranio. Ce n’è anche per un altro monumento dell’architettura, Ludwig Mies van der Rohe, che “mise mezza America dentro i cubi dell’alloggio operaio alla tedesca.”

La penna acuminata di Wolfe fa di Gropius il Principe d’Argento, il Dio bianco ai cui piedi andavano a studiare giovani adoranti. Le Corbusier, il teorico della casa “machine à abiter”, macchina da abitare, diventa il signor Purismo che insegnava a diventare grandi architetti senza mai costruire edifici e edificò la Città Radiosa dentro il proprio cranio. Ce n’è anche per un altro monumento dell’architettura, Ludwig Mies van der Rohe, che “mise mezza America dentro i cubi dell’alloggio operaio alla tedesca.”

Una curiosa invettiva contro l’influenza culturale europea negli Usa, parallela all’impatto del cosiddetto marxismo culturale (o freudo-marxismo) della Scuola di Francoforte, che occupò le cattedre degli atenei americani, rimbalzando nuovamente in Europa con le opere di Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Wilhelm Reich, Erich Fromm, alla base della rivoluzione culturale del 1968 che capovolse il panorama culturale e valoriale dell’Occidente.

Una curiosa invettiva contro l’influenza culturale europea negli Usa, parallela all’impatto del cosiddetto marxismo culturale (o freudo-marxismo) della Scuola di Francoforte, che occupò le cattedre degli atenei americani, rimbalzando nuovamente in Europa con le opere di Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Wilhelm Reich, Erich Fromm, alla base della rivoluzione culturale del 1968 che capovolse il panorama culturale e valoriale dell’Occidente.

L’architettura è un singolare mix di creatività, cultura e tecnica. L’architetto è un intellettuale con la matita in mano che non può fare a meno della matematica, dell’ingegneria e dell’aggiornamento tecnologico. Inoltre, è colui che deve interpretare e realizzare concretamente il progetto di convivenza, di città, di uso e fruizione degli spazi di vita – privata e pubblica – di una comunità. Nessuno come lui disegna, interpreta, modella e rende vivo l’immaginario, che è innanzitutto visivo, l’aspetto dei luoghi e degli spazi in cui ci muoviamo, agiamo, viviamo. L’architettura sta prima di tutto nei nostri occhi, è il paesaggio reale che abitiamo.

È anche l’arte che più si avvicina all’infinito, la tensione all’eterno che agita da sempre il cuore dell’uomo. Gli edifici, i ponti, gli archi e le mura sono – o meglio erano – edificati per sfidare il tempo, simboli di identità, di potenza, delle idee, delle credenze, della visione del mondo di un popolo e di un’epoca. Le costruzioni, le case sono lo spirito del tempo, e da un secolo rivelano il predominio della tecnica, l’unificazione dei linguaggi e degli stili che tendono a cancellare l’umano. Era questo, oltre il fuoco d’artificio di battute e giudizi, il senso di Maledetti architetti. Una riflessione sulla globalizzazione incipiente e un’acuminata freccia scagliata contro le cosiddette archistar, il manipolo di professionisti “globali” diventati monopolisti delle committenze e venerati maestri di una visione di città – quindi di società e convivenza– sganciata spesso dalla verità e dalla normalità.

È anche l’arte che più si avvicina all’infinito, la tensione all’eterno che agita da sempre il cuore dell’uomo. Gli edifici, i ponti, gli archi e le mura sono – o meglio erano – edificati per sfidare il tempo, simboli di identità, di potenza, delle idee, delle credenze, della visione del mondo di un popolo e di un’epoca. Le costruzioni, le case sono lo spirito del tempo, e da un secolo rivelano il predominio della tecnica, l’unificazione dei linguaggi e degli stili che tendono a cancellare l’umano. Era questo, oltre il fuoco d’artificio di battute e giudizi, il senso di Maledetti architetti. Una riflessione sulla globalizzazione incipiente e un’acuminata freccia scagliata contro le cosiddette archistar, il manipolo di professionisti “globali” diventati monopolisti delle committenze e venerati maestri di una visione di città – quindi di società e convivenza– sganciata spesso dalla verità e dalla normalità.

Il sasso lanciato da Wolfe è stato raccolto da un influente storico dell’urbanistica, Nikos Salingaros, acuto oppositore delle mode architettoniche “globali” imposte dalle archistar, Frank Gehry, Zaha Hadid, Daniel Libeskind, Massimilano Fuksas e pochi altri. Anche per Salingaros, “maledetti architetti” innanzitutto perché nemici della normalità. Monopolizzano il mercato, realizzano tutti i grandi progetti, escludendo eccellenti professionisti dei paesi e delle culture in cui operano. Applicano uno stile che non è a misura d’uomo, ostentando indifferenza alla cultura, alle tradizioni, agli stili locali. Tutt’al più, fingono di rendervi omaggio con gesti superficiali, vuoti, vernacolari.

Il sasso lanciato da Wolfe è stato raccolto da un influente storico dell’urbanistica, Nikos Salingaros, acuto oppositore delle mode architettoniche “globali” imposte dalle archistar, Frank Gehry, Zaha Hadid, Daniel Libeskind, Massimilano Fuksas e pochi altri. Anche per Salingaros, “maledetti architetti” innanzitutto perché nemici della normalità. Monopolizzano il mercato, realizzano tutti i grandi progetti, escludendo eccellenti professionisti dei paesi e delle culture in cui operano. Applicano uno stile che non è a misura d’uomo, ostentando indifferenza alla cultura, alle tradizioni, agli stili locali. Tutt’al più, fingono di rendervi omaggio con gesti superficiali, vuoti, vernacolari.

Questi intoccabili architetti possono realizzare lo stesso edificio a Dubai e a Venezia, tranne piccoli dettagli, mosse corrive da pubbliche relazioni. Per Salingros, se un grattacielo può essere costruito in maniera identica in qualsiasi parte del mondo, significa che è autoreferenziale, ossia non fa parte di una tradizione o di una cultura. Diventa moda, cangiante come tutte.

Le archistar sono indifferenti ai luoghi che permettono di vivere bene, preferendo forme stravaganti o storte (la Casa danzante di Frank Gehry a Praga), oppure incongruenti con il contesto circostante (la Kunsthaus di Graz degli inglesi Cook e Fournier, esempio di architettura “blob” caratterizzata da geometrie organiche “morbide”), a nulla importando se chi le usa sia o meno a suo agio. Conta solo l’impatto visivo, il virtuosismo personale che Giovan Battista Marino riassumeva nel vano programma “è del poeta il fin la meraviglia”.

Le archistar sono indifferenti ai luoghi che permettono di vivere bene, preferendo forme stravaganti o storte (la Casa danzante di Frank Gehry a Praga), oppure incongruenti con il contesto circostante (la Kunsthaus di Graz degli inglesi Cook e Fournier, esempio di architettura “blob” caratterizzata da geometrie organiche “morbide”), a nulla importando se chi le usa sia o meno a suo agio. Conta solo l’impatto visivo, il virtuosismo personale che Giovan Battista Marino riassumeva nel vano programma “è del poeta il fin la meraviglia”.

Trionfo della dismisura neoliberista globalizzata, con città riempite di edifici modellati in serie, incuranti della storia. Dovunque, gli stessi giganti in vetro e acciaio, i cui utenti principali sono le oligarchie transnazionali. Identici dappertutto, sentinelle di un mondo a taglia unica, abitato da “esseri umani meticci, senza differenza di cultura, nazionalità, abitudini alimentari, perfino di sesso” (F. Borgonovo). Un’architettura seriale, incurante dei sentimenti, omologante e sganciata da qualunque specifico riferimento storico culturale.

Maledetti architetti, ma più di loro i committenti, irretiti dalla fama di professionisti à la page, dagli interessi economici e da una a-critica unanime nella piaggeria entusiasta infarcita di parole magniloquenti. In alcuni casi è l’eccesso dimensionale a stridere con il contesto (la milanese Torre Velasca del famoso studio BBPR), in altri l’incongruenza tra forma e funzione, non di rado una vera e propria inquietante bruttezza o una forma inutilmente bizzarra, come nel caso del grattacielo detto “il cetriolo” di Norman Foster nella City londinese e del suo omologo barcellonese, chiamato localmente “la supposta “.

Maledetti architetti, ma più di loro i committenti, irretiti dalla fama di professionisti à la page, dagli interessi economici e da una a-critica unanime nella piaggeria entusiasta infarcita di parole magniloquenti. In alcuni casi è l’eccesso dimensionale a stridere con il contesto (la milanese Torre Velasca del famoso studio BBPR), in altri l’incongruenza tra forma e funzione, non di rado una vera e propria inquietante bruttezza o una forma inutilmente bizzarra, come nel caso del grattacielo detto “il cetriolo” di Norman Foster nella City londinese e del suo omologo barcellonese, chiamato localmente “la supposta “.

È da questi “nonluoghi” uniformi che dobbiamo difenderci, in architettura e nel resto della cultura. Impossibile e insensato il ritorno al passato, la via da percorrere è quella di elaborare soluzioni creative che restituiscano vita fuori dall’impero mortuario di questi templi tecno seriali.

L’architettura va innanzitutto riumanizzata. In questo senso, è forse opportuno rivedere con spirito contemporaneo la lezione di alcuni maestri inascoltati del passato. Uno è Camillo Sitte, architetto austriaco di fine Ottocento, che ne L’arte di costruire le città (1889) scrisse: “mentre nell’ordine tecnico siamo avanzati notevolmente, sul versante artistico non abbiamo raggiunto nulla e dinanzi alle maestose edificazioni moderne, in generale vediamo soltanto brutte agglomerazioni di piazze e lottizzazioni”.

L’architettura va innanzitutto riumanizzata. In questo senso, è forse opportuno rivedere con spirito contemporaneo la lezione di alcuni maestri inascoltati del passato. Uno è Camillo Sitte, architetto austriaco di fine Ottocento, che ne L’arte di costruire le città (1889) scrisse: “mentre nell’ordine tecnico siamo avanzati notevolmente, sul versante artistico non abbiamo raggiunto nulla e dinanzi alle maestose edificazioni moderne, in generale vediamo soltanto brutte agglomerazioni di piazze e lottizzazioni”.

Consapevole del potere educativo dell’architettura su chi la abita, rivendicava la presenza di statue nelle vie e nelle piazze, e una maggiore attenzione ai modelli del passato per umanizzare le città. Nessuno può dubitare dell’influenza dell’ambiente esterno sui sentimenti umani, del quale, per l’uomo urbanizzato, l’architettura è insieme quadro e cornice.

Sitte esortava a riscoprire i nessi tecnici e artistici che avevano prodotto bellezza, armonia, incanto, in opposizione a costruzioni che generano confusione e pesantezza, liberare dalla bruttezza il sistema dei blocchi di case di abitazione, salvare dagli abbattimenti sistematici le vecchie città e realizzare opere simili, con nuovi materiali e nel rispetto delle necessità contemporanee, alle opere degli antichi maestri.

Intellettualmente inquieto, non era un attardato ammiratore dei modelli del passato, piuttosto un infaticabile ricercatore della relazione tra edifici, monumenti e piazze, senza indulgere a un vacuo formalismo, tanto meno al privilegio della forma sulla funzione. Prescrisse l’equilibrio tra ornamento e funzionalità, cercando di correggere ogni squilibrio. Gli ampliamenti e la disposizione urbana sono trattati esclusivamente come una questione tecnica, lamentava, e fu buon profeta delle tendenze successive. Reclamò una maggiore attenzione agli aspetti artistici nella concezione delle città, pur riconoscendo che in nessun caso l’umanizzazione dell’architettura secondo principi artistici doveva trasformarsi in disfunzionalità o vuoto decorativismo.

Intellettualmente inquieto, non era un attardato ammiratore dei modelli del passato, piuttosto un infaticabile ricercatore della relazione tra edifici, monumenti e piazze, senza indulgere a un vacuo formalismo, tanto meno al privilegio della forma sulla funzione. Prescrisse l’equilibrio tra ornamento e funzionalità, cercando di correggere ogni squilibrio. Gli ampliamenti e la disposizione urbana sono trattati esclusivamente come una questione tecnica, lamentava, e fu buon profeta delle tendenze successive. Reclamò una maggiore attenzione agli aspetti artistici nella concezione delle città, pur riconoscendo che in nessun caso l’umanizzazione dell’architettura secondo principi artistici doveva trasformarsi in disfunzionalità o vuoto decorativismo.

Molto interessante la sua concezione delle piazze, di cui esortava a recuperare la funzione di aggregazione, di vita quotidiana, anziché di interruzione della massa di case e talvolta di semplice risalto dell’effetto architettonico di qualche edificio di speciale interesse.

Le tesi di Sitte furono seppellite dall’irruzione delle avanguardie, e con esse l’intera architettura ottocentesca a favore di una modernità che si voleva razionalista e funzionale. Il segnale d’inizio delle ostilità fu il famoso saggio di Adolf Loos, Ornamento e delitto, del 1913. Nel vietare la decorazione, Loos prendeva posizione contro la cosiddetta Secessione viennese, corrente artistica multidisciplinare caratterizzata da una forte sensualità ed opulenza estetica, che prese il nome di Art Nouveau e in Italia di Liberty o stile floreale.

Le tesi di Sitte furono seppellite dall’irruzione delle avanguardie, e con esse l’intera architettura ottocentesca a favore di una modernità che si voleva razionalista e funzionale. Il segnale d’inizio delle ostilità fu il famoso saggio di Adolf Loos, Ornamento e delitto, del 1913. Nel vietare la decorazione, Loos prendeva posizione contro la cosiddetta Secessione viennese, corrente artistica multidisciplinare caratterizzata da una forte sensualità ed opulenza estetica, che prese il nome di Art Nouveau e in Italia di Liberty o stile floreale.

“Abbiamo sconfitto l’ornamento. In poco tempo le strade delle città brilleranno come muri bianchi”, proclamò Loos. Emerse da allora un nuovo stile, detto internazionale, che presto estese la sua architettura bianca e le sue coperture piane in tutto il mondo. Per Mies Van der Rohe, uno dei grandi, la modernità non si doveva intendere come apparenza, rifiutando un’architettura formalista. Ogni “come” doveva essere subordinato a un “che cosa”, tanto da affermare che “se non sembra esserci una strada veramente nuova, non dobbiamo temere di mantenerci nel vecchio, poiché non sono effetti nuovi quelli che perseguiamo”. Un programma a cui gran parte delle correnti del XX secolo non si sono attenute.

È il punto centrale di una concezione dell’architettura a misura d’uomo. Per Mies la funzione e la tecnologia disponibile erano gli unici elementi atti a determinare la forma risultante. L’aspirazione era che le costruzioni fossero nel loro obiettivo funzionale il riflesso dell’epoca. Indubbiamente l’architettura è determinata in parte dalla tecnologia disponibile ed è ovvio che i materiali impiegati per la costruzione di stazioni ferroviarie, silos, aeroporti, torri televisive, dighe, magazzini commerciali o installazioni industriali differiscano da quelli utilizzati nel passato per castelli, monasteri e cattedrali. Tutto ciò ha un’evidente eco formale.

È il punto centrale di una concezione dell’architettura a misura d’uomo. Per Mies la funzione e la tecnologia disponibile erano gli unici elementi atti a determinare la forma risultante. L’aspirazione era che le costruzioni fossero nel loro obiettivo funzionale il riflesso dell’epoca. Indubbiamente l’architettura è determinata in parte dalla tecnologia disponibile ed è ovvio che i materiali impiegati per la costruzione di stazioni ferroviarie, silos, aeroporti, torri televisive, dighe, magazzini commerciali o installazioni industriali differiscano da quelli utilizzati nel passato per castelli, monasteri e cattedrali. Tutto ciò ha un’evidente eco formale.

Tuttavia, la funzione non può precedere, condizionare e soffocare la forma – al di là della questione dell’ornamento – senza cambiare la percezione generale di chi usa e vive gli edifici, traendo da essi gran parte del gusto estetico. Scrisse Paul Valéry nel dialogo Eupalinos o l’architetto che ci sono edifici di tre categorie: quelli muti, quelli che parlano e quelli che cantano. Non poteva menzionare – era il 1921 – quelli che fanno soffrire chi è costretto a vederli quotidianamente.

Tuttavia, la funzione non può precedere, condizionare e soffocare la forma – al di là della questione dell’ornamento – senza cambiare la percezione generale di chi usa e vive gli edifici, traendo da essi gran parte del gusto estetico. Scrisse Paul Valéry nel dialogo Eupalinos o l’architetto che ci sono edifici di tre categorie: quelli muti, quelli che parlano e quelli che cantano. Non poteva menzionare – era il 1921 – quelli che fanno soffrire chi è costretto a vederli quotidianamente.

Anche in architettura, come nel resto della cultura contemporanea, impressiona lo sforzo di distruggere l’eredità di chi ci ha preceduto. Nello specifico, ciò si è tradotto in una interminabile successione di correnti formaliste e nell’imbruttimento di paesi e città, trasformate in un caos di occorrenze sconnesse e nella perdita di sensibilità e memoria.

Alcuni architetti esercitano un’influenza perniciosa sulla società, distorcendo violentemente il paesaggio urbano con il carattere invasivo di un’estetica astratta. Dipendenti da interessi politici ed economici, hanno finito per condizionare negativamente la vita delle persone costrette a vivere in spazi fisici che ignorano del tutto la dimensione spirituale dell’uomo.

Alcuni architetti esercitano un’influenza perniciosa sulla società, distorcendo violentemente il paesaggio urbano con il carattere invasivo di un’estetica astratta. Dipendenti da interessi politici ed economici, hanno finito per condizionare negativamente la vita delle persone costrette a vivere in spazi fisici che ignorano del tutto la dimensione spirituale dell’uomo.

L’architetto- urbanista si è erto a demiurgo, sfigurando talvolta in maniera irrimediabile il paziente lavoro di costruzione del paesaggio e delle città frutto di molte generazioni, al di là delle intenzioni dei maestri della prima parte del XX secolo. Se l’architettura non lavora per un urbanismo sensato, utile ed esteticamente gradevole, fatto di buoni materiali, bastione di civiltà e di gusto, il danno è irreparabile. Le mode passano, gli edifici restano.

________________________________________________________

Leggi anche: