Studi Cattolici n.535 settembre 2005

Studi Cattolici n.535 settembre 2005di Alessandro Rivali

Quando alla frontiera, prima di lambire la periferia della città rumena di Oradea, ho visto gli ungheresi svitare i copricerchioni dell’auto e caricarli nel bagagliaio per evitare possibili furti, i presagi si sono fatti più nebulosi.

Dopo 18 giorni di Transilvania, invece, sono tornato cambiato. Lo scenario si è rovesciato. Ho raccolto prospettive diverse e soprattutto un nugolo di storie da raccontare. Sono entrato in contatto con una comunità cattolica vitale, sorgiva, vivacissima e appena uscita da un incubo. Ho intervistato un vescovo, diversi sacerdoti, ragazzi e madri di famiglia, tanta gente comune.

In Italia si sa poco o forse niente della persecuzione operata contro la Chiesa rumena. Si intuisce un panorama generico, come del resto accade per gli altri Paesi che furono dietro la Cortina di ferro: minacce di ogni sorta per i sacerdoti e i fedeli, la Chiesa ridotta alla semiclandestinità, ostacoli burocratici infiniti per costruire nuovi edifici di culto e cosi via.

La Romania conobbe lutto questo e molto dì più. La persecuzione fu intensa, prolungata e crudele.

Nel Paese la maggioranza dei credenti è di fede ortodossa (circa 86%). I cattolici sono il 5,6%, ripartiti secondo il rito romano-cattolico e greco-cattolico (che costituisce la grande maggioranza dei fedeli). La Chiesa greco-cattolica si separò dalla Chiesa ortodossa ritornando fedele a Roma nell’anno 1700. Il suo «ritorno» fu contemporaneo a quello della Chiesa ortodossa dell’Ucraina dell’ovest, e della Lituania.

La liturgia greco-cattolica è pressoché identica al rito bizantino. Le chiese hanno l’iconostàsi (cioè il tramezzo di divisione tra celebrante e fedeli), vengono ordinati sacerdoti uomini sposali, mentre solo quelli che hanno scelto il celibato possono divenire vescovi. La Chiesa greco-cattolica ha rivestito un ruolo essenziale nello sviluppo dell’identità nazionale rumena. Le prime scuole in cui si insegnò a leggere e a scrivere in rumeno e con l’alfabeto latino (e non con quello cirillico) nacquero proprio sotto il suo impulso.

Il 23 agosto del 1944 l’Armata Rossa entrò in Romania e il primo governo comunista si insediò nel marzo del 1945. La persecuzione del regime si abbatte con straordinaria violenza contro la Chiesa greco-cattolica. In pratica era considerata «spia diretta» del Vaticano. Nel 1948 fu messa ufficialmente al bando e ha recuperato la sua libertà soltanto dopo la Rivoluzione del dicembre 1989 e la misteriosa (ancora oggi) caduta di Ceauscescu.

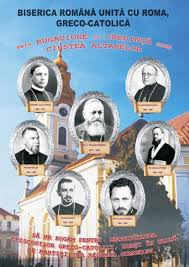

Per quarantanni la Chiesa, come mi hanno ripetuto i diversi sacerdoti che ho incontrato, «è ritornata al tempo delle catacombe». A tutti i fedeli greco-cattolici fu imposto di «passare» alla Chiesa ortodossa. All’inizio della persecuzione la Chiesa greco-cattolica poteva contare su 6 vescovi, circa 1.800 sacerdoti e 2 milioni di fedeli. Furono presto espropriate tutte le chiese, le canoniche, i conventi, gli asili, le scuole, pensino i cimieri. Iniziò il calvario dei sacerdoti e dei vescovi.

L’eliminazione del clero fu rapida: 600 sacerdoti furono inviati nelle decine di gulag disseminati sull’intero territorio nazionale. Il 19 luglio del ’48 il Partito comunista stracciò il concordalo con la Chiesa cattolica redatto dal precedente governo e il primo dicembre iniziò la lunga serie delle incarcerazioni. Nessuno dei vescovi greco-cattolici accettò il passaggio coatto alla Chiesa ortodossa. Vennero immediatamente imprigionati.

I sacerdoti dovettero abbandonare il loro domicilio (la Securitate era tristemente efficiente), la famiglia e iniziare una vita randagia di trasferimenti continui. Messe notturne, confessioni e battesimi segreti. Nella geografia della persecuzione occupa una posizione tristemente famosa il carcere di Sighet. Le mura hanno assistito a torture inenarrabili, ma anche a stupefacenti episodi di fede e martirio.

Sighet si trova nella ama nord del Paese, nella regione, un tempo a grande maggioranza cattolica, del Maramures, a una manciata di chilometri dall’Ucraina. La visita del carcere è straziarne. Oggi è divenuto meta di pellegrinaggi spirituali. Il suo ingresso si trova in una via secondaria. Una lapide sulla sua facciata recita cosi: «In memoriam. Solo queste mura silenziose / conoscono veramente il martirio / di tanti uomini coraggiosi di Romania / che hanno lottato contro il comunismo. / II loro sacrificio sia benedetto / e il loro ricordo / rimanga nei secoli».

La prigione, che doveva rinchiudere detenuti comuni, venne costruita dagli Asburgo nel 1897. Dal 1948 il suo cancello si aprì per rinchiudere chi non poteva pagare le tasse e soprattutto chi stava tentando di organizzare la prima resistenza contro il comunismo. Nel maggio del 1950 Sighet venne trasformato in luogo di detenzione per prigionieri politici e rimase con tale destinazione fino al 1964. I primi 83 prigionieri politici furono catturati in una sola notte: erano ex ministri, funzionari dei precedenti governi ecc. Si salvarono (per poco tempo) solo quelli che avevano cambiato residenza e non l’avevano ancora comunicato all’anagrafe.

Il 26 maggio fu trasferito qui il primo gruppo di vescovi greco-cattolici. Nell’ottobre fu la volta della seconda generazione di vescovi che, nel frattempo, era stata consacrata in clandestinità. I sacerdoti incarcerati non ebbero mai un processo. La loro condizione era già un elemento sufficiente per la condanna.

Al pianterreno dell’edificio si può osservare una gigantesca mappa della Romania costellala da centinaia di croci: sono tutti i campi di detenzione costruiti dal regime. Sono lutti luoghi di persecuzione anticristiana. Ai piedi della grande mappa, e dietro un eloquente tratto di filo spinato, spiccano i versi della poetessa Anna Blandiana: «Quando la giustizia non riesce a essere una forma di memoria, la memoria da sola può essere una forma di giustizia».

Dentro l’inferno di Sighet

Le condizioni di vita a Sighet erano infernali. Un detenuto su quattro moriva di stenti o per le percosse. I cadaveri venivano buttati di notte in una fossa comune ai confini della città. Era il cosiddetto «cimitero dei poveri». Adesso è il «cimitero dei martiri». Sotto la sua terra ondulata e smossa e sotto poveri croci di ferro sono disperse le ossa di tanti che diedero il proprio sangue per la fede.

Un corridoio d’accesso al corpo principale dell’edificio è tappezzato dalle foto segnaletiche dei detenuti che passarono di qui. Nei volti emaciati e nelle profonde orbite si leggono i patimenti subiti. Alcune foto umiliavano i prigionieri: venivano fatti posare con armi rudimentali perchè potessero cosi recitare pienamente il loro ruolo di «ribelli» colti in flagrante…

Nei ricordi dei sopravvissuti, Sighel è sinonimo di freddo e fame crudeli. I detenuti stavano notte e giorno con i ferri ai polsi e ai piedi. Alcuni furono legati perennemente con collari di ferro. Il proposito del regime era chiaro: i prigionieri andavano uccisi con una lentissima agonia. Il regolamento della prigione era severo, la minima infrazione punita con pene sproporzionate.

Tra i castighi più temuti si può ricordare la «cella nera». Si trattava di una stanza senza finestre e senza riscaldamento (a Sighet d’inverno si toccano i -20°): il prigioniero veniva denudato e incatenato al centro della stanza in un buio impenetrabile. Riceveva un solo pasto al giorno. Ho provato a farmi chiudere dentro per alcuni secondi. Si può soltanto immaginare in modo sbiadito che cosa dovettero provare i torturali.

La punizione nella «cella nera» poteva durare anche due settimane. Molti non sopravvissero, stremati dal freddo e dal delirio. Fa impressione osservare che da un piano all’altro della prigione siano stese delle reti metalliche. Furono tirale per evitare i suicidi. Molti detenuti per sfuggire ai tormenti tentavano di sfracellarsi da un piano all’altro durante l’ora d’aria.

Testimoni fino alla morte

In una delle celle è stata ricostruita una piccola parte della persecuzione contro la Chiesa. Una sezione è dedicata alla Chiesa ortodossa, una a quella cattolica (la più colpita), una a quella protestante. Un commovente poster ritrae mons, Vladimir Ghika (1873-1952) mentre con il suo mantello abbraccia un gruppetto festante di bambini, fu incarcerato a 81 anni e mori sotto tortura. I suoi carnefici non riuscivano a spiegarsi la sua capacità di fare apostolato negli orrori del carcere. Pur avendo avuto la possibilità di salvarsi, volle rimanere fino in fondo con la sua Chiesa e riuscì a ottenere diverse conversioni.

Ghika, che era un principe rumeno, si converti al cattolicesimo (era cresciuto in una famiglia ortodossa) nel 1902 dopo un lungo soggiorno a Parigi, dove entrò in contatto con i coniugi Maritain, con Gilson e Garrigou Lagrange. È stato chiamato «l’apostolo del Danubio» ed è in corso il suo processo di bealificazione.

Tra le foto segnaletiche di Sighet e facilmente rintracciabile il vescovo Vasile Aftenie (1899-1950). Il suo destino fu particolarmente crudele. Dai quadri del partito comunista era considerato «malleabile», perché era un uomo estremamente cordiale e di grande dialogo con gli ortodossi. Pensavano che non avrebbe fatto alcuna difficoltà a «convertirsi».

Gli venne persino prospettata la possibilità di diventare Patriarca ortodosso di Bucarest. Rimase invece fermo nel suo credo e alla proposta rispose: «Ne la mia nazione né la mia fede sono in vendita». Gli aguzzini infierirono fino a farlo morire sotto tortura nelle stanze del ministero degli Interni. Quando il suo corpo venne raccolto fu trovato senza braccia. Era divenuto il primo martire della Chiesa rumena.

Sempre al pianterreno di Sighet è riprodotta una stanza «degli interrogatori». Come sottofondo musicale un’audiocassetta riproduce l’ossessionante ticchettio della macchina da scrivere. Alle pareti sono appese le illustrazioni che corredavano i «manuali» del buon torturatore. Si spiegava come strappare le unghie, ustionare i corpi, sottoporli alla corrente elettrica ecc.

Nella mappa della tragedia della Chiesa greco-cattolica un’altra località viene ricordata per le efferatezze che vi furono compiute. Si tratta del carcere di Pitesti, a un centinaio di km da Bucarest (cfr Massimo Astrua. Perseguiteranno anche voi – I martiri cristiani del XX secolo. Mimep-Docete, Pessano 2004, pp. 97-116).

A Pitesti furono torturati i giovani seminaristi. Oltre a subire tormenti sempre nuovi, furono costretti a compiere atti sacrileghi. L’ultimo stadio del loro «lavaggio del cervello» contemplava che arrivassero a divenire essi stessi aguzzini dei propri genitori. Nei dintorni della località si diffuse presto questo sinistro molto; «Meglio dieci anni a Buchenwald che uno a Pitesti!».

Negli anni ’60 iniziò a trapelare qualcosa di quanto stava accadendo in Romania, e il governo comunista concesse un’amnistia che permise a numerosi sacerdoti di uscire dal carcere. Naturalmente non potevano esercitare in pubblico il loro ministero. Di giorno lavoravano come operai, spazzini, guardiani. Di notte «tornavano» a essere sacerdoti: celebravano la Messa, confessavano, battezzavano.

La Chiesa greco-cattolica rumena sta risorgendo tra mille stenti. Il sangue dei martiri ha fecondato abbondantemente il terreno. Durante la persecuzione la comunità si è ristretta, ma si è anche fortificata. Quando alla vigilia del mio viaggio verso Sighel ho chiesto ad Ana Maria, la mia giovane interprete, di farmi conoscere dei «testimoni della fede», non ha esitato a chiamarli tempestivamente per telefono anche nel cuore della notte. Era troppo importante che riportassi in Italia quanto avevo visto.

Una Chiesa che rinasce

Nel viaggio verso Sighet ho conosciuto sacerdoti straordinari. Tra questi c’è padre Simion Mesaros. La sua storia è emblematica di quanto è accaduto per quarantanni in Romania. Alle radici della sua vocazione – è stato ordinato sacerdote nel 1973 – c’è stato il toccante incontro con il card. luliu Hossu, vera icona delle sofferenze della Chiesa cattolica rumena.

Nella cella dove andò a incontrarlo ebbe la possibilità di scambiare con lui soltanto un paio di battue. Quando gli chiese che cosa poteva fare per aiutare la Chiesa, Hossu gli rispose brevemente: «Non smettere mai di pregare». «E’ necessario pregare con costanza, anche poco, ma con costanza».

Padre Simion iniziò a celebrare in luogo pubblico la santa Messa l’ 11 febbraio 1990, appena dopo la caduta di Ceausescu. Non aveva una chiesa, quindi scelse di celebrare sulla piattaforma di cemento di un titanico monumento all’Armata Rossa. La spianata presto si riempì di fedeli nonostante il ghiaccio e la neve. Ai lati della piazza altri sacerdoti confessavano all’interno di automobili.

Nella vita «pubblica» padre Simion era un ingegnere che aveva frequentato con esito brillante il Politecnico; non conobbe nessun avanzamento in carriera. Era spiato accuratamente dalla Securitate. Ha perso il conto delle volte che è stato minacciato e ha conosciuto amici sacerdoti che non sono mai tornati dalle prigioni.

Da Bucarest è riuscito a farsi mandare il voluminoso dossier che i servizi segreti avevano scritto sul suo conto. Erano registrate minuziosamente tutte le sue giornate. Tutti i suoi incontri. Tra l’altro ha scoperto che alcuni ex informatori adesso sono suoi parrocchiani.

Il suo sogno è di dare una grande chiesa (600 posti) greco-cattolica alla città di Baia Mare. È riuscito a ottenere dal governo il permesso di bonificare un’area dismessa dove prima sorgevano dei bagni pubblici. L’ha ripulita e ha riutilizzato mattone su mattone per iniziare a costruire. Il cantiere va a rilento per la penuria di mezzi, ma la sua fiducia nella Provvidenza è tangibile.

Quando ho visitalo al tramonto la sua chiesa (dopo cinque anni di cantiere è ancora senza tetto, ma si celebrano ugualmente le funzioni anche d’inverno) ho incontrato dei parrocchiani che prestavano il loro aiuto gratuitamente e con entusiasmo. Nel gran lavoro che porta avanti c’è spazio anche per un convento di suore e un asilo.

La vocazione dì queste suore è prodigiosa. Hanno coltivato il desiderio di consacrarsi al Signore senza che potessero «vedere» nulla di concreto della «loro» Chiesa e sotto l’oppressione costante del regime. Adesso sono una decina e mi assicurano che stanno arrivando nuove giovani «sorelle».

Quando mi sono congedato da padre Simion era notte. Abbiamo parlato per ore. Sulla cima di una collina, vicino a una grande croce, si poteva vedere lo sconfinato orizzonte di luci di Baia Mare. Mi ha regalato un libro con la storia della sua persecuzione. Naturalmente gli ho detto che avrei pregato per lui e che di sicuro il Santo Padre avrà molto a cuore la situazione della sua Chiesa.

A queste, parole gli si sono inumiditi di colpo gli occhi. «Vedi, mi ha detto sorridendo, non sai quanto è grande il nostro affetto per il Papa». «È per la nostra fedeltà a Pietro che qui hanno fatto scorrere tanto sangue…».

____________________________

Leggi anche:

Arcipelago Gulag in Romania, ciò che nessuno aveva mai raccontato