Il Domenicale del 15 novembre 2003

Il Domenicale del 15 novembre 2003

Sul campo della tragica battaglia di Gettysburg (1-3 luglio), il 19 novembre 1863 il primo presidente Repubblicano degli USA riplasmò il Paese, facendone un messia politico. La Guerra civile fu la vera rivoluzione americana; la “rivoluzione”, invece, solo una guerra per l’indipendenza

di Clyde N. Wilson*

Pochi protagonisti della storia sono stati beatificati da tante componenti dello spettro politico come Abraham Lincoln. Negli anni Trenta del Novecento, ai raduni newyorkesi dei fascisti e nelle pubblicazioni de comunisti statunitensi comparivano i ritratti di Lincoln, che peraltro era pure il beniamino sia degl’industriali più reazionari sia dei progressisti più radicali del tempo. «Ingraziarsi Lincoln» – secondo la formula dello storico David Donald – è la prerogativa di tutte le fazioni politiche degli Stati Uniti.

Il discorso pronunciato a Gettysburg da Lincoln è generalmente considerato la descrizione definitiva e il fondamento stesso del concetto di nazione americana, così come la pietra angolare della fama del presidente. Generazioni intere di scolari lo hanno mandato a memoria e declamato; le sue frasi cadenzate fanno oramai parte del vernacolo statunitense e sono state capaci di motivare l’azione di milioni di persone nel mondo.

Il discorso pronunciato a Gettysburg da Lincoln è generalmente considerato la descrizione definitiva e il fondamento stesso del concetto di nazione americana, così come la pietra angolare della fama del presidente. Generazioni intere di scolari lo hanno mandato a memoria e declamato; le sue frasi cadenzate fanno oramai parte del vernacolo statunitense e sono state capaci di motivare l’azione di milioni di persone nel mondo.

Ci si potrebbe domandare perché questa orazione breve e piuttosto astratta – e poco notata all’epoca in cui fu pronunciata a Gettysburg, pochi mesi dopo la grande battaglia svoltasi in quel luogo – sia divenuta tanto importante. Parte della risposta fa sicuramente riferimento al grande talento retorico di Lincoln.

Nel Discorso di Gettysburg (così come in altre orazioni), Lincoln riesce nella difficile impresa di accontentare tutte le parti in causa. In quella breve e famosa orazione, egli appare infatti sia nei panni di colui che intende preservare l’antica e sacra Unione, sia nelle vesti di araldo di «una rinascita di libertà».

Mediante l’espediente retorico, abbraccia sia la Destra sia la Sinistra, sia il passato venerando sia il tanto agognato ideale futuro. Ma non tutti gli Stati Uniti hanno accolto acriticamente la santificazione di questo Discorso.

Negli anni Venti, l’iconoclastico Henry Louis Mencken descrisse Lincoln come «il mito solare americano, l’emblema principale della credulità e del sentimentalismo statunitensi», descrivendo così il Discorso di Gettysburg: «È autenticamente stupendo. Ma non dimentichiamo che si tratta di poesia, non di logica; di bellezza, non di senso. Si pensi alla sua argomentazione. La si trasponga nel linguaggio freddo della quotidianità. Ne risulta una dottrina semplice. Che i soldati dell’Unione morti a Gettysburg sacrificarono la vita per la causa dell’autodeterminazione: affinché «l’idea di un governo di popolo, dal popolo, per il popolo non abbia a perire dalla terra». È difficile immaginare qualcosa di più falso. In quella battaglia, i soldati dell’Unione combatterono contro l’autodeterminazione; furono i Confederati a combattere per il diritto del popolo a governarsi da sé».

Negli anni Venti, l’iconoclastico Henry Louis Mencken descrisse Lincoln come «il mito solare americano, l’emblema principale della credulità e del sentimentalismo statunitensi», descrivendo così il Discorso di Gettysburg: «È autenticamente stupendo. Ma non dimentichiamo che si tratta di poesia, non di logica; di bellezza, non di senso. Si pensi alla sua argomentazione. La si trasponga nel linguaggio freddo della quotidianità. Ne risulta una dottrina semplice. Che i soldati dell’Unione morti a Gettysburg sacrificarono la vita per la causa dell’autodeterminazione: affinché «l’idea di un governo di popolo, dal popolo, per il popolo non abbia a perire dalla terra». È difficile immaginare qualcosa di più falso. In quella battaglia, i soldati dell’Unione combatterono contro l’autodeterminazione; furono i Confederati a combattere per il diritto del popolo a governarsi da sé».

Un Paese nuovo. Ma non è vero

Edgar Lee Masters, il poeta che nell’Antologia di Spoon River immortalò l’Illinois, paese natìo suo e di Lincoln, era così imbarazzato dall’eredità lincolniana da dedicarvi un libro intero, Of the Address, del 1931. Masters scrisse: «Lincoln ignorò accuratamente metà della storia nordamericana. […] L’orazione di Gettysburg, quindi, resta una poesia in prosa, ma nel senso diminutivo di costringere il lettore a indagarne la verità. […] Va letta a prescindere dai fatti. […] Lincoln non osò guardare in faccia i fatti di Gettysburg. […] Era incapace di fare realisticamente i conti con la storia del Paese, anche se l’occasione era di quelle in cui l’uditorio è perfettamente in grado di comprendere la verità. Il Discorso di Gettysburg contiene dunque il rifiuto di quella verità iscritta in ogni centimetro del carattere e del linguaggio statunitensi. La guerra che si stava combattendo non era gloriosa, ma brutale, e traboccava odio e meschinità».

Edgar Lee Masters, il poeta che nell’Antologia di Spoon River immortalò l’Illinois, paese natìo suo e di Lincoln, era così imbarazzato dall’eredità lincolniana da dedicarvi un libro intero, Of the Address, del 1931. Masters scrisse: «Lincoln ignorò accuratamente metà della storia nordamericana. […] L’orazione di Gettysburg, quindi, resta una poesia in prosa, ma nel senso diminutivo di costringere il lettore a indagarne la verità. […] Va letta a prescindere dai fatti. […] Lincoln non osò guardare in faccia i fatti di Gettysburg. […] Era incapace di fare realisticamente i conti con la storia del Paese, anche se l’occasione era di quelle in cui l’uditorio è perfettamente in grado di comprendere la verità. Il Discorso di Gettysburg contiene dunque il rifiuto di quella verità iscritta in ogni centimetro del carattere e del linguaggio statunitensi. La guerra che si stava combattendo non era gloriosa, ma brutale, e traboccava odio e meschinità».

Mencken e Masters riflettevano, in parte, il sentimento di ostilità all’ingresso degli Stati Uniti nella Prima guerra mondiale, benedetto invece dalla retorica lincolniana in termini di crociata «per assicurare il mondo alla democrazia». «Difficile immaginare qualcosa di più falso». «Rifiuto della verità». Sono accuse pesanti. E il fatto che siano state mosse da un poeta e da un critico culturale, invece che da oratori schierati, da avvocati politici o da storici nazionalisti, merita qualche considerazione.

Sarebbe del resto normale considerare il Discorso meno importante e meno definitivo della Dichiarazione d’indipendenza del 1776 o della Costituzione federale. Dopo tutto questi due documenti non riportano solo le parole di un singolo uomo, ma costituiscono atti solenni del popolo nordamericano nel suo complesso, dunque eventi importanti nella storia del mondo intero.

Sarebbe del resto normale considerare il Discorso meno importante e meno definitivo della Dichiarazione d’indipendenza del 1776 o della Costituzione federale. Dopo tutto questi due documenti non riportano solo le parole di un singolo uomo, ma costituiscono atti solenni del popolo nordamericano nel suo complesso, dunque eventi importanti nella storia del mondo intero.

Eppure l’opinione pubblica statunitense ha finito completamente per interpretare la Dichiarazione attraverso ciò che Lincoln vi ha infuso a Gettysburg. La Dichiarazione è stata insomma assorbita nel Discorso. Raramente, peraltro, la Dichiarazione viene letta oltre le prime frasi e gli statunitensi sono spesso colti da sorpresa quando si accorgono di ciò che essa davvero afferma e quando li si richiama a quanto sul serio rappresenta nel corso degli eventi storici.

«Or sono diciassette lustri e un anno che i nostri avi costruirono […] una nuova nazione» (si noti il linguaggio biblico e quasi mistico adoperato da Lincoln). Questa nuova nazione, «concepita nella Libertà», era stata votata a un «principio» di eguaglianza. Secondo questa formulazione, dato che i nostri avi «costruirono» la nuova nazione nel 1776, la Costituzione federale adottata fra 1787 e 1789 diveniva semplicemente un disvelamento del «principio» contenuto nella stessa Dichiarazione. Da questo momento, la Dichiarazione e la Costituzione si sono quindi trovate fuse in un unico documento. La Costituzione implementerebbe solo la Dichiarazione, sussiegosa del principio a cui la nuova nazione era già stata votata. In realtà, i due documenti non dipendono da né veicolano alcuna idea di consacrazione del popolo all’eguaglianza, né nel testo né nel contesto. Per la maggior parte, riflettono invece la lingua e lo spirito delle tradizioni giuridiche e parlamentari angloamericane. La Dichiarazione, però, non creava alcuna nuova nazione. Si trattò solo della proclamazione consensuale e pubblica dei motivi per cui le tredici colonie unite «sono, e per diritto devono essere, Stati liberi e indipendenti». La sua premessa operativa non è l’eguaglianza fra tutti gli uomini, ma l’idea che i governi poggino sul «consenso dei governati».

«Or sono diciassette lustri e un anno che i nostri avi costruirono […] una nuova nazione» (si noti il linguaggio biblico e quasi mistico adoperato da Lincoln). Questa nuova nazione, «concepita nella Libertà», era stata votata a un «principio» di eguaglianza. Secondo questa formulazione, dato che i nostri avi «costruirono» la nuova nazione nel 1776, la Costituzione federale adottata fra 1787 e 1789 diveniva semplicemente un disvelamento del «principio» contenuto nella stessa Dichiarazione. Da questo momento, la Dichiarazione e la Costituzione si sono quindi trovate fuse in un unico documento. La Costituzione implementerebbe solo la Dichiarazione, sussiegosa del principio a cui la nuova nazione era già stata votata. In realtà, i due documenti non dipendono da né veicolano alcuna idea di consacrazione del popolo all’eguaglianza, né nel testo né nel contesto. Per la maggior parte, riflettono invece la lingua e lo spirito delle tradizioni giuridiche e parlamentari angloamericane. La Dichiarazione, però, non creava alcuna nuova nazione. Si trattò solo della proclamazione consensuale e pubblica dei motivi per cui le tredici colonie unite «sono, e per diritto devono essere, Stati liberi e indipendenti». La sua premessa operativa non è l’eguaglianza fra tutti gli uomini, ma l’idea che i governi poggino sul «consenso dei governati».

Era una Dichiarazione d’indipendenza, non la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, e aveva più elementi in comune con la Magna Carta che non con Jean-Jacques Rousseau. Ciò che peraltro si stabilì con la Costituzione potrebbe in un certo senso essere definito una nazione, ma prima di Lincoln (e persino nei primi documenti lincolniani) era consuetudine parlare di “Unione”.

Era una Dichiarazione d’indipendenza, non la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, e aveva più elementi in comune con la Magna Carta che non con Jean-Jacques Rousseau. Ciò che peraltro si stabilì con la Costituzione potrebbe in un certo senso essere definito una nazione, ma prima di Lincoln (e persino nei primi documenti lincolniani) era consuetudine parlare di “Unione”.

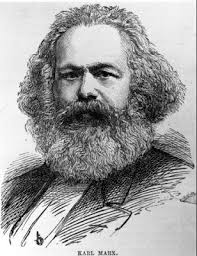

Karl Marx in America

Fra la fondazione dell’Unione e il Discorso di Lincoln a Gettysburg, però, alla Dichiarazione era successo qualcosa: era intervenuta la Rivoluzione francese. Questa transizione fu perfettamente illustrata da Karl Marx, che, nel gennaio 1865, scrisse un testo laudativo di Lincoln per una Conferenza Internazionale dei Lavoratori. Marx descrisse la guerra statunitense come uno scontro fra «il lavoro degli emigranti» e l’aggressione degli «schiavisti», e deplorò che «quella grande repubblica democratica che aveva prodotto la prima Dichiarazione dei diritti dell’Uomo» fosse stata funestata dalla ribellione.

Peraltro, nello stesso mese in cui Lincoln pronunciò il Discorso, in Europa si ebbe anche un’altra reazione alla guerra in corso negli Stati Uniti. Don John B. Bannon, cappellano dell’Esercito confederato, fu ricevuto diverse volte da Papa Pio XI. In quelle occasioni, Don Bannon sottolineò la giustezza e il conservatorismo della causa del Sud, la devozione religiosa della popolazione del Sud e l’accoglienza amichevole che essa riservava ai cattolici contrariamente al Nord protestante, aspramente ostile.

Peraltro, nello stesso mese in cui Lincoln pronunciò il Discorso, in Europa si ebbe anche un’altra reazione alla guerra in corso negli Stati Uniti. Don John B. Bannon, cappellano dell’Esercito confederato, fu ricevuto diverse volte da Papa Pio XI. In quelle occasioni, Don Bannon sottolineò la giustezza e il conservatorismo della causa del Sud, la devozione religiosa della popolazione del Sud e l’accoglienza amichevole che essa riservava ai cattolici contrariamente al Nord protestante, aspramente ostile.

Questi suoi sforzi produssero una lettera di simpateticità che il pontefice inviò al presidente della Confederazione Jefferson Davis e una missione in Irlanda per predicare contro il reclutamento di carne da cannone che il Nord operava nell’isola, cosa di cui vi sono tracce nel recente film Gangs of New York.

Lincoln inizia il Discorso di Gettysburg con un linguaggio modellato direttamente sulla King James Bible – la traduzione della bibbia ordinata da re Giacomo nel 1611 e adoperata nel mondo anglicano-episcopaliano –, così familiare al suo uditorio. «Diciassette lustri e un anno» invece di “ottantasette”, «costruirono» invece di “stabilirono”: con questo registro, Lincoln evoca le dimensioni dell’antico e del sacro suggerendo che l’Unione nordamericana sia una manifestazione speciale del progetto che Dio ha per il miglioramento dell’umanità. I primi coloni puritani che s’insediarono nel Massachusetts si descrivevano come «una Città sulla Collina» e come «faro per tutto il genere umano».

Puritanesimo. Secolarizzato

In anni recenti, gli storici hanno abbondantemente dimostrato come questa concezione, proiettata in modo retorico verso l’elaborazione di un’America ideale, era già ben sviluppata nella cultura post-puritana del Nord, specialmente nella Nuova Inghilterra e nelle regioni occidentali del Paese colonizzate dai suoi abitanti. Lo dimostrano abbondantemente scritti altamente intellettuali quali quelli di Ralph Waldo Emerson e testi decisamente prosaici come la canzone The Battle Hymn of the Republic.

In anni recenti, gli storici hanno abbondantemente dimostrato come questa concezione, proiettata in modo retorico verso l’elaborazione di un’America ideale, era già ben sviluppata nella cultura post-puritana del Nord, specialmente nella Nuova Inghilterra e nelle regioni occidentali del Paese colonizzate dai suoi abitanti. Lo dimostrano abbondantemente scritti altamente intellettuali quali quelli di Ralph Waldo Emerson e testi decisamente prosaici come la canzone The Battle Hymn of the Republic.

L’idea dello speciale ruolo storico degli Stati Uniti è quindi divenuta una giustificazione potente e una interpretazione duratura. Presente in innumerevoli discorsi, è giunta fino all’oggi, per esempio nella retorica del presidente George W. Bush. In termini pratici, cioè, Lincoln saldò per sempre una delle due maggiori e più importanti porzioni di elettorato con uno degli elementi ideologici più forti del Nord: la porzione di elettorato che disprezzava gl’ideali jeffersoniani di governo limitato, difesi invece dalla Confederazione e dagli oppositori di Lincoln nel Nord.

Questo elettorato, di cui Lincoln doveva impadronirsi e fondere con i suoi tradizionali sostenitori se voleva trasformare il Discorso di Gettysburg in un grande successo, era formato dagli «emigranti» di cui parlava Marx. Da tempo gli storici hanno notato l’influenza sulla fondazione del Partito Repubblicano e sull’elezione presidenziale di Lincoln esercitata dai profughi tedeschi fuggiti alle rivoluzioni del 1848, ma di solito senza apprezzarne fino in fondo il peso reale.

Fra il 1840 e il 1860, il totale della popolazione libera degli Stati Uniti era cresciuto di un terzo grazie al fenomeno dell’immigrazione, e fra i nuovi venuti vi era almeno un milione e mezzo di tedeschi. I tedeschi s’insediarono principalmente nel Midwest di Lincoln e ora del 1860 costituivano il 17 per cento (dall’8 che erano) della popolazione degli Stati di quell’area.

Kulturkampf

Lincoln percepì subito la forza di questo elettorato e acquistò segretamente un giornale di lingua tedesca, finanziandone altri. Alla Convenzione che nominò Lincoln per le elezioni presidenziali il numero dei delegati tedeschi era cospicuo e così quello degli oratori che durante la campagna elettorale stimolarono le zone rurali in suo favore.

Lincoln percepì subito la forza di questo elettorato e acquistò segretamente un giornale di lingua tedesca, finanziandone altri. Alla Convenzione che nominò Lincoln per le elezioni presidenziali il numero dei delegati tedeschi era cospicuo e così quello degli oratori che durante la campagna elettorale stimolarono le zone rurali in suo favore.

Pare del resto che quest’immigrati tedeschi abbiano alterato gli equilibri politici, trasformando il Midwest tradizionalmente Democratico in una colonna Repubblicana in modo da rendere possibile l’elezione di Lincoln. I rivoluzionari tedeschi portarono con sé l’aggressiva determinazione a realizzare negli Stati Uniti gli obiettivi falliti in patria. Miravano, infatti, alla «rivoluzione e all’unificazione nazionale», per usare le parole del Partito della Sinistra alla Convenzione di Francoforte. Il più noto di loro, Carl Schurz, era fortemente deluso per la natura non ideologica della politica statunitense e si votò a mutare la situazione.

I tedeschi introdussero quindi nel conflitto regionale nordamericano e nella retorica Repubblicana lo schema della lotta di classe (la crociata per abbattere gli «schiavisti») e l’élan rivoluzionario, contribuendo oltre il necessario allo sforzo militare del Nord.

I tedeschi introdussero quindi nel conflitto regionale nordamericano e nella retorica Repubblicana lo schema della lotta di classe (la crociata per abbattere gli «schiavisti») e l’élan rivoluzionario, contribuendo oltre il necessario allo sforzo militare del Nord.

Come sottolineò Friedrich Engels, «[s]e non fosse stato per i soldati esperti giunti in America dopo la rivoluzione europea, in particolare dalla Germania, l’organizzazione dell’esercito dell’Unione avrebbe richiesto ancora più tempo di quanto fu invece necessario». Lincoln consolidò così la propria base, ammantò la causa del Nord di ragioni sacrali e benedì la vittoria giustificandola sia in termini di preservazione dell’antica e veneranda nazione, sia come nascita di quella nuova. E dunque creò una immagine degli Stati Uniti che ebbe e che continua ad avere effetti immani sulla vita pubblica del Paese e del mondo intero.

Che quella compiuta da Lincoln sia stata in realtà una rivoluzione e non la «preservazione dell’Unione» (sia che si giudichi la rivoluzione positivamente o meno) viene illustrato meravigliosamente da un episodio descritto in Destruction and Reconstruction: Personal Experiences of the Late War, le memorie della Guerra civile scritte dal generale della Confederazione Richard Taylor (1826-1879), un uomo istruito, bene introdotto negli ambienti che contavano e un abile soldato anche se non di carriera, pure dotato di uno spiccato senso dell’umorismo.

Che quella compiuta da Lincoln sia stata in realtà una rivoluzione e non la «preservazione dell’Unione» (sia che si giudichi la rivoluzione positivamente o meno) viene illustrato meravigliosamente da un episodio descritto in Destruction and Reconstruction: Personal Experiences of the Late War, le memorie della Guerra civile scritte dal generale della Confederazione Richard Taylor (1826-1879), un uomo istruito, bene introdotto negli ambienti che contavano e un abile soldato anche se non di carriera, pure dotato di uno spiccato senso dell’umorismo.

Nel maggio 1865, dopo la resa delle principali armate Confederate e la cattura di suo cognato Jefferson Davies, Taylor si ritrovò al comando di una piccola armata in Alabama. Aprì, dunque, il negoziato per la resa con il comandante Unionista più prossimo, il generale Edward Canby. Con uno degli ufficiali del proprio Stato maggiore, Taylor si recò a incontrare Canby a bordo di un carrello ferroviario a mano che issava bandiera bianca. Completate le formalità della capitolazione, gli affamati ufficiali Confederati furono cortesemente invitati a unirsi ai colleghi Federali per la cena.

Taylor riporta così quel che successe: «Alla serata era presente, come sempre accade, anche un fantasma, nella persona dell’ufficiale generale che aveva lasciato da poco la Germania per diventare cittadino e soldato degli Stati Uniti. Questi, con il forte accento e le espressioni idiomatiche tipiche della sua patria, mi confortò assicurandomi che noi del Sud avremmo presto riconosciuto la nostra ignoranza e i nostri errori […], rallegrandoci per l’esito della guerra. […] Al che io mi scusai umilmente della mia ignoranza, affermando che i miei antenati erano giunti in Virginia dall’Inghilterra nel 1608 e che nel breve periodo di duecentocinquanta e rotti anni nel frattempo intercorso non avevano trovato il tempo per trasmettermi la giusta idea di ciò che sono i doveri a cui è tenuto un cittadino degli Stati Uniti. Aggiunsi poi che mio nonno, comandante del IX Reggimento della Virginia nell’esercito indipendentista nordamericano, aveva assistito alla sconfitta e alla cattura dei mercenari dell’Assia a Trenton, lamentandomi però del fatto che la vicinanza con tali degne persone non avesse affatto illuminato il suo intelletto. Il mio amico sorrise ironicamente e mi garantì che mi avrebbe istruito volentieri».

Per modestia, Taylor non disse che suo padre era stato presidente degli Stati Uniti d’America.

(Traduzione di M.R.)

(*)Docente di Storia all’Università della Carolina Meridionale, ha all’attivo più di 30 libri. Recentemente ha ultimato l’edizione in 28 volumi di The Papers of John C. Calhoun (University of South Carolina Press, Columbia), vicepresidente “sudista” degli Stati Uniti.

_______________________

Il Discorso pronunciato all’inaugurazione del cimitero di Gettysburg

nella traduzione italiana di Giose Rimanelli, diffusa dalla Library of Congress di Washington 19 novembre 1863

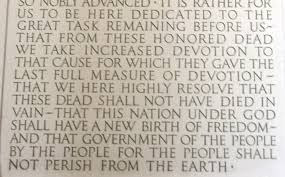

OR SONO DICIASSETTE LUSTRI E UN ANNO CHE I NOSTRI AVI COSTRUIRONO, SU QUESTO CONTINENTE, UNA NUOVA NAZIONE, CONCEPITA NELLA LIBERTÀ, E VOTATA AL PRINCIPIO CHE TUTTI GLI UOMINI SONO CREATI UGUALI.

ADESSO NOI SIAMO IMPEGNATI IN UNA GRANDE GUERRA CIVILE, LA QUALE PROVERÀ SE QUELLA NAZIONE, O OGNI ALTRA NAZIONE COSÌ CONCEPITA E COSÌ VOTATA, POSSA A LUNGO PERDURARE. NOI CI SIAMO RACCOLTI SU DI UN GRAN CAMPO DI BATTAGLIA DI QUELLA GUERRA. NOI SIAMO VENUTI A DESTINARE UNA PARTE DI QUEL CAMPO A LUOGO DI ULTIMO RIPOSO PER COLORO CHE QUÌ DIEDERO LA VITA, PERCHÈ QUELLA NAZIONE POTESSE VIVERE. È DEL TUTTO GIUSTO E APPROPRIATO CHE NOI COMPIAMO QUEST’ATTO.

MA, IN UN SENSO PIÙ VASTO, NOI NON POSSIAMO INAUGURARE, NON POSSIAMO CONSACRARE, NON POSSIAMO SANTIFICARE QUESTO SUOLO. I CORAGGIOSI UOMINI, VIVI E MORTI, CHE QUÌ COMBATTERONO, LO HANNO CONSACRATO AL DI LÀ DEL NOSTRO PICCOLO POTERE DI AGGIUNGERE O DETRARRE. IL MONDO NOTERÀ APPENA, NÉ A LUNGO RICORDERÀ CIÒ CHE QUI DICIAMO, MA MAI POTRÀ DIMENTICARE CIÒ CH’ESSI QUÌ FECERO. STÀ A NOI VIVENTI, PIUTTOSTO, IL VOTARCI QUÌ AL LAVORO INCOMPIUTO, FINORA COSÌ NOBILMENTE PORTATO AVANTI DA COLORO CHE QUÌ COMBATTERONO. STÀ PIUTTOSTO A NOI IL VOTARCI QUÌ AL GRAN COMPITO CHE CI È DI FRONTE: CHE DA QUESTI MORTI ONORATI CI VENGA UN’ACCRESCIUTA DEVOZIONE A QUELLA CAUSA PER LA QUALE ESSI DIEDERO, DELLA DEVOZIONE, L’ULTIMA PIENA MISURA; CHE NOI QUÌ SOLENNEMENTE SI PROMETTA CHE QUESTI MORTI NON SONO MORTI INVANO; CHE QUESTA NAZIONE, GUIDATA DA DIO, ABBIA UNA RINASCITA DI LIBERTÀ; E CHE L’IDEA DI UN GOVERNO DI POPOLO, DAL POPOLO, PER IL POPOLO, NON ABBIA A PERIRE DALLA TERRA.

Del Discorso di Gettysburg esistono ventinove traduzioni – dal finlandese al ceco, dall’urdu al cinese, passando per l’hindi, l’arabo, il cinese, il coreano, il giapponese, il birmano e il tagalog –, raccolte nel libro Lincoln’s Gettysburg Address in Translation, compilato da Roy P. Basler ed edito a Washington dalla Library of Congress nel 1972.

Si tratta di traduzioni canoniche, fra le quali per esempio quella francese è di André Maurois e quella portoghese di Henry E. Adams. L’incipit della versione italiana, qui riportata, contiene però un errore: l’originale «four score and seven years» (“quattro ventenni e sette anni”), ovvero 87 anni, diviene l’italiano «diciassette lustri e un anno», cioè 86.

Nel tradurre però il testo del professor Clyde N. Wilson si è comunque mantenuta la dizione italiana ancorché errata giacché appunto canonica e retorica come nell’originale lincolniano, aspetto fondamentale dei ragionamenti svolti da Wilson.